患者,女,70岁。

主诉:查体发现纵隔占位8天。

现病史:患者8天前查体时行双肺CT检查提示上纵隔结节,未予特殊处理。今患者为进一步诊治来我院,门诊以“纵隔肿物”为诊断收住我科。患者自本次发病以来无咳嗽、咳痰,无胸闷、憋气,无胸痛、咳血,无头晕、头痛,无发热、盗汗等症状;无声音嘶哑,无饮水呛咳,无恶心、呕吐,精神可,胃纳可,睡眠可,大便如常,小便如常,体力无明显下降,体重未见明显下降。

既往史:平素健康状况良好。

左前上纵隔见一结节影,大小约为23*20 mm,病变边缘局部钙化灶,增强扫描病变动脉期呈明显强化,静脉期持续强化,病变边界清晰。冠脉局部钙化,肺门纵隔无明显肿大淋巴结。双侧胸腔无明显积液。

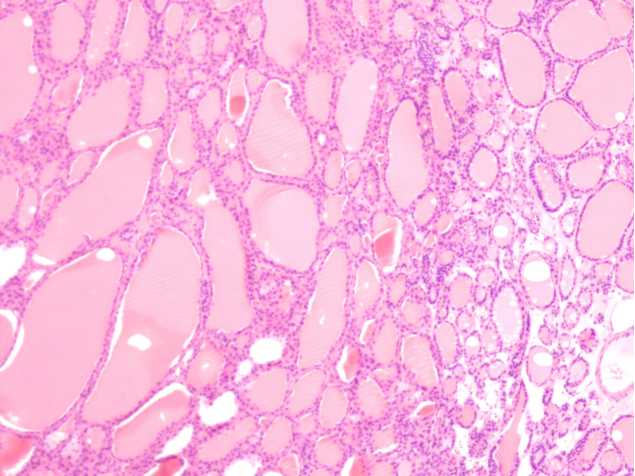

病理结果:符合结节性甲状腺肿,伴腺瘤样增生。

(纵隔结节)椭圆形肿物一枚,V:4.9x3.6x2.7cm,表面附完整包膜,周围附少许脂肪组织,切开切面灰红灰褐稍透明,局灶呈分叶状、质脆。冰冻1号

(纵隔结节)符合结节性甲状腺肿,伴腺瘤样增生,间质伴陈旧性出血及钙化,并可见灶状淋巴细胞浸润及淋巴滤泡形成,部分滤泡上皮增生活跃,建议密切随诊;周围查见淋巴结1枚呈反应性增生。

免疫组化结果:Galectin-3(-),CK19(-),MC(-),CyclinD1(少量+),CD56(+)。

纵隔结节性甲状腺肿本质上是颈部结节性甲状腺肿(最常见病因)向下延伸至纵隔内形成的肿块。由于其位置特殊,容易与其他纵隔肿瘤混淆。

纵隔结节性甲状腺肿最常位于前上纵隔(80-90%),特别是气管前间隙、主肺动脉窗。其次常位于后纵隔(10-20%),位于气管、食管后方。 肿块通常与颈部甲状腺相连(直接连续或通过狭部相连),这是最重要的诊断线索之一。即使颈部甲状腺看似正常,仔细寻找连接带也很重要。

影像特点:

病变形态多不规则或分叶状,但边界通常清晰。病变可见多发低密度结节/囊变区,钙化发生率很高(>50%),具有特征性:粗大、不规则、弧形或环形钙化。增强后强化模式多样,显著不均匀强化:是甲状腺组织的典型特点。延迟强化:强化峰值常在静脉期或延迟期(>2分钟)出现,持续时间长(因富血管及含碘对比剂在甲状腺组织内滞留)。这是与许多其他纵隔肿瘤(如胸腺瘤、淋巴瘤)的重要区别点。囊性区域无强化,实性区域及囊壁/间隔明显强化。病变邻近气管受压和移位多见,可向前、后、侧方偏移。

鉴别诊断:

1. 胸腺瘤:几乎均位于前纵隔(血管前间隙);多为类圆形或分叶状实性肿块,可伴有重症肌无力。通常均匀软组织密度/信号,囊变、坏死、钙化相对少见(多见于较大或侵袭性胸腺瘤),轻中度均匀强化,少数A型或AB型胸腺瘤强化较明显,但无甲状腺组织特有的显著延迟强化特点。

2. 畸胎瘤(成熟性):前纵隔(特别是前中纵隔交界)。成分:最特征性的是含有脂肪(CT值<-40HU)和/或液-液平面、钙化(尤其牙齿、骨骼样钙化)可含囊性、实性成分。强化:实性部分和囊壁可有强化,但无甲状腺特有的延迟强化模式**。

3. 淋巴瘤(特别是前纵隔淋巴瘤如结节硬化型霍奇金淋巴瘤、大B细胞淋巴瘤):位置: 前中纵隔(血管前间隙、主肺动脉窗)多见,常融合成团。多为分叶状、融合性肿块,可包绕血管(“血管包埋征”),但通常不造成明显狭窄。密度/信号:相对均匀软组织密度/信号,囊变坏死少见(除非治疗后)。强化:轻中度强化。

4. 神经源性肿瘤(如神经鞘瘤、神经纤维瘤):位置:绝大多数位于后纵隔。形态:圆形、椭圆形或哑铃形(通过椎间孔延伸)。密度/信号:可均匀或不均匀(囊变、坏死常见)。钙化少见。强化:实性部分中度至明显强化。关键鉴别点:后纵隔位置(最常见)、椎旁沟、可能伴椎间孔扩大/骨质改变、无甲状腺连接。

纵隔结节性甲状腺肿的影像诊断核心在于识别其起源于甲状腺(与颈部甲状腺连续)和甲状腺组织的特征性表现(多发囊变、粗钙化、显著延迟强化)。CT增强扫描是首选检查,结合多平面重建评估连续性。核医学显像具有功能特异性。需与前纵隔的胸腺瘤、畸胎瘤、淋巴瘤以及后纵隔的神经源性肿瘤和各类囊肿进行仔细鉴别。

类型:原创

病例ID:ZYLM000008583

校对:陆喜红

阅读:2192

文章已于2025-08-20修改