女,59岁。

左侧腰部胀痛2周。

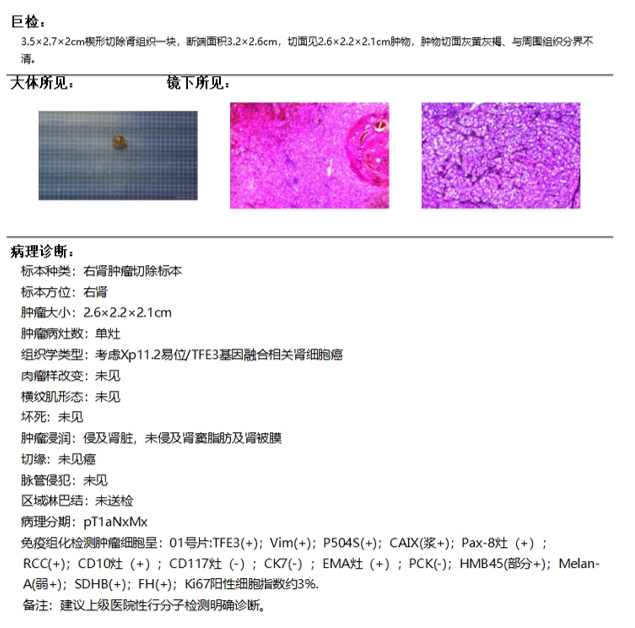

泌尿系CT平扫及增强:右肾见一类圆形稍高密度结节影,边界较清,大小约2.7*2cm,增强呈轻至中度持续强化。

病理诊断:Xp11.2易位/TFE3基因融合相关性肾细胞癌

Xp11.2易位/TFE3基因融合相关性肾细胞癌(以下简称Xp11.2 RCC)发病率低,好发于儿童和青少年,约占儿童和年轻人肾细胞癌的1/3。在成人肾癌中发病年龄年轻化,以青中年尤以女性多见。最初Xp11.2 RCC被认为是一种惰性肿瘤,随着认识的深入、病例数的增加,人们发现该型肾癌在儿童患者中呈现惰性过程,即使出现淋巴结转移,预后依然较理想;而在成人中则表现为进展较快、侵袭性强、预后较差。研究发现Xp11.2 RCC在成人中的发生率可能被严重低估,原因是本病与常见类型肾细胞癌在临床症状、影像学表现、肿瘤大体形态及HE染色检查具有相似性,由于细胞遗传学检测目前非常规检查,这可能导致较多基因融合相关性肾癌被漏诊。

本病临床表现无特异性,大多数患者无症状,出现肉眼血尿较肾透明细胞癌和乳头状肾细胞癌较常见。预后较肾透明细胞癌和乳头状肾细胞癌差,其治疗首选肾癌根治术。组织病理学多为由透明细胞组成的乳头状结构,常伴有由嗜酸性颗粒胞质的瘤细胞组成的巢状结构,间质内偶见砂粒体,在组织病理上需要与肾透明细胞癌、乳头状肾细胞癌相鉴别。肾透明细胞癌常发生于成人,癌细胞胞质透明,形态学缺乏乳头状结构。乳头状肾细胞癌具有一致的乳头状结构,肿瘤细胞缺乏大量的透明胞质;对镜下表现典型的切片应高度怀疑基因融合相关性肾癌,并加做免疫组化染色检查。Xp11.2 RCC在发生易位时形成新的TFE3融合基因,导致TFE3蛋白特异性的高表达,使免疫组化染色细胞核时TFE3蛋白阳性,故免疫组化染色检查中TFE3阳性被认为是Xp11.2 RCC的特征性标志物。

影像学表现:Xp11.2 RCC起源于肾小管上皮细胞,呈浸润性生长,病灶较小时局限于肾髓质,病灶较大时易累及肾盂,肾皮质受压并伴有破坏。肿瘤大小不等、形态多样,可为实性或囊实性,囊性区域可见乳头状结构。CT平扫表现为混杂密度或均匀等低密度、稍高密度;有研究认为病灶呈等、低或高密度,与细胞排列方式、是否合并出血坏死、有无炎性细胞浸润及问质纤维成分有关。肿瘤细胞胞浆透亮,常合并小片状坏死,是其形成低密度原因;肿瘤细胞排列成乳头状结构,部分合并出血是其形成稍高/高密度的原因。该肿瘤钙化的发生率高于其他亚型,有学者认为病灶内钙化灶的形成与镜下砂砾体的存在相关。肿瘤假包膜发生率高,所有假包膜与肾实质接触缘显示不完整,提示局部浸润性生长。MRI平扫肿瘤以短T1短T2信号为主,大部分肿瘤信号欠均匀,T2WI可见“瘤中结”样改变(病灶低信号背景中结节样稍高信号,皮质期结节中度至明显强化),或“条纹征”改变(线条样高低信号相间伴行)。增强扫描肿瘤通常呈轻至中度持续强化。强化程度为轻至中度的病灶,肿瘤细胞排列方式以乳头状结构为主,肿瘤细胞以透明细胞为主;强化程度为明显强化的病灶,肿瘤细胞排列方式以巢状结构为主,也有巢状及乳头状兼具,肿瘤细胞以嗜酸性细胞为主。肿瘤强化程度的差异与肿瘤细胞的成分、排列及血供相关。

鉴别诊断:

1. 透明细胞癌:最常见的肾癌亚型,病灶大小不一,可见假包膜,平扫多呈混杂密度,可见出血、坏死、囊变,透明细胞癌为富血供肿瘤,皮质期强化最显著,实质期强化迅速减退,强化方式为“快进快出”。Xp11.2 RCC假包膜多不完整,增强后无“快进快出”的强化特征。

2. 乳头状细胞癌:为乏血供肿瘤,其与Xp11.2 RCC的病理和影像表现有许多相似之处,增强扫描通常呈轻度或轻中度强化,但乳头状肾癌CT平扫密度常较均匀,而Xp11.2 RCC CT平扫多呈混杂密度,常可见斑片状高密度影。

3. 嫌色细胞癌:病灶假包膜常见,密度均匀,很少出现出血、坏死、囊变,可有钙化,部分肿瘤中心有星芒状或轮辐状瘢痕,嫌色细胞癌为乏血供肿瘤,多呈轻中度强化。

4. 乏脂肪血管平滑肌脂肪瘤:通常无包膜,密度较均匀,囊变、坏死及钙化少见,增强扫描多呈均匀、延迟强化。

类型:原创

病例ID:ZYLM000008446

校对:杨卢粉

阅读:176

文章已于2025-08-28修改