女性,50岁

患者因体检彩超发现肝内占位性病变,今为进一步治疗而来诊

既往史无特殊

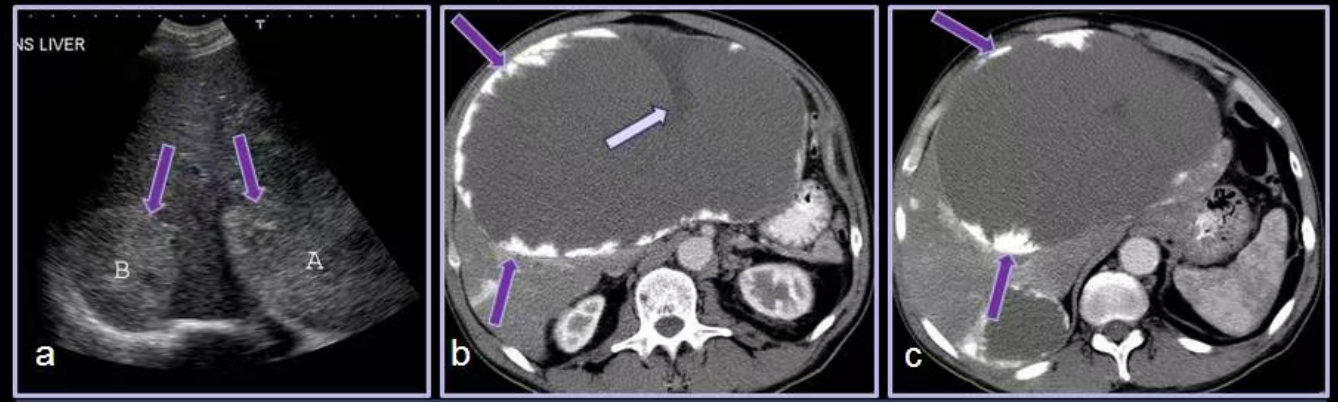

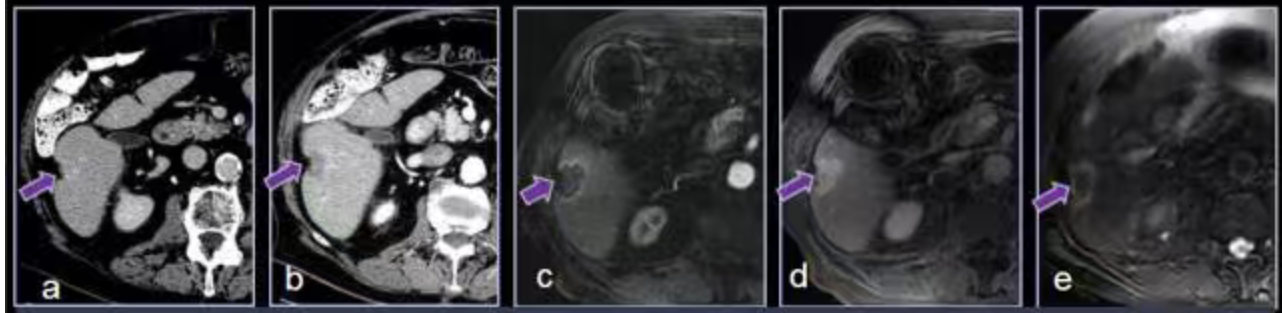

肝左叶相当于S4段见椭圆形稍低密度影,边界尚清晰,其内见结节状更低密度影,增强扫描动脉期见病灶边缘斑片状结节状血池样强化,门脉期边缘区强化范围扩大,呈向心性填充强化,平衡期及延迟期强化范围呈进一步填充扩大,至延迟期病灶几乎呈等密度影,病灶内结节状更低密度影始终未见强化(提示病灶内少许瘢痕)。

影像诊断:肝左叶海绵状血管瘤。

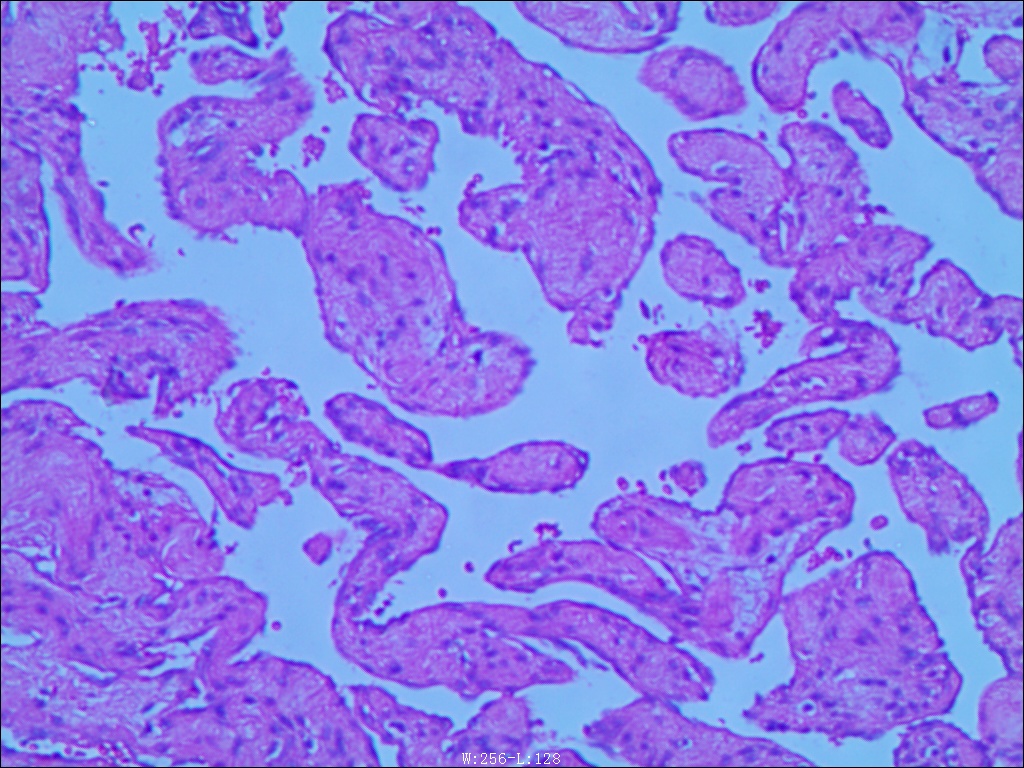

标本所见:棕褐色不整形组织1块,大小6.3cm×4.2cm×1.3cm。另见游离组织,大小2.1cm×0.9cm×0.5cm。切开切面呈灰白灰黄色,部分区质地较软,部分区质地偏韧。局部见一灰白结节,直径0.6cm。镜下:肝脏组织结构部分消失,由扩张的薄壁血管组成,管壁为扁平的内皮细胞,腔内充满血液伴血栓形成,局部内皮细胞呈乳头状增生。扩张的血管间被细胞稀少的纤维组织分隔。局部区域血管间隔之间纤维组织增生明显,血管腔变小或闭塞,形成硬化性血管瘤样改变。诊断:肝脏海绵状血管瘤,局部区域伴硬化性血管瘤改变。

肝血管瘤在组织学上分为海绵状血管瘤、硬化性血管瘤、血管内皮细胞瘤和毛细血管瘤。

是肝脏最常见的良性肿瘤。肝脏的血管瘤多数为海绵状血管瘤。多无临床症状。

病理表现:单发或多发,可位于肝包膜下,向外突出于肝表面,也可比较深在。肿瘤被覆结缔组织被膜,与周围肝组织分界清楚,由充满血液的血管囊腔构成,囊腔间有纤维性分隔。肿瘤可发生纤维化,钙化及血栓形成。

海绵状型:最常见,含较大血管,常表现为典型的血管瘤影像表现;

毛细血管型:第二常见,通常体积小,CT/MRI常表现为迅速完全强化;

硬化型:最少见,有时称作退变型血管瘤,内含有大量纤维基质,常表现为包膜收缩,随时间推移而缩小,无明显强化。

CT表现:病灶多为圆形或类圆形,边界清楚但无假包膜。平扫呈均匀低密度,增强扫描病灶边缘呈明显的不连续的结节状强化,强化区域进行性向中心扩展。延迟扫描病灶呈高密度充填。较大的病灶中心可见始终不充填。

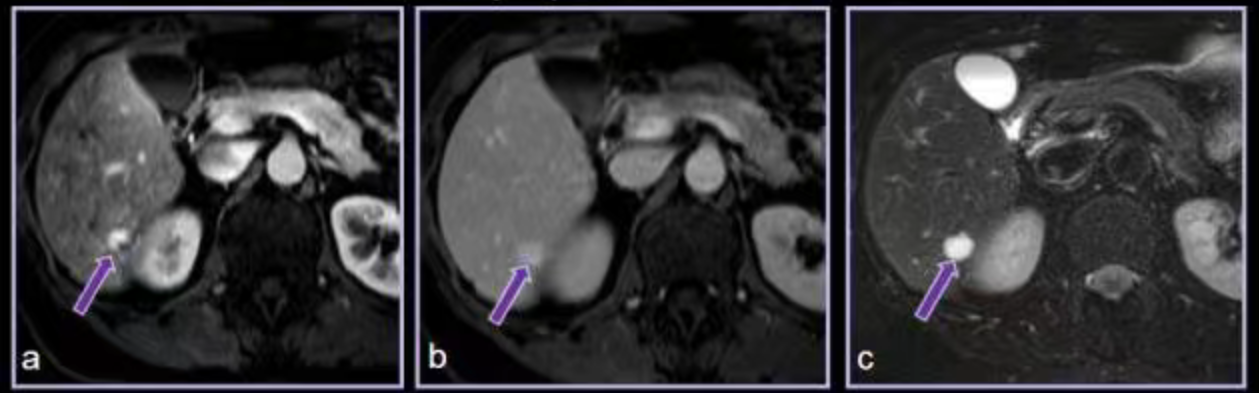

MRI表现:T1WI为低信号,T2WI呈高信号,且随TE时间延长(>160 ms)信号逐渐增高,称之为“亮灯征”。DWI上呈高信号,但因存在T 2透射效应,ADC值常无明显减低。巨大的海绵状血管瘤信号多不均匀,位于周边者可因纤维化而出现肝包膜皱缩。增强动脉期表现为周边强化,呈结节状、斑片状或环状,强化程度接近腹主动脉,随时间延迟向心性充填,表现为“快进慢出”。较小病灶也可表现为均匀强化,而较大病灶常不能完全充填对比剂。极少数病灶在增强各期强化均不明显,可能与窦腔狭小、富含纤维组织有关。

强化特点与病理:

1、边缘结节状或斑片状强化:在动脉期,肝脏海绵状血管瘤通常表现为边缘结节状、斑片状强化,强化程度接近同层强化的大血管密度。这是因为动脉期时,造影剂首先通过动脉供血的扩张血窦进入肿瘤边缘部分,所以边缘先出现强化。

2、向心性填充强化:门静脉期,散在的强化灶会相互融合,并且向肿瘤中央扩散,呈现出向心性填充的强化方式。这是由于门静脉持续供血,造影剂逐渐向肿瘤中心部位充填。

3、延迟期均匀强化:延迟期扫描时,整个肿瘤会均匀强化,且强化程度逐渐下降,但高于或等于周围正常肝实质的强化程度。不过,部分海绵状血管瘤由于肿瘤中心纤维化或血栓形成,延迟扫描时可有无强化的低密度区。

4、瘤体均匀性强化:通常是由肝海绵状血管瘤内血管壁增厚导致的血流量增加所致,常见于肿瘤整体范围内,可能表明病变血液供应较为均匀。

5、中央瘢痕强化:反映了肝海绵状血管瘤生长过程中血管结构的改变和血供不平衡,表现为肿瘤中心区域出现较明显的强化带,有助于诊断此类病变。

6、快速延迟增强:反映了肝海绵状血管瘤新生血管的高通透性和异常血流动力学状态,特点是在注射造影剂后短时间内出现强烈的强化效应,并且持续时间相对较短。

本例:经典血管瘤强化方式

迅速充填型血管瘤:在血管瘤中占16%;动态增强CT/MR表现为动脉期迅速强化,静脉期及延迟期持续强化;鉴别其他富血供肿瘤(如,肝细胞癌、富血供转移瘤)在延迟期造影剂廓清。

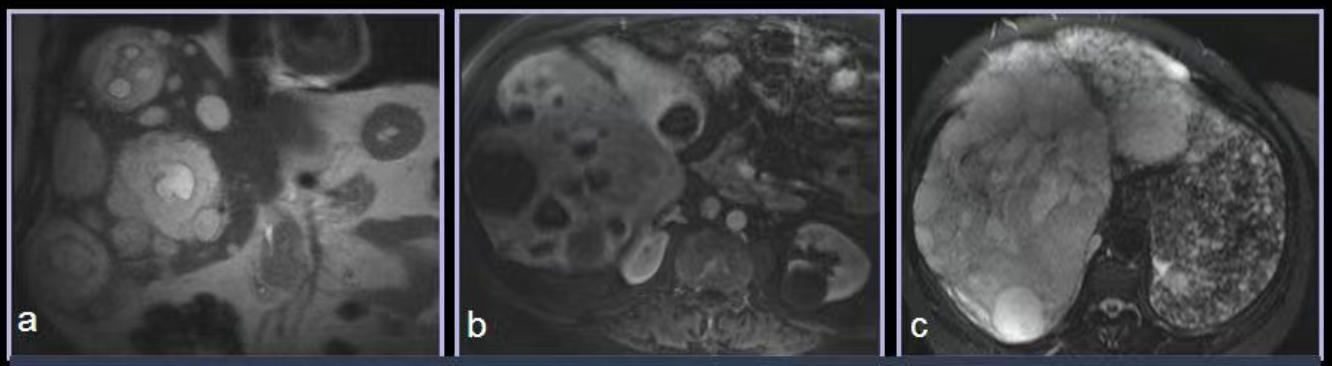

巨大血管瘤:体积较大,可>10cm,其内瘢痕CT上呈较低密度,MRI上可见裂隙样区域,有时可见长T1长T2信号的内部分隔。

血管瘤病:血管瘤的罕见形式,婴儿较成人更常见;病变通常多发,体积较大,边界欠清;动态增强缺乏边缘强化,但延迟期表现为持续强化,提示血管瘤诊断。

硬化型血管瘤:大量纤维成分决定了其不典型影像表现,动态增强CT/MRI缺乏早期强化,表现为早期或延迟期边缘轻度强化;T2WI上呈轻度高信号;包膜收缩,随时间逐渐缩小。

类型:原创

病例ID:ZYLM000008440

校对:陆喜红

阅读:944

文章已于2025-08-18修改