患者:男,71岁

主诉:血尿半月

现病史:患者半个月前无明显诱因出现血尿,呈粉红色,无明显血块。行泌尿系彩超及CT检查提示右侧肾脏实质下极一混杂密度影,考虑右肾占位性病变。无尿频、尿急、尿痛症状,无发热寒战及大汗、肉眼血尿、脓尿症状,无双侧腰痛及下腹痛症状。

既往史:平素健康情况良好

家族史:否认家族遗传病史

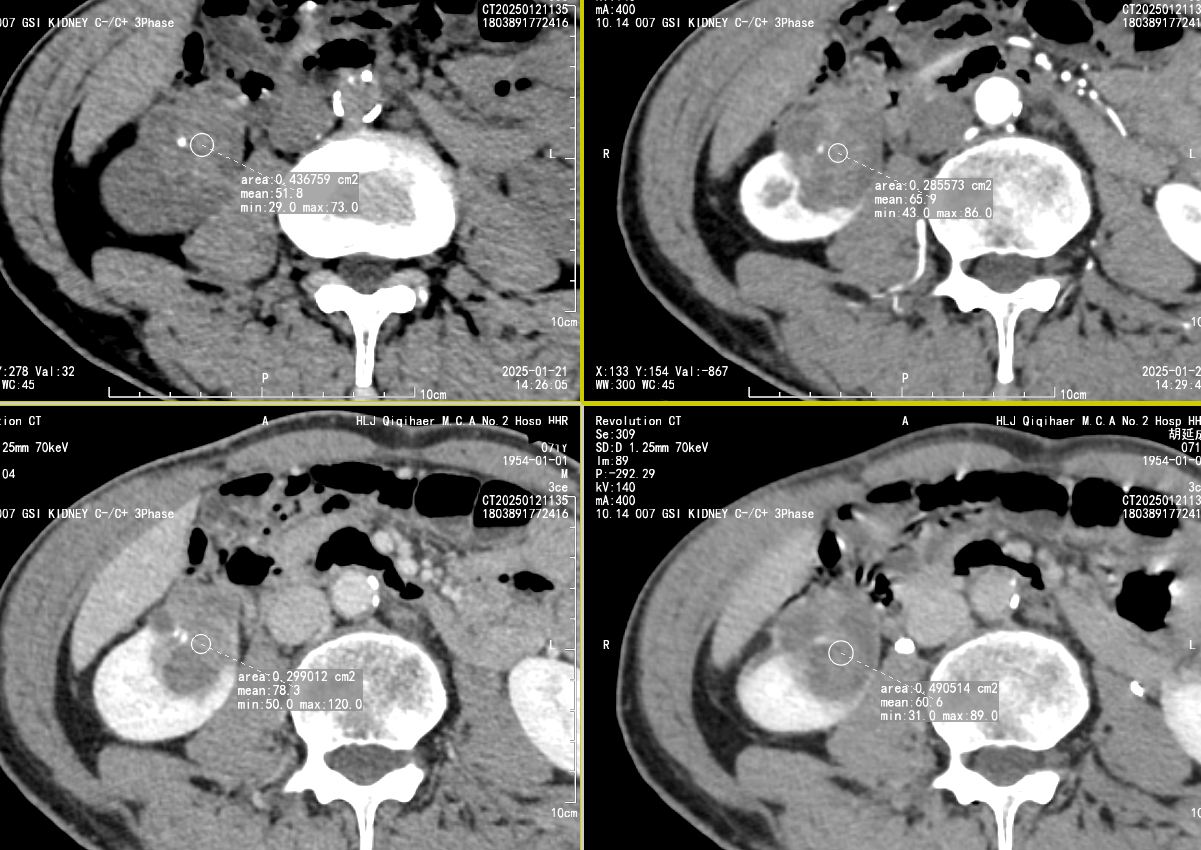

检查所见:

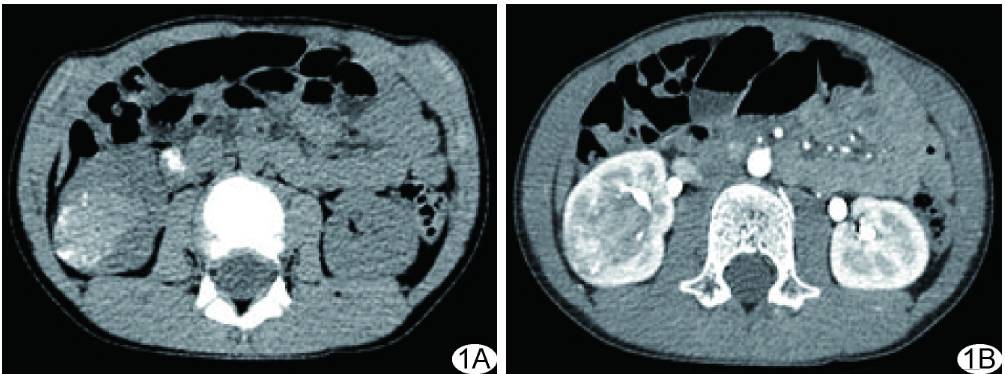

右肾下极见突出于肾轮廓外的类圆形杂密度影,最大横截面大小约为3.9cm×3.5cm,其内见结节状钙化影,增强扫描实性部分轻-中度强化,囊性部分无强化。

检查诊断:

右肾下极占位,考虑肿瘤性病变,建议MR进一步检查。

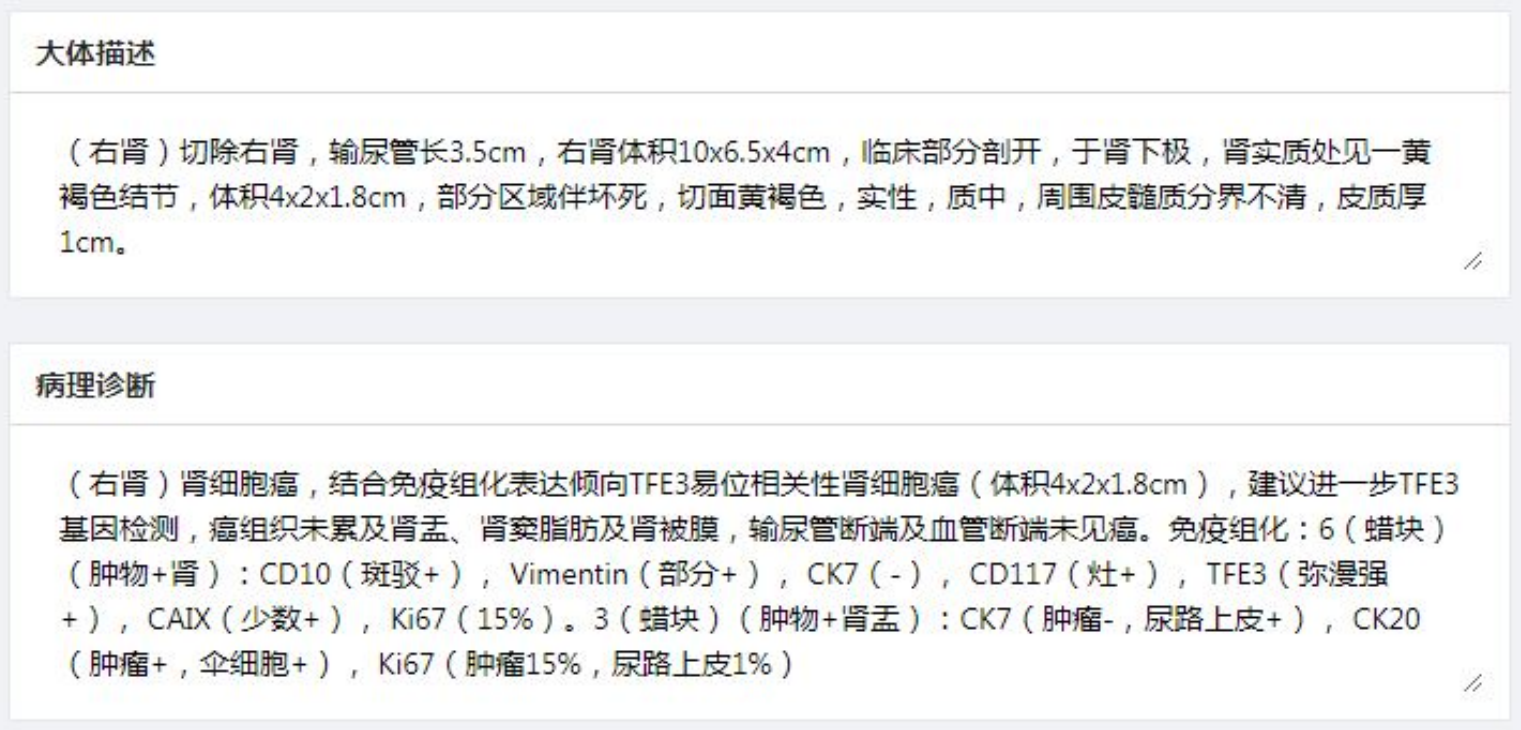

TFE3重排肾细胞癌

TFE3重排肾细胞癌(TFE3-rearranged renal cell carcinoma,TFE3-RCC)

一、背景

1、TFE3-RCC是一种罕见的肾癌亚型,因患者X染色体短臂上的TFE3基因发生易位及融合突变,在既往又被称为Xp11.2易位/TFE3基因融合相关性肾癌。TFE3-RCC好发于儿童及40岁以下年轻成人,约占儿童肾细胞癌的三分之一,在成年肾细胞癌中占比较低,约1.6%~5.0%,女性占比更高。

2、TFE3重排肾细胞癌患者常无特异性的临床表现,部分患者可表现为无痛性肉眼血尿、腹痛、腹部包块等,但更多病例是在体检时偶然发现,但出现肉眼血尿较肾透明细胞癌和乳头状肾细胞癌常见

二、影像表现

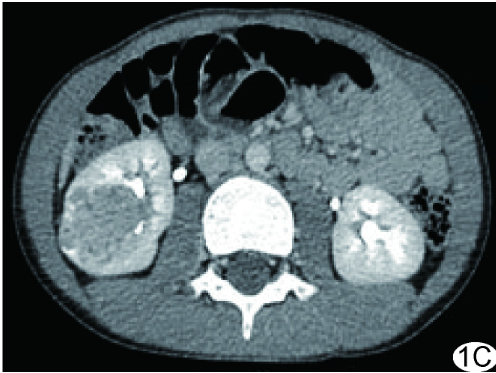

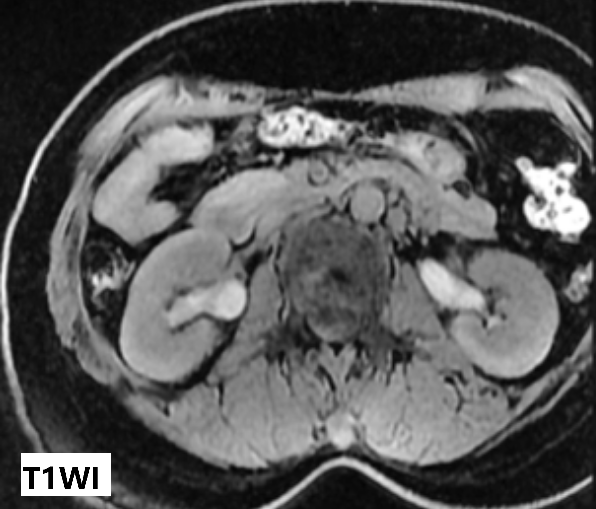

1、CT

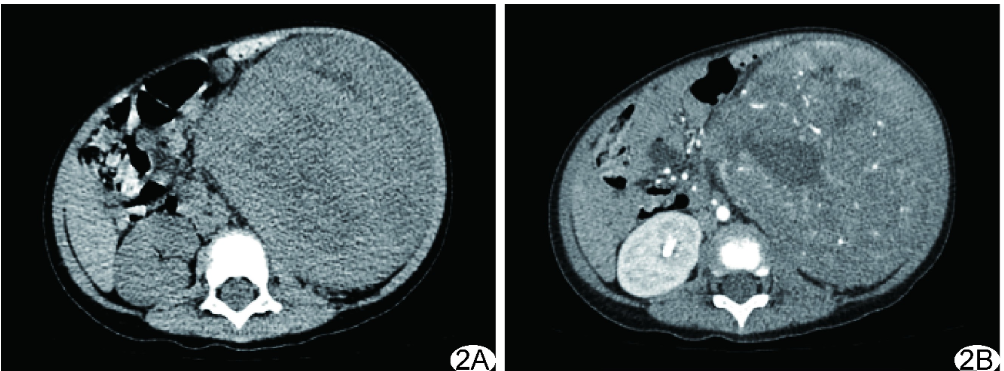

①平扫:常表现为肾实质内等密度或者稍高密度的实性肿块,边界多较清晰内部常见出血、坏死与钙化。钙化是肾癌的特征之一,TFE3重排肾细胞癌钙化发生率高于其他肾癌亚型,多呈点状或线样钙化,呈偏心性,钙化灶的形成与砂砾体结构的存在密切相关。

②增强扫描:以实性成分为主的瘤体皮质期呈轻-中度强化,髓质期及延迟期呈渐进性强化,病灶强化范围进一步扩大。以囊变或坏死为主的瘤体实性成分呈中一重度强化,强化结节多位于囊性肿块的边缘,且肿瘤各期强化程度均低于肾皮质。

A.腹部轴位平扫CT图示右肾中极最大径3.20 cm稍高密度病灶,边界较清,CT值73 HU,可见砂砾样钙化灶; B、C.腹部增强轴位动脉期(B)、静脉期(C)CT图示病灶CT值分别为163、128 HU,呈快进快出明显强化,但强化程度低于肾皮质; D.腹部增强静脉期CT冠状位重建图示毗邻右侧肾盂、肾盏受累(箭)

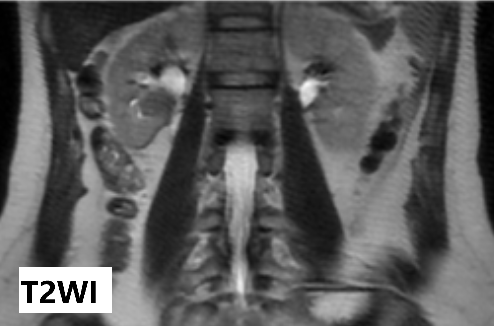

2、MR

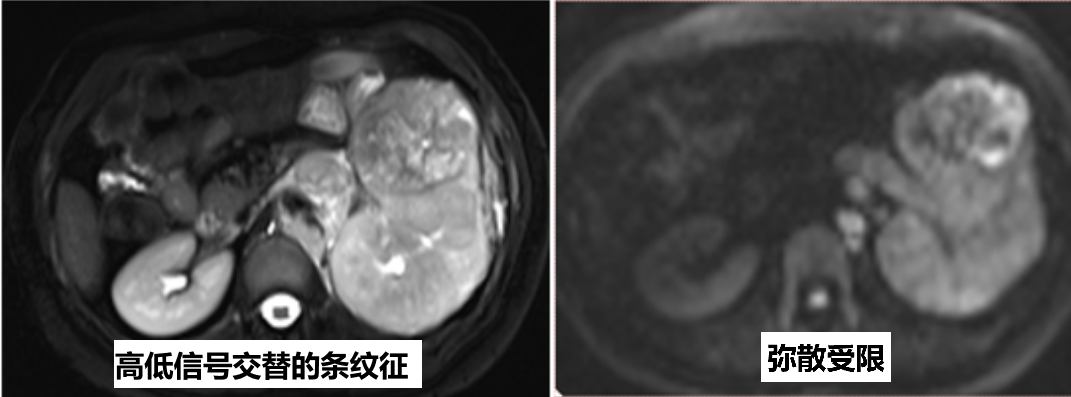

①T1WI呈等或稍高信号,T2WI病灶不均匀低信号是其比较有特征性的表现,与钙化、出血及含铁血黄素沉着有关。由于TFE3重排肾细胞癌大多数细胞密度高,黏度大,细胞外水分子更受限,在DWI上呈高信号,ADC呈低信号。部分肿瘤内可见“瘤中结节”及条纹征;肿瘤边缘可见短T2信号假包膜。

②增强呈轻到中度强化;当肿瘤体积较大时,容易累及周围组织结构包括肾周脂肪间隙、肾门等;最常见转移部位为腹膜后淋巴结。

![]()

三、鉴别诊断:肾母细胞癌(Wilms tumor, WT)

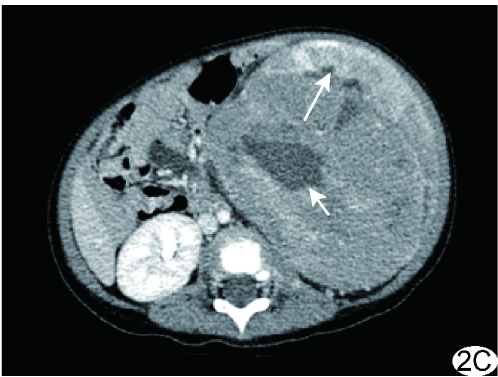

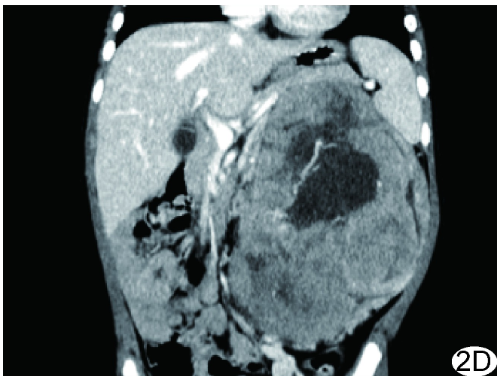

WT是15岁以下儿童最常见的肾脏肿瘤,80%发病时年龄小于5岁。WT多数巨大,呈不均匀等-低密度,内见出血、坏死囊变。瘤内及边缘可见钙化。增强扫描病灶呈轻中度不均匀强化,与残余肾实质呈“新月形”强化形成鲜明对比,即“边缘征”。病灶内液化坏死及囊变区显示更清。肿瘤内可见迂曲增粗的血管。

此外,TFE3 RCC源于肾髓质,极易侵犯肾集合系统而较早出现血尿等症状,CT可见明显肾盂侵犯征象;而WT原发于外周肾皮质,肿瘤较小时不累及肾盂,肿瘤较大时肾盂主要呈受压改变。

A.腹部平扫轴位CT图示左肾最大径约14.00 cm等密度影,边界不清、密度不均; B~D.腹部增强CT轴位动脉期(B)、轴位静脉期(C)及冠状位静脉期重建图(D)示左肾分叶状巨大病灶,边界清,呈轻度渐进性强化,内见大小不等的无强化坏死及囊变区(C,短箭),并见“残肾征”(C,长箭)

[1]纪琼琼,李婷婷,张欢欢,等.CT鉴别诊断儿童TFE3重排肾细胞癌与Wilms瘤[J].中国介入影像与治疗学,2023,20(09):545-549.

[2]Chen X, Zhu Q, Li B, et al. Renal cell carcinoma associated with Xp11.2 translocation/TFE gene fusion: imaging findings in 21 patients. Eur Radiol. 2017;27(2):543-552.

类型:整理

病例ID:ZYLM000008401

校对:杨卢粉

阅读:497

文章已于2025-07-22修改