男,52岁。

主诉:左上腹间断性疼痛半年,加重3天。

现病史:患者半年前无明显诱因出现左上腹间断性疼痛,无恶心、呕吐,无胸闷、气短,无发热等症状,3天前疼痛加重,呈持续性。起病来,患者精神、饮食、睡眠可,大小便正常,体力、体重无明显变化。

既往史:无特殊。

肿瘤标记物:甲胎蛋白:2.36ng/ml,癌胚抗原:3.85ng/ml,CA125:5.71U/ml,CA199:7.00 U/ml。

血儿茶酚胺:游离去甲肾上腺素:2117.66 pg/ml↑,游离肾上腺素、游离多巴胺正常范围。尿香草苦杏仁:36.8 mg/24h↑,尿-17羟皮质类固醇、尿-17酮类固醇正常范围。皮质醇测定:541.30 nmo1/L↑,促肾上腺皮质激素ACTH:83.416 pg/ml↑,RASS立位、卧位未见明显异常。

腹膜后MR平扫及增强:左侧腹膜后可见一团块状稍长T1、长T2信号,大小约10.8cm*7.9cm,其内信号混杂不均,左侧肾上腺显示不清,邻近器官受压推移,病灶于DWI呈不均匀高信号,增强扫描呈明显不均匀强化,其中心见片状未强化灶,可见不完整包膜强化。肝右叶见一结节状稍长T1、长T2信号,大小约2.5cm*2.1cm,其内信号不均,DWI呈高信号,增强扫描呈明显不均匀强化。

影像学诊断:左侧腹膜后占位,考虑恶性肿瘤,肾上腺来源可能性大,皮质癌?嗜铬细胞瘤?;肝右叶异常信号灶,考虑肝脏转移瘤可能。

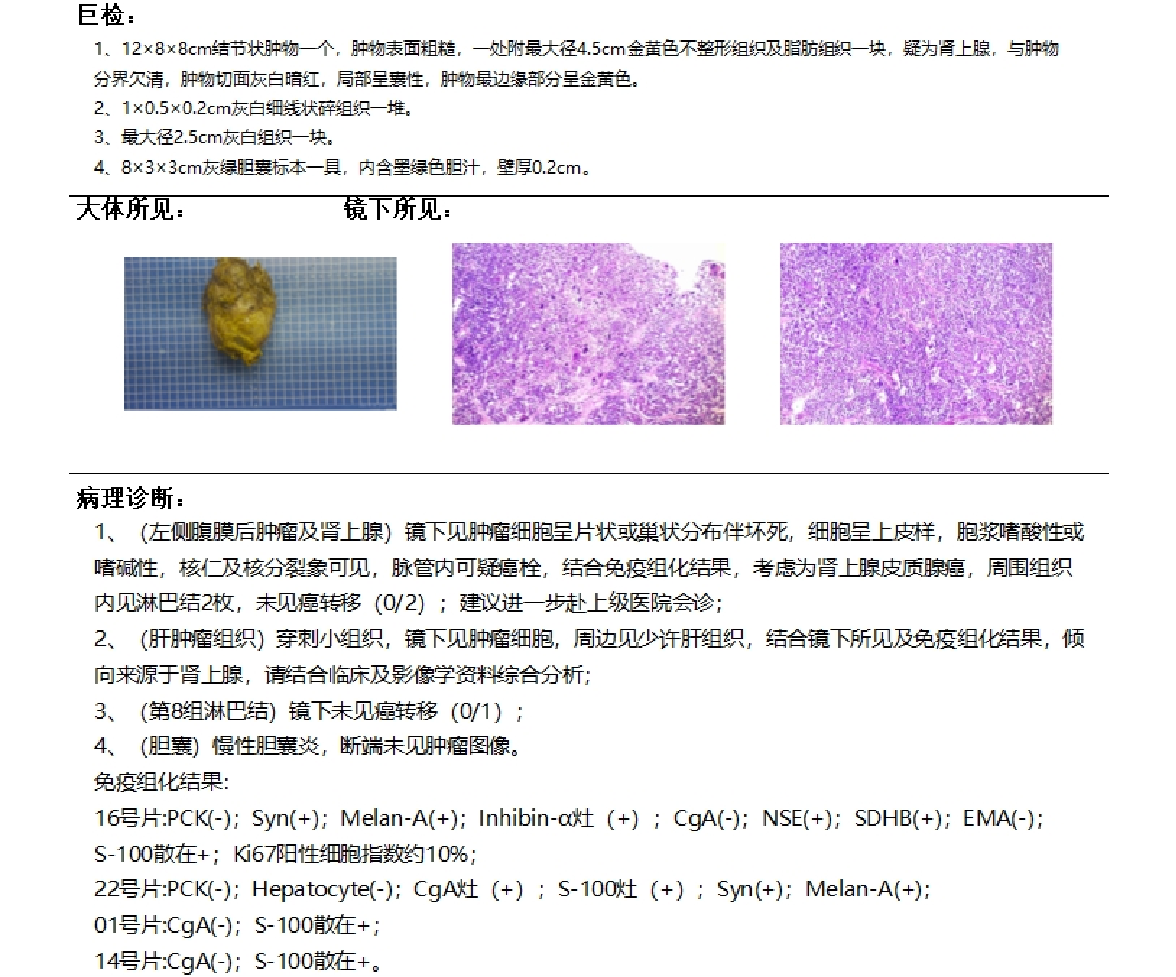

病理诊断:肾上腺皮质癌伴肝转移。

原发性肾上腺皮质癌(adrenocortical carcinoma,ACC)是一种少见原发于肾上腺皮质的恶性肿瘤,侵袭性强、预后差、病死率高;其发病机制不清楚,可能与多种遗传性肿瘤综合征有关的致病基因如TP53、APC、NF1等基因突变密切相关。有研究表明ACC除了遗传倾向外尚没有确定的风险因素,吸烟可能是一个风险因素。ACC可发生于任何年龄阶段,好发于5岁以下幼儿及40-50岁成年人。ACC临床症状缺乏特异性,患者常于腹部、腰部不适就诊。

CT、MRI是术前评估ACC最重要的影像学手段,可以准确显示肿瘤位置、大小、边界、包膜、密度或信号等,还可以评估肿瘤周围组织或血管受侵情况、了解有无增大淋巴结及转移情况等。其中CT对钙化灶很敏感,而MRI易观察瘤体内脂肪、出血、含铁血黄素沉积、囊变坏死、瘢痕组织等成分,对下腔静脉及其属支内的癌栓易检出,因此CT、MRI在ACC检查中各有优势。有文献以肾上腺肿块大小作为判断良恶性参考指标,认为肿块>6cm者恶性可能达90%。肿瘤呈膨胀性生长,周围组织结构可见受压推移及侵犯表现,肿瘤通常呈圆形、类圆形或不规则分叶状,形态不规则原因与肿瘤各方向生长速度不一致及周围组织对肿瘤生长限制有关。肿瘤可见不完整包膜并易突破包膜侵及瘤周脂肪间隙导致其密度、信号增高而浑浊,与肿瘤恶性程度高、侵袭性强或炎性渗出物有关。文献称肿瘤内钙化及中心囊变坏死区是ACC的典型影像征象,肿瘤的钙化率为10%-50%,钙化主要位于瘤体囊变坏死区的边缘,呈斑点状、小结节状。肿瘤体积大、生长速度快,瘤体由周边向中心供血,中心区供血不足易发生囊变坏死,因此其内密度或信号不均匀。增强后肿瘤实质部分于动脉期呈轻度强化、内见多发粗大肿瘤血管影;静脉期较动脉期进一步强化、强化范围扩大,与肿瘤坏死区边缘肿瘤组织坏死不彻底或肿瘤组织继续增殖有关。ACC易侵犯邻近肝脏、肾脏、脾脏、胰腺等器官,晚期可出现肾静脉、下腔静脉癌栓及远隔脏器转移,常见的转移部位为肺、肝脏和骨骼。

鉴别诊断:

1. 嗜铬细胞瘤:肾上腺髓质常见肿瘤,密度、信号可均匀或不均匀,TIWI呈等或稍高信号, T2WI呈明显高信号,增强扫描强化明显,动脉期及静脉期CT值常>100Hu,瘤体内多发小斑片状及裂隙状坏死,常有阵发性高血压等临床表现及儿茶酚胺增高等。

2. 肾上腺腺瘤:与ACC相比肿瘤常较小,边界清楚,密度或信号常较均匀,CT上可见脂肪密度影,MRI反相位上肿瘤信号不同程度的减低,增强扫描常轻度强化。

3. 肾上腺转移瘤:可为双侧,多为椭圆形,质地均匀,增强扫描强化不明显或呈不规则环状强化,有原发恶性肿瘤病史。

类型:原创

病例ID:ZYLM000008388

校对:杨卢粉

阅读:247

文章已于2025-09-02修改