患者:男,55岁。

主诉: 鼻部术后7年,鼻塞1年余。

现病史: 患者于入院前7年前曾因鼻息肉在XX医院行手术治疗,术后病理诊断为乳头状瘤伴疑似局部鳞状细胞癌可能,未行进一步明确诊断。1年起出现鼻塞不适,无伴发热、畏寒、咳嗽、咯痰等不适,院外给予治疗鼻炎对症治疗(具体情况不详),效果不佳,症状仍反复发作,持续不缓解,曾到我科门诊治疗,经检查后诊断为:鼻窦肿物;全组鼻窦炎,建议手术治疗,今患者为求进一步手术治疗,求诊于我院,门诊拟“鼻窦肿物;全组鼻窦炎”收住入院。发病以来,夜眠饮食尚可,大小便无异常,体重无明显变化。

既往史: 既往“高血压”,平时间断口服药物治疗,血压控制尚可,无肝炎、结核、疟疾,预防接种史在当地预防机构正常接种,有手术史;无外伤史、输血史、献血史,无食物、药物过敏史

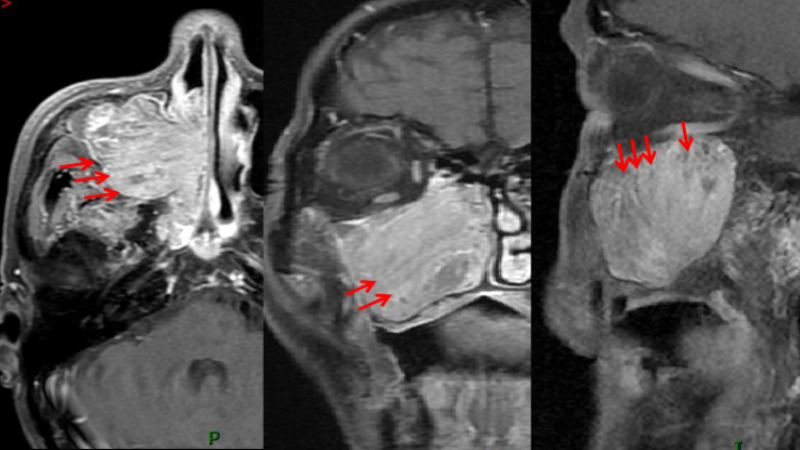

MR影像所见:

双侧上颌窦、筛窦、额窦、蝶窦黏膜增厚,增强黏膜明显强化。右侧上颌窦内可见直径约9mm的类圆形T2WI高信号影;中上鼻道可见软组织影,局部突入左侧上颌窦窦口,病灶T1WI呈等、稍高信号,T2WI呈等、低信号,压脂呈稍高信号,DWI高b值呈等、稍高信号,ADC图呈等低信号,增强扫描呈中度不均匀强化,局部呈脑回样改变。双侧乳突区未见异常信号。

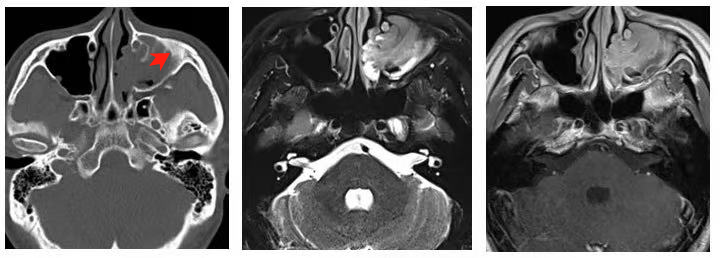

CT影像所见:

各组鼻窦形态尚可。双侧上颌窦、双侧筛窦、双侧额窦及蝶窦内可见黏膜增厚影,部分窦腔实变;右侧上颌窦内可见直径约10mm低密度影;左侧上颌窦、双侧筛窦、双侧蝶窦窦壁、鼻中隔、筛板骨质结构局部连续性欠佳。双侧中鼻道及左侧下鼻道内可见软组织影,双侧下鼻甲黏膜增厚。

手术经过: 患者取仰卧位,常规消毒,铺巾。生理盐水20ml加1/1000肾上腺素4ml浸润棉片行双鼻腔粘膜表面麻醉,共3次,每次2分钟。鼻内镜下可见左侧鼻腔及中鼻道可见肿瘤样组织存留,右侧鼻腔鼻中隔后端及嗅区可见肿瘤组织存留,应用低温等离子刀头给予左侧鼻腔及中鼻道肿瘤低温切除后暴露中鼻道,开放左侧蝶窦,观察蝶窦内脓性分泌物并有潴留囊肿存留,给予清理囊肿,并冲洗蝶窦腔内脓液,自蝶窦上壁至前逐层开放筛窦至额窦,观察肿瘤侵犯鼻中隔后至右侧额窦,给予切除鼻中隔后端及肿瘤组织,开放暴露双侧额窦,暴露前颅底,可见鼻前颅底肿瘤存留,在双侧嗅区可见压迫至颅内硬脑膜,低温等离子刀电凝周边鼻腔黏膜充分止血后,充分剥离颅底肿瘤,可见肿瘤与硬脑膜黏连较紧密,并可见脑脊液渗出,彻底清除颅底肿瘤后,为避免术后脑积液鼻漏引起颅内感染,给予脑脊液修补治疗。取右侧未被肿瘤侵犯的中鼻甲游离黏膜,清理组织骨质后对半切开黏膜备用,定位脑脊液漏位置于嗅球位置,给予清理周围移植床多余粘膜及组织,大量稀释3倍碘伏生理盐水给予术腔冲洗干净后,妥善止血,补片黏膜层在外平铺于脑脊液漏口处,使之与周围组织无明显缝隙,观察未见明显脑脊液渗出后应用碘仿纱条充分填塞补片周围,与脑膜周围移植床充分连接,再给予可吸收止血材料双侧中鼻道填塞双侧中鼻道,高分子止血棉填塞双侧鼻腔。

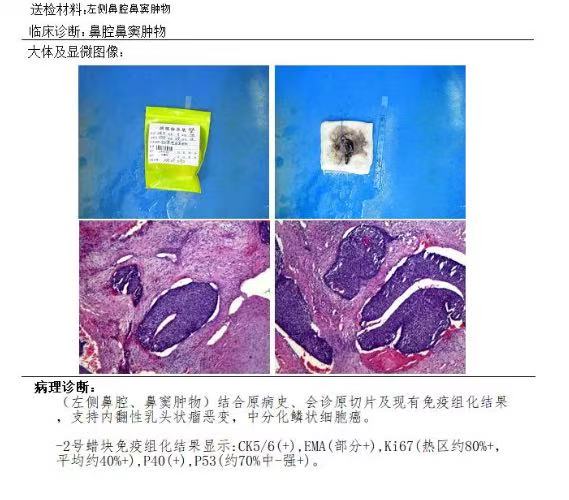

病理结果:内翻乳头状瘤恶变,中分化鳞状细胞癌

鼻腔鼻窦内翻性乳头状瘤(sinonasal inverted papilloma, SIP)是一种较为罕见的鼻腔及鼻窦良性肿瘤,约占所有鼻腔鼻窦肿瘤的0.5%-4%。尽管其组织学表现为良性,但具有局部侵袭性生长、易复发及恶变潜能,恶变率约为5%-15%。恶变后的肿瘤通常转化为鳞状细胞癌(SCC),SIP发生恶性转化的比例文献报道不一,约2%~27%,男:女为3.4:1,发病年龄为32~86岁(平均年龄61岁)。临床行为更具侵袭性,治疗难度及预后较差。长期未治疗、反复复发、吸烟、人乳头瘤病毒(HPV)感染(尤其是高危型HPV16/18)及环境致癌物(如镍、木屑暴露)可能增加恶变风险。

组织学特征:SIP以表皮样细胞向基质内呈“内翻性”生长为特点,伴不同程度的上皮增生和炎症浸润。组织学上SNIP恶变以鳞状细胞癌为主,也可表现为其他癌症类型,包括疣状细胞癌、黏液表皮样癌、梭形细胞癌、透明细胞癌以及腺癌等。当镜下发现细胞呈多形性、核分裂增加以及中性粒细胞减少等变化可能提示恶性转化。约20%-30%的SIP检测到HPV,其E6/E7癌蛋白通过抑制p53和Rb通路促进恶变。TP53、EGFR、CDKN2A等基因突变常见于恶变病例。长期炎症也可能导致DNA损伤及微环境改变,促进恶性转化。

临床表现:良性期症状(SIP阶段):单侧鼻塞(最常见)、脓涕、鼻出血、嗅觉减退。偶见面部疼痛或压迫感,易误诊为慢性鼻窦炎或鼻息肉。恶变后症状加重:顽固性鼻出血、剧烈头痛、面部麻木(提示神经侵犯)。侵袭性表现:眼球突出(眶内侵犯)、视力下降、张口困难(翼腭窝受累)、颈部淋巴结肿大(转移)。影像学可见骨质破坏及周围组织浸润。

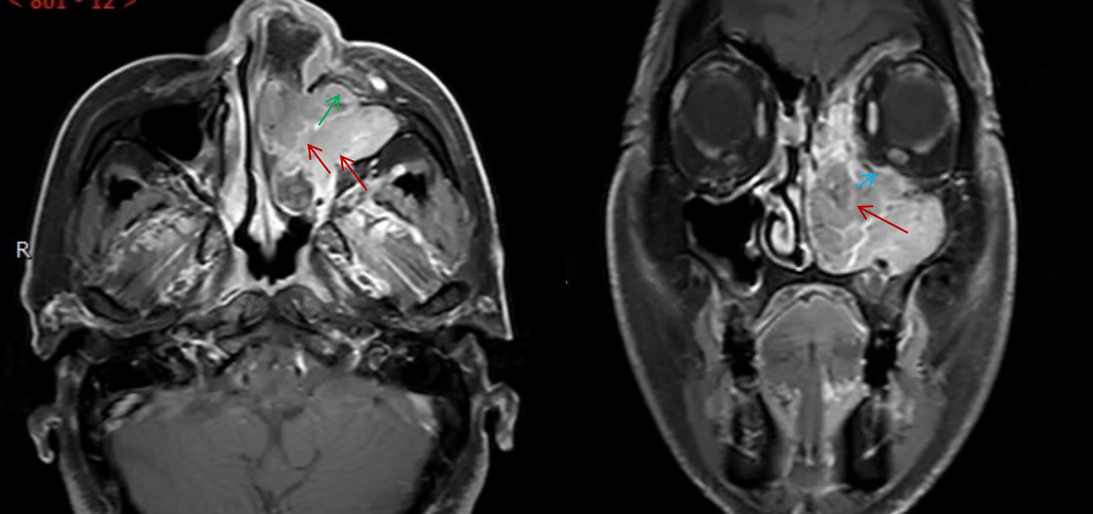

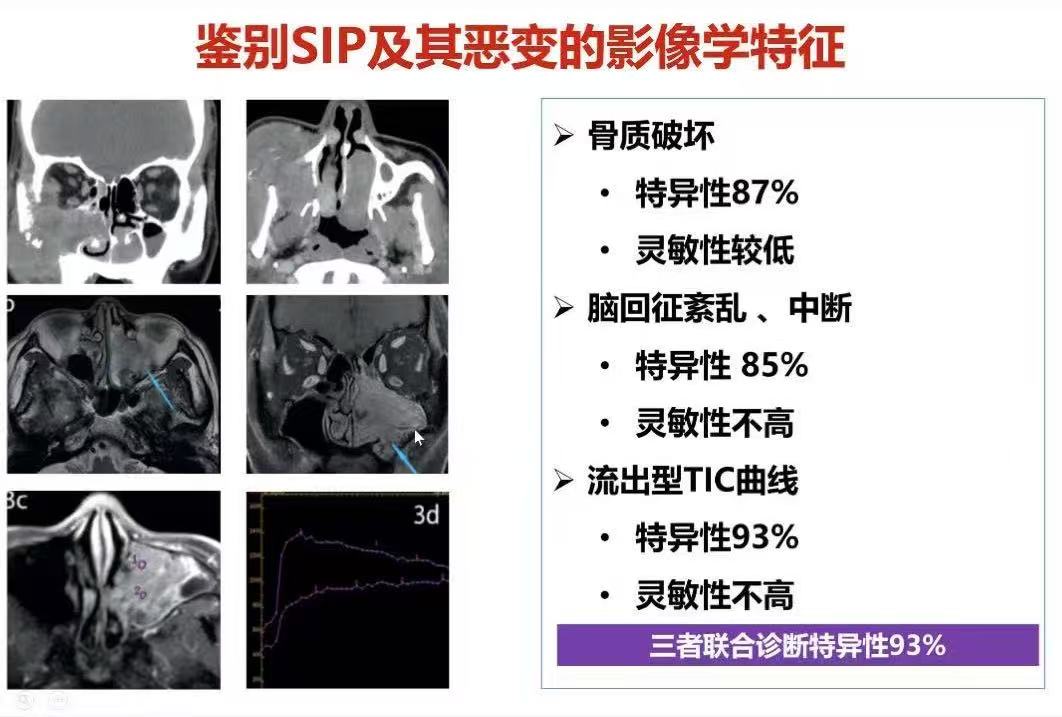

SNIP在组织学上属于良性肿瘤,但其具有旺盛的生长力及一定程度的侵袭破坏性和易复发性。影像学上在MRI T2图像以及T1加权图像上显示为"脑回征"是内翻性乳头状瘤的特征性改变,而眼眶受累是内翻性乳头状瘤恶变的征象之一。大部分内翻性乳头状瘤起源于鼻腔外侧壁,很少侵犯鼻腔鼻窦外的结构。相反,当筛窦区的内翻性乳头状瘤恶变,易通过极薄的筛骨纸板向眼眶侵犯,而上颌窦区的内翻性乳头状瘤恶变可通过眶下壁、眶下管向眼眶侵犯。因此,当内翻性乳头状瘤出现眼眶侵犯时,应高度警惕合并恶变的可能性。

内翻乳头状瘤术后复发常在肿瘤根蒂位置,肿瘤切除不彻底可使复发率达43%

CT: 局部骨质增生硬化可以预测根蒂部位,一致率高达89.1% MR:肿瘤起源部位为脑回征的辐射中心

MR:T2根部信号低于周围(根蒂部位为致密增生的鳞状上皮,外周部含较多的水肿疏松基质层)

T1增强根部强化相对较为均一,强化相对不明显。

左侧上颌窦前壁局部锥形骨质增生硬化(红色箭头)

脑回卷曲征(CCP)

即在T2WI或增强T1WI上呈较规整的“栅栏”状或“卷曲脑回”状改变。据文献报道,这种“栅栏”状、“脑回状”征象指病变内部结构由平行排列高和等信号相间的条状构成,与组织学比较,T2WI高信号代表水肿的间质,并且血管丰富,增强后明显强化;T2WI 细条状等信号代表增生的上皮,增强呈轻至中度强化。

每例精解(7194)-鼻窦内翻乳头状瘤

若出现不规则“栅栏征”改变可提示恶变。CT可显示病变邻近鼻窦骨质改变,常可见骨质增生、骨质膨胀吸收破坏;若出现鼻窦鼻甲虫蚀状骨质破坏,可提示恶变。若病变短时间生长速度较快,病变内可见不规则“栅栏”状改变,或出现虫蚀状骨质破坏,高度提示恶变。

每例精解(5612)-鼻窦、鼻腔未分化性癌合并内翻乳头状瘤,脑回征中断(红色箭头),肿块累及左侧眼眶下壁(蓝色箭头),累及左侧上颌窦前壁(绿色箭头)。

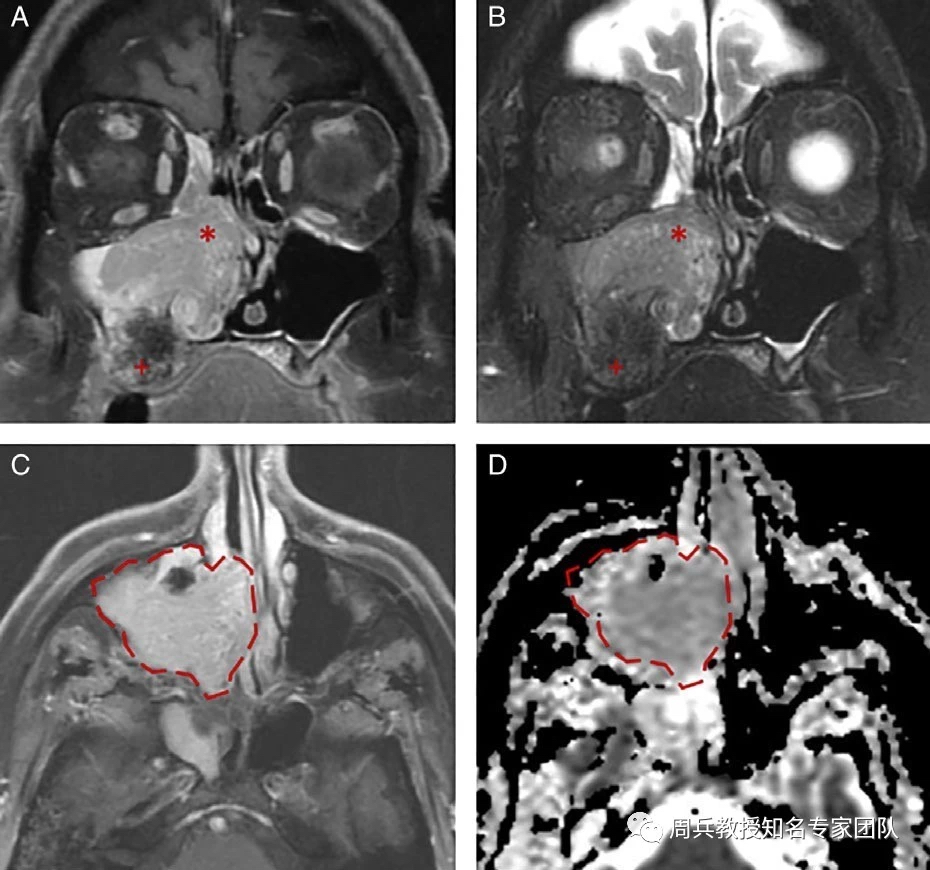

术前增强MRI对于区分良性和恶性肿瘤的价值。其中,脑回征(convoluted cerebriform pattern, CCP)的缺失可用于术前判断肿瘤良恶性,但判断方法较为主观。因此建议将DWI序列的ADC值与CCP判断结合,作为区分良性IP和IP恶变的更客观方式。由于恶性肿瘤细胞表现为胞核增大和细胞数量增加,导致水分子扩散限制增加,ADC值相应降低降低。文献报道,CCP缺失与ADC值小于1.47×10-3 mm2 / s对于预测恶变的特异性高达100%。

图1.内翻性乳头状瘤恶变的鳞状细胞癌的特征性磁共振表现,CCP部分丧失。 交替低信号和高信号条纹提示CCP(*)。CCP区域均匀消失(+),在(A)冠状位增强脂肪抑制序列T1加权像和(B)冠状位T2加权像所示。 为了计算ADC值,使用(C)轴位增强T1加权像作为参考绘制相关区域(红色),确保在(D)DWI序列捕捉肿瘤的所有区域。 ADC =表观弥散系数; CCP =脑回征。

文献报道恶变SIP更易出现骨质破坏、软组织侵犯、眼眶和颅内侵犯及脑回征中断且具有更大的肿瘤最大径。ADC值越低,肿瘤细胞增殖越明显,提示恶变SIP的侵袭性更高。

治疗:手术治疗为首选方法,但仍有一定的复发率。良性SIP首选鼻内镜下完整切除(保留重要结构),复发率约10%-20%。发现恶变后需行扩大切除(如鼻侧切开术或颅面联合入径),确保获得阴性切缘。辅助治疗包括:放疗,适用于切缘阳性、无法手术或高级别鳞癌,可降低局部复发;化疗/靶向治疗,晚期病例可尝试EGFR抑制剂(如西妥昔单抗)或免疫治疗(PD-1抑制剂),但临床证据有限。

随访与预后:术后每3-6个月复查鼻内镜及影像学,持续5年以上(恶变者需终身随访)。良性SIP:5年生存率>90%,但复发率高达20%-30%。恶变后5年生存率降至40%-60%,影响预后因素包括:局部晚期(T3/T4)、淋巴结转移、切缘阳性、组织学分级高(如低分化鳞癌)等。

SIP恶变征象:病变形态不规则,内部可见大片坏死区,邻近骨质侵蚀、破坏;病变内部出现形态不规整、信号不均匀的区域或等T1、等T2信号及中等强化的区域;病变侵犯眼眶、颅底等鼻外结构。如果出现肿块局部“脑回征”消失、ADC 值明显减低或动态增强扫描曲线类型呈平台型或流出型。

类型:原创

病例ID:ZYLM000008375

校对:李文文

阅读:2371

文章已于2025-08-05修改