患者:女性,13岁

患者于1周前无明显诱因感头晕不适,起身站立时明显,左上腹部胀痛不适,呈间断性发作,无头痛,无恶心呕吐,无腹泻,无胸闷胸痛,无发热,无咳嗽咳痰,在家休息后仍症状反复出现

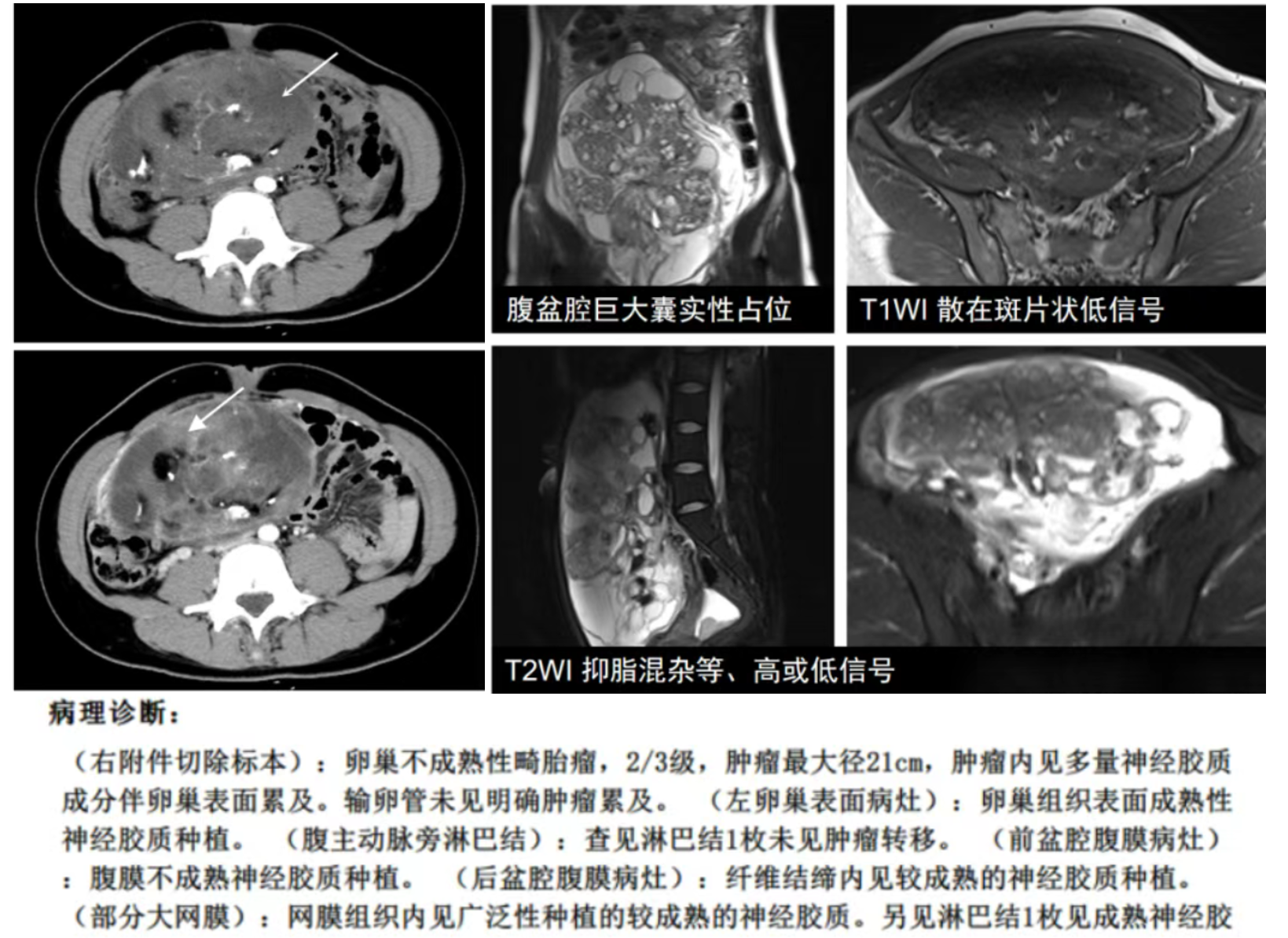

左侧腹膜后巨大类圆形囊实性肿块影,肿块内密度混杂,大部分呈液性密度及软组织密度影填充,其内亦见片状脂肪密度影及散在斑片状钙化影,胰腺及脾动脉明显被肿块推挤向前移位变形拉长,左肾明显向后下方移位。增强扫描病灶未见明显强化,腹膜后见稍大淋巴结影。余未见明显异常。

影像诊断:左侧腹膜后良性占位,拟畸胎瘤。

畸胎瘤

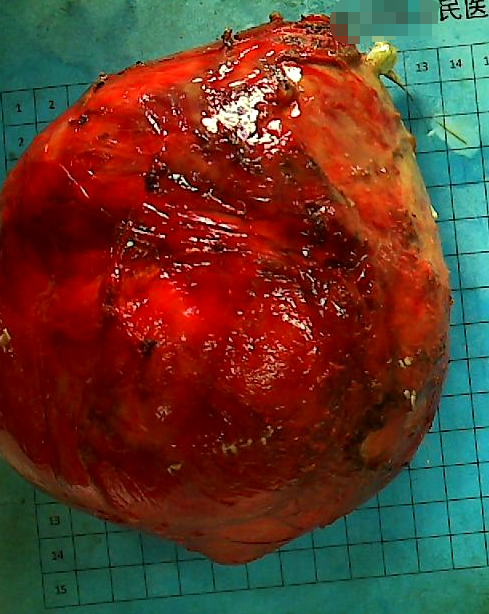

术中送检腹腔肿瘤组织:灰红色囊实性肿物一枚,大小13cm×13cm×9.2cm,包膜完整。切开内充满油脂及毛发,囊壁见一头节,大小11cm×9cm×4cm,切面灰白灰黄,部分含骨样组织,质硬。分化成熟的表皮及皮肤附件组织、纤维组织、脂肪组织和少量神经纤维束。诊断意见:(腹腔包块)成熟性囊性畸胎瘤。

畸胎瘤(teratoma)属生殖细胞肿瘤,起源于异位具有多向分化潜能的干细胞,系胚胎发育时期原始生殖细胞从卵黄囊向泌尿生殖嵴迁移失败、脱落聚集所致。往往含有外、中、内三个胚层的多种组织成分,也可只含1-2个胚层成分,肿瘤良恶性程度取决于组织分化程度。是最常见的卵巢生殖细胞肿瘤,发病率约占卵巢肿瘤的20%,占儿童卵巢肿瘤的50%,单侧多见。

畸胎瘤发生部位最常见是在卵巢及睾丸、也可发生在脑/脊髓、尾骨、纵隔等中线部位,少数发生于腹膜后。多数患者无特殊症状,肿瘤巨大时,可产生腹胀、腹部隐痛和压迫症状,如尿频、尿急等。可引起各种并发症,如扭转、破裂、恶变、感染和自身免疫性溶血性贫血。

按组织成熟程度分为:成熟畸胎瘤,未成熟畸胎瘤,单胚层或高度特异性肿瘤

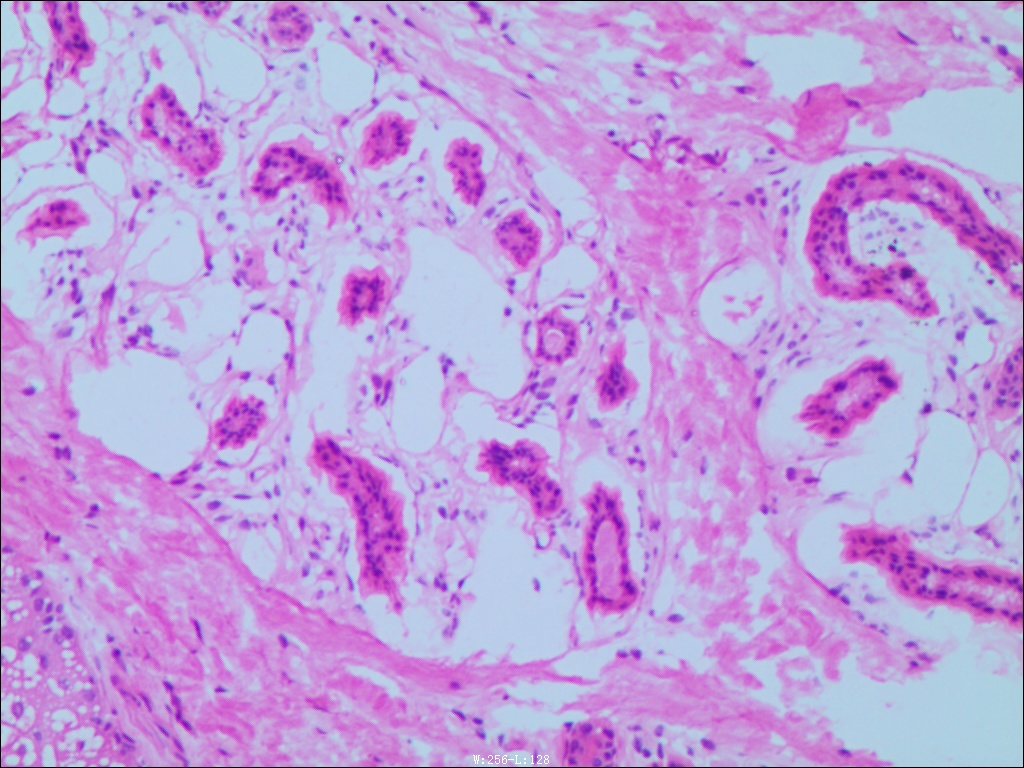

成熟性畸胎瘤:由多胚层组织构成,分为囊性和实性两种,97%是囊性成熟畸胎瘤(因肿瘤成分以外胚层为主,又称巢皮样囊肿)。肿瘤以单囊为主,亦可多囊,囊内含毛发和皮脂样物囊壁内常有一个或数个乳头状起(头结节),表面有毛发和牙齿长出,头结切面可见骨、软骨及脂肪组织。约占畸胎瘤的95%,约90%为单侧发生,可见于任何年龄,主要见于育龄妇女(20-40岁),恶变发生率为1%-2%,多见于绝经后的女性。

CT表现:呈囊性,外形一般为圆形或类圆形,其内可见特征性脂肪密度影、头结节、钙化灶、牙齿等。脂肪为其特征性的影像表现,大于90%的畸胎瘤含脂肪组织。根据瘤内脂肪组织的含量,其表现分为液性为主、液脂型、头节型、脂肪瘤型和囊肿型。头结节通常单个,呈类圆形,与囊壁成锐角相交,头结节中可见脂肪、钙化或毛发附着,头结节是恶变的好发部位,如果直径>5cm的实性头结节、有明显强化并与囊壁成钝角相交的征象要考虑恶变。钙化、牙齿为大多数位于头结节上,其余在囊壁上。

MRI表现:单囊或多囊的含脂肿块,大多包膜完整病变内脂肪成分表现为T1WI、T2WI高信号影,脂肪抑制序列呈低信号改变。头发、牙齿及骨骼在各序列均为低信号改变,头结节信号表现多样,与头结节内含有多胚层结构有关,实性部分多无明显强化。病变内脂肪与水和(或)软组织间分界可见化学位移伪影。

未成熟畸胎瘤:组织来源除三胚层成熟组织外,尚可见未成熟组织(主要为神经上皮组织),肿瘤多为囊实性,较成熟畸胎瘤更大,平均直径18cm,肿瘤约32%-58%发生转移。约占卵巢畸胎瘤的1%-3%,约80%为单侧发生好发于儿童及年轻女性(多小于20岁),患者多数无特殊症状,或仅为腹部肿物或不适,AFP是卵巢未成熟性畸胎瘤术前唯一的预后指标,尤其是伴有内胚窦成分者,AFP显著升高。

影像学表现:体积较大、边缘分叶但境界清楚的囊实性肿块,以实性成分为主,内可见散在、簇状分布的细小钙化及脂肪组织,而囊性成分多均匀,几乎均为水样液体信号;增强扫描后实性成分强化较明显;肿瘤易经破裂的包膜向邻近直接蔓延、腹膜种植以及淋巴道转移;可出现淋巴结肿大、腹腔积液及邻近脏器受侵。

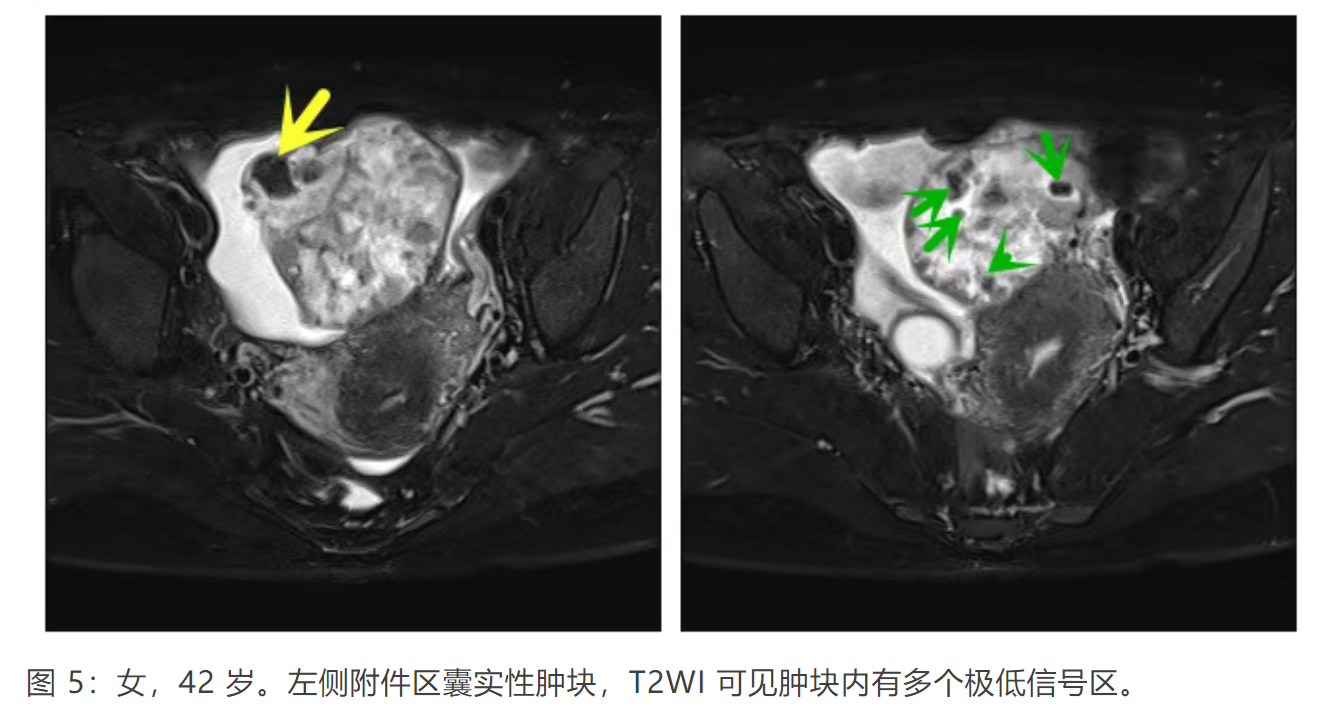

卵巢甲状腺肿:单胚层高度特异性肿瘤包括卵巢甲状腺肿、类癌、神经外胚层肿瘤和皮脂腺肿瘤等,以卵巢甲状腺肿多见,切面为被纤维分隔的甲状腺和少量胶样物。卵巢甲状腺肿约占畸胎瘤的3%,95%为良性;发病年龄跨度较大,约为20-60岁,约5%的卵巢甲状腺肿患者可出现甲亢症状,术后症状可明显减轻或消失。

约17%的患者伴有多浆膜腔积液,又称假性Meigs综合征,可能与肿瘤胸膜及腹膜侵犯有关,部分患者甚至伴有CA125升高。

影像学表现:大多为单侧、双侧少见,可呈类圆形、卵圆形、浅分叶,边界清楚,直径多>5cm,分为囊实性、完全实性。囊性部分为单囊或多囊,分隔样改变,内壁光滑。增强后实性成分、囊壁、分隔中度或明显强化。在CT上部分表现为高密度囊肿(部分文献报道CT值范围约为60-90Hu)。特征性表现为MRI上病灶腔内含粘稠胶样物质或淡黄色清亮液体,在T1WI上呈等低信号,T2WI极低信号(真空现象);囊性成分:T1WI等或低信号,T2WI等或高信号实性成分:T1WI、T2WI多数呈等或低信号,多数明显强化。

类型:原创

病例ID:ZYLM000008336

校对:陆喜红

阅读:564

文章已于2025-09-05修改