患者,女,4岁。

主诉:主诉:咳嗽两周。

现病史:两周前无明显诱因咳嗽,阵发性咳嗽,有痰。

既往史:体健,2022-03 胸片:双肺纹理增多。

肺部CT表现:双侧胸廓对称,气管纵隔无明显移位,右侧胸壁区见一软组织肿块,大小约为25*16mm,病变边界清晰,与胸膜夹角呈钝角,增强扫描呈明显强化,平扫CT值约为34HU,动脉期不均匀强化,约135-212HU,静脉期约为227HU,延迟期234HU,双肺透光度不均。纵隔无明显肿大淋巴结。双侧胸腔无明显积液。

病案讨论:

炎性肌纤维母细胞瘤(inflammatory myofibroblastic tumor, lMT)是一种由胶原、炎细胞和肌纤维母细胞分化的梭形细胞构成的肿瘤性病变。曾用“炎性假瘤、炎性肌纤维组织细胞增生、浆细胞肉芽肿、纤维黄素肉芽肿、浆细胞假瘤”命名。IMT是以炎症为背景、肌纤维母细胞增生为主的一种少见的良性肿瘤,少数具有复发倾向及恶变潜能,因此IMT与炎性假瘤不是同一疾病。IMT发病原因和机制目前仍不完全清楚,可能与炎症、创伤、手术、病毒感染或基因表达异常等有关。IMT可发生于全身多处器官,最常见的部位为肺、大网膜和肠系膜。胸膜炎性肌纤维母细胞瘤临床少见,其诊断依赖于病理学及免疫组化。IMT可发生于任何年龄,多见于儿童和青少年,性别无明显差异。

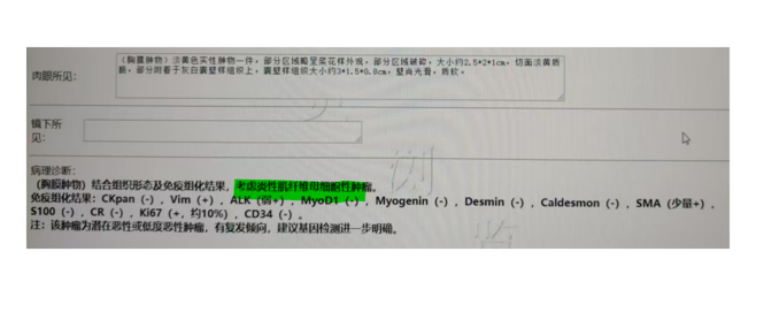

病理:

IMT大体表现为1-20cm不等的孤立或多结节样肿块,呈团块状或息肉样;肿瘤边界清楚,周围可有假包膜,质硬,如有液化坏死则局部区域稍软;剖面黄褐、灰白色,呈漩涡状,可见坏死、出血、钙化。IMT见增生的肌纤维母细胞和纤维母细胞并伴有不同程度的慢性炎性细胞浸润。免疫组化:间叶细胞标记vimentin弥漫阳性、肌源性标记SMA部分阳性,间变型淋巴瘤激酶ALK和desmin阳性有辅助诊断意义,

影像表现:

1.黏液样血管型:肿瘤间质黏液成分丰富,伴大量增生的薄壁血管,梭形细胞散在疏松排列,并见各种炎性细胞和组织细胞浸润。影像上表现为囊实性肿块,周边为等或稍高密度,中心为低密度或低密度中散在高密度。增强扫描实性部分明显强化,呈慢进慢出改变,囊性部分不强化。

2.致密梭形细胞型:梭形肿瘤细胞丰富,炎症细胞包括浆细胞、淋巴细胞穿插于梭形细胞之间。影像上表现实性等或稍高密度,MRI上呈略低、等T1或等、稍长T2信号,增强扫描呈中等或明显强化,静脉期、延迟期持续强化。

3.少细胞纤维型:肿瘤见致密板形嗜酸性胶原纤维。此病理类型IMT好发于躯干及四肢软组织。影像上表现为低密度肿块,MRI与肌肉信号相仿。增强扫描无明显强化或轻度延迟强化。

治疗和预后:

手术切除为临床首选最佳干预手段(尽管有学者指出经抗炎或激素治疗可使病灶缩小甚至消失);

不同部位的IMT其生物学行为不完全一致。多数认为肺实质的IMT手术完整切除后可以痊愈,但要定期和远期随访;

肺外的IMT具有一定程度的侵袭性,容易出现术后局部复发,少数甚至可以发生远处转移。应结合化学药物治疗、激素或必要的放射治疗,以防肿瘤复发及转移。

鉴别诊断:

1. 胸膜肺母细胞瘤:胸膜肺母细胞瘤(Pleuropulmonary blastoma,PPB)属肺间叶性肿瘤,较为罕见,多发生在儿童时期,主要见于10岁以下儿童,成人罕见,文献报道患者平均年龄不超过6岁。胸膜肺母细胞瘤起源于胚胎性间质,没有恶性上皮成分。根据病理形态学分3型,Ⅰ型为囊性型,纯囊性病变,在临床和病理上常常与先天性肺囊肿混淆; Ⅱ 型为囊实结合型,病变内可见与囊壁相关或无关的局限增厚和(或)结节; Ⅲ型为实性型,包含纤维、胶凝化蛋白的分叶肿块,常常伴出血或坏死。Ⅰ型预后效好,但可逐渐进展为Ⅱ、 Ⅲ型,预后较差。CT平扫:病灶多来源于肺,也发生于纵隔和胸膜,表现为单发或多发囊性、囊实性或实性肿块,肿块通常较大,直径大于5cm,并于较大时提示恶性。肿块通常边界清晰、无毛刺,内部多无钙化。一般不与支气管相通,肺门淋巴结肿大少见。CT增强:扫描时,因瘤体实性成分内常发生液化坏死,故表现为不均匀强化。

2. 血管瘤:传统的“血管瘤”(Vascularanomalies)分类为血管瘤和脉管畸形;其本质区别在于:血管瘤存在血管内皮细胞的异常增殖,而脉管畸形无此现象。一般无症状,部分扪及软性肿块,可有间歇性疼痛、肿胀。若持续发展,可侵犯、破坏周围组织引起肢体功能障碍畸形或并发感染、溃疡及出血。有时可在肿胀处触及搏动和闻及血管性杂音。CT表现:软组织肿胀或肿块,无包膜,浸润性生长,邻近皮下脂肪组织内可见扭曲的索条样结构,为供血动脉和引流静脉多发圆形、椭圆形环状钙化的静脉石,本病的特征性表现;海绵状血管瘤常伴有脂肪组织增生,可压迫性的骨质破坏;长于肌间、肌内,呈不均匀低密度,增强扫描不均匀明显强化;血管造影呈囊状不规则扩张的血窦或迂曲扩张的血管样结构(供血动脉及引流静脉),对比剂通过缓慢,有时可见动静脉瘘。MRI表现多呈不均匀信号,在T1WI呈中、高信号,在T2WI呈高信号,其中T2WI极高信号为良性血管瘤的特征性MRI表现,信号强度高于脂肪;静脉石及钙化均呈低信号:亚急性出血表现为不规则斑点、片状高信号;慢性反复出血引起的含铁血黄素沉着在T2WI呈低信号环;T2WI显示血管瘤与周围正常组织的对比最好;受累的肌肉和皮下脂肪常可出现肥大或萎缩改变。

3. 与孤性纤维性肿瘤鉴别:常偶然发现,好发于中老年人,无明显性别差异。是一种良性或低度恶性(20%)肿瘤,占所有胸膜肿瘤的<5%;大约80%起自脏层胸膜,20%起自壁层胸膜。恶性征象:病变的大小大于10cm,密度/强化不均,短期体积增大、胸腔积液、胸壁侵犯和血管增多可能提示恶性。影像表现:与胸膜以宽基底相连,病变呈圆形、椭圆形,大者可分叶;边界清晰。带“蒂”是良性的可靠依据“蒂征”的出现率约50%,肿瘤位置可随呼吸、体位变化而变化。较小密度、信号均匀;病变较大时,可伴有坏死囊变和钙化(点状或线状)。增强呈渐进性强化(纤维成分),小者强化均匀,大者呈明显不均匀强化,呈特征性“地图样”,部分肿瘤内可见多发迂曲血管影

4. 胸膜间皮瘤:起源于胸膜间皮细胞,是胸膜最常见的原发恶性肿瘤可发生于脏层胸膜和壁层胸膜的任何部分,80%发生于脏层胸膜,20%发生于壁层胸膜。男:女发病率约4:1,50-70岁常见。石棉被认为是导致恶性间皮瘤的主要原因,潜伏期达数十年。绝大多数伴有胸腔积液,预后较差。影像表现:胸膜增厚:单侧弥漫性、厚度超过1.0cm。胸腔积液:大多数合并大量胸腔积液。CT表现:增厚的胸膜一般会强化,肿块较大时可合并囊变、坏死、增强成不均匀强化。多数患者与石棉接触有关,石棉接触史患者可出现胸膜斑、胸膜钙化。冰冻胸:胸膜广泛增厚,肿瘤浸润导致纵隔、胸腔固定,患侧胸腔变小,肋间隙不因大量积液增宽。

[1]王正艳,王琦,李金林.胸膜炎性肌纤维母细胞瘤1例[J].湖北医药学院学报,2017,36(6):555-556,封4.DOI:10.13819/j.issn.1006-9674.2017.06.020.

类型:原创

病例ID:ZYLM000008331

校对:陆喜红

阅读:2235

文章已于2025-07-24修改