患者:男,62岁。

主诉: 咳嗽、咳痰、胸闷、气短2天。

现病史: 2天前,患者无明显诱因出现阵发性咳嗽、咳痰,胸闷、气短,活动后加重,无发热、盗汗、乏力、痰中带血丝、恶心、呕吐、胸痛、腹痛、腹泻、尿频、尿急、尿痛,未用药,今就诊于我院门诊,门诊完善胸部CT检查示1.下胸部脊柱旁软组织影,较前大致相仿,建议增强检查协诊。2.双肺上叶肺气囊。3.双肺上叶及右肺下叶小结节,较前大致相仿。4右肺及左肺下叶炎性改变,较前范围增大。5.右侧胸腔积液,较前新发。6.肝内胆管积气,为进一步治疗,门诊以“肺炎、胸腔积液”收入我科。发病以来,神志清,精神可,饮食、睡眠尚可,大便正常,尿量正常,最近体重无明显变化。

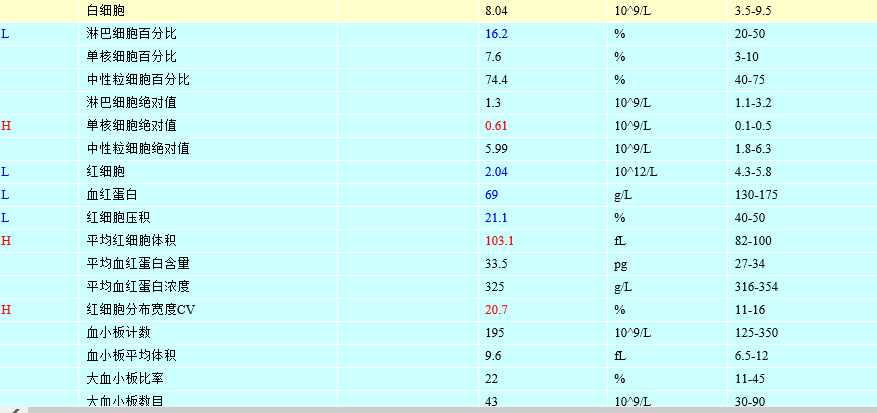

既往史: 既往体质尚可,贫血病史10年,现服用“琥珀酸亚铁、生血宝”治疗;既往肝炎病史50余年,自诉已治愈;否认“高血压、糖尿病、冠心病、脑血管病”;无结核、疟疾,预防接种史不

详,有手术史,胆管结石伴胆囊结石术后10年;左侧膝关节术后3年;输血2次;无外伤史、献血史,无食物、药物过敏史。

个人史: 生于洛阳,无疫区、疫情、疫水接触史无牧区、矿山、高氟区、低碘区居住史,无吸毒史,饮酒史40余年,量少、吸烟史40余年,20支/日-40支/日,无冶游史。

实验室检查:

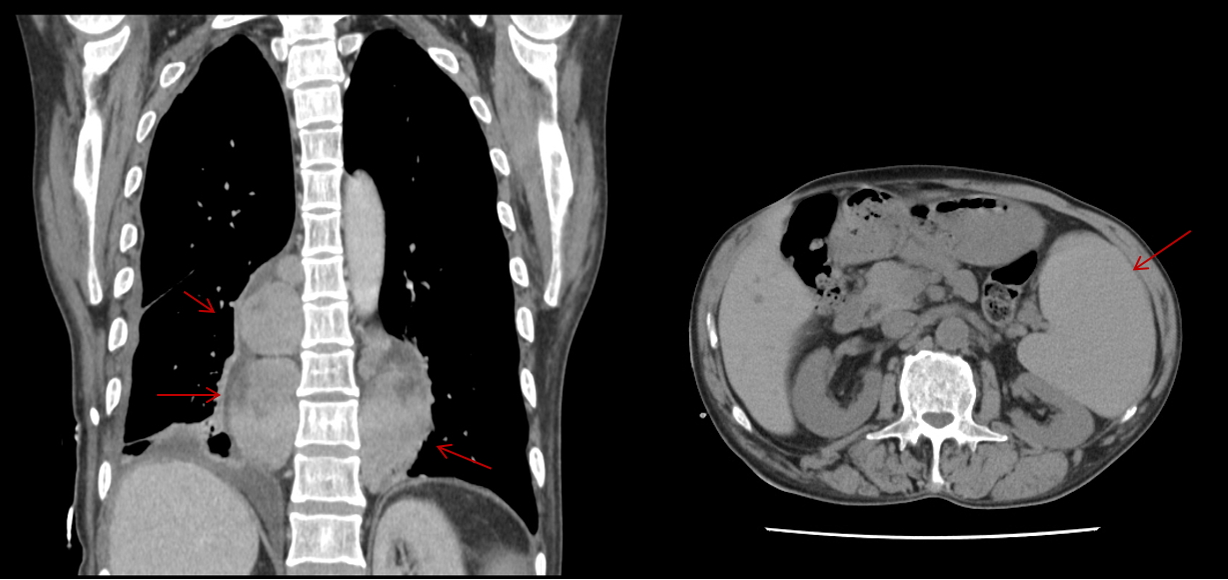

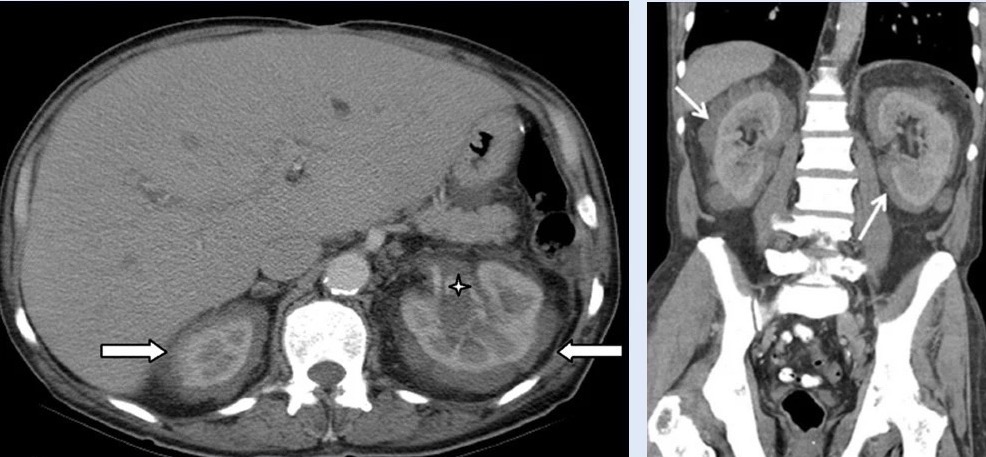

影像所见: 后纵隔下位胸椎旁多发软组织肿块及结节影,节段性分布,与邻近骨质宽基底相连,增强扫描不均匀中度强化,较大者位于右侧椎旁大小约63mmX40mm。双肺内未见异常强化影。余略。

影像诊断: 后纵隔下位胸椎旁多发软组织肿块及结节影,结合实验室检查,考虑胸内髓外造血,请结合临床及病理检查。

胸内髓外造血

一、概述

髓外造血(EMH),又称髓外造血瘤样增生,是指在骨髓以外的组织或器官中发生的造血过程,是骨髓功能受损或骨髓造血功能不足情况下的生理性代偿,属良性病变。由于髓外造血所形成的血细胞分化不成熟,因此为无效造血。常见部位为肝、脾和淋巴结等,胸部髓外造血少见,且没有典型的临床特征及影像学表现,易误诊。

二、病因

1.骨髓增生过度活跃、骨髓耗竭或骨髓浸润(见于各种类型溶血性贫血,如地中海贫血、球形红细胞增多症、阵发性睡眠性血红蛋白尿等);

2.骨髓功能异常(骨髓异常增生综合征、再生障碍性贫血、真性红细胞增多症、原发性血小板增多症、骨髓纤维化等);

3.肿瘤性疾病(髓性白血病,恶性肿瘤骨转移等)。

三、发病机制

1.胚胎时期具有造血功能的器官为补偿骨髓造血功能的不足,重新恢复造血。

2.循环于患者周围血中的造血细胞,在特定条件归巢于胚胎时期有过造血功能的器官,建立新的造血灶。

3.反应性增生:骨髓造血组织机能不足时,处于休眠状态的造血干细胞同时被异常刺激,产生EMH。常为一些血液病的并发症。

四、临床表现

常见发病年龄为20~89岁,男女发病比例为5:1。临床症状多样,一般与基础病相关的症状。肝、脾、淋巴结肿大或肿块压迫周围结构时会出现相应临床表现。发生在脊柱旁的肿块,可出现神经压迫的症状,表现下肢感觉异常等。发生于肺或胸膜,可出现胸膜腔积液引起压迫症状。发生于腹盆部,可表现大量腹水;发生肾脏可导致肾功能不全;若压迫胃肠道器官,可引起腹痛、恶心、呕吐等。

五、影像表现

发病部位: 几乎全身部位均可以发生。

典型的部位: 椎旁、肝及脾(弥漫受累)、腹腔内淋巴结。

不典型部位: 肝及脾局部肿块、骶前区、颅内、鼻咽部、脊髓内。

通常表现为多灶性,无合并肝脾肿物的EMH多表现为不同程度的肝脾肿大,这与大多数造血细胞弥漫性浸润相关。

常发生在多部位的不同影像表现

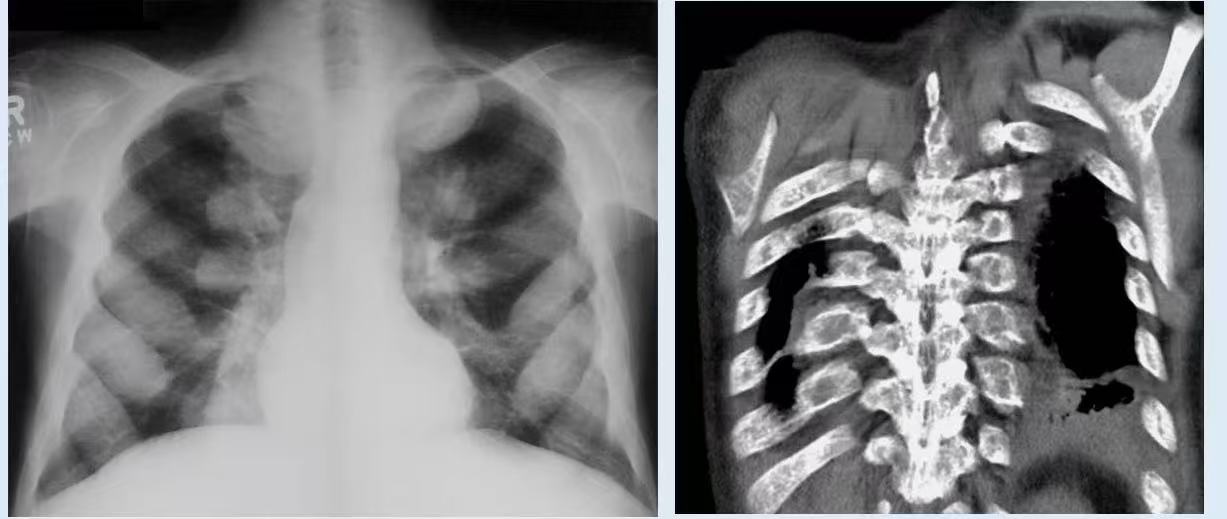

肋骨: 肋骨膨大、骨质疏松、骨小梁增粗,有时可见肋骨骨膜增生包埋形成“肋中肋”征象。

颅骨: 髓腔增宽、皮质变薄、髓腔内骨小梁增粗。

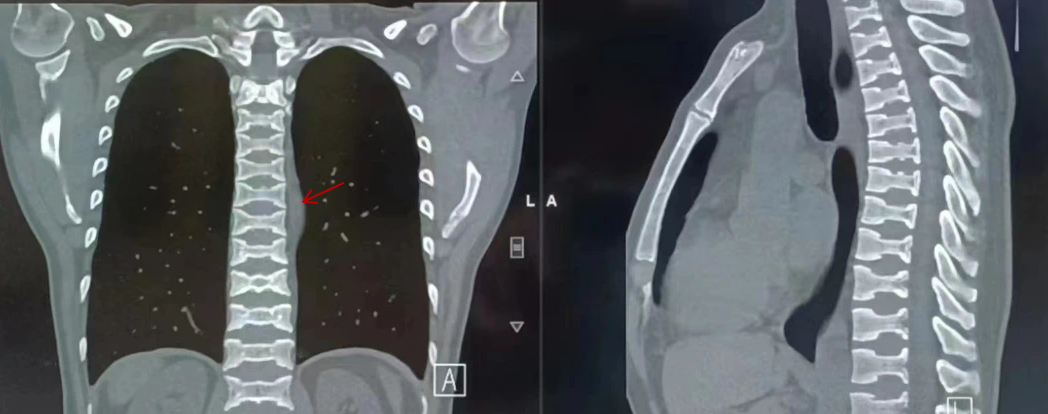

椎体: 椎体内骨小梁增粗,相对稀疏,呈“栅栏样”“改变。

肝、脾: 前期肿大、中期含铁血黄素沉积、后期肝硬化、脾亢。

骶骨前: 类圆性、不规则肿块,较大肿块常存在脂肪成分。

其它少见、罕见部位: 肾脏、颅内、睾丸旁、心包、小肠、肾上腺、甲状腺、肺、泪腺、皮肤等均有文献报道。

CT平扫:多表现为脊柱旁沟内单发或多发椭圆形或丘形、密度均匀的软组织肿块,以宽基底附于椎旁、后肋旁,病变内坏死囊变及钙化少见,可含有脂肪组织。

增强扫描: 造血活跃期多数表现为中度-明显强化,缓解期时由于发生脂肪变性无明显强化。

多见于中、下胸椎旁(T7~10水平)侵蚀到脊柱、肋骨时,常表现肋骨明显梭形膨大,髓腔增宽,皮质变薄,髓腔内骨小梁增粗,形成栅栏样改变。

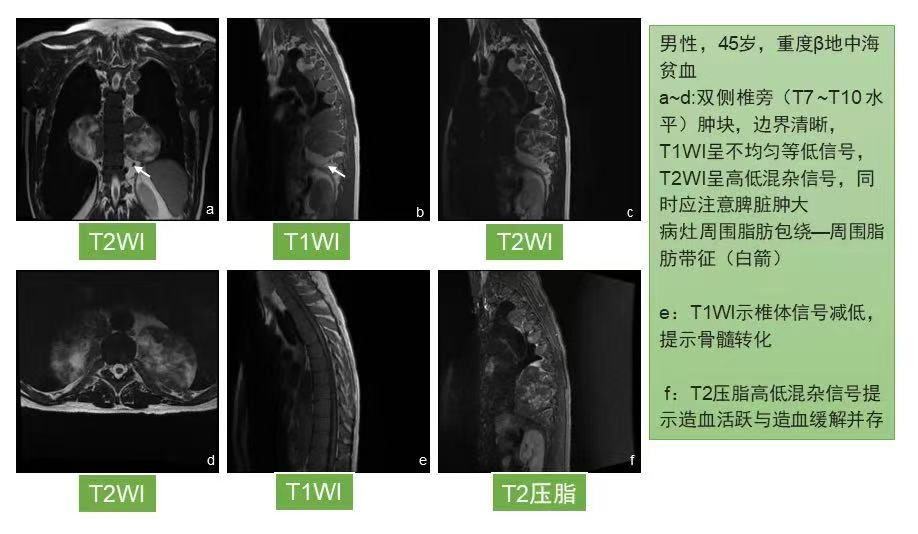

MRI信号取决于造血细胞的活跃程度。

造血活跃期: 血管丰富,T1WI中度信号,T2WI高信号,增强明显强化。

造血缓解期: 含铁血黄素沉积,T1WI及T2WI均为低信号,增强轻度强化; 脂肪变性,T1WI及T2WI均为高信号,增强无强化。

病灶周围有时可见脂肪组织包绕: 周围脂肪带征。

注意:较大肿块可能表现病灶内的异质性,在同一肿块中,既有活跃的造血区,也有衰竭的造血区。此时密度或信号不均匀,增强轻度或无强化

五、病例展示

病例1椎管内骶前区髓外造血(地中海贫血)

病例2.脊椎旁髓外造血(镰状细胞贫血)

病例3. 肾周髓外造血

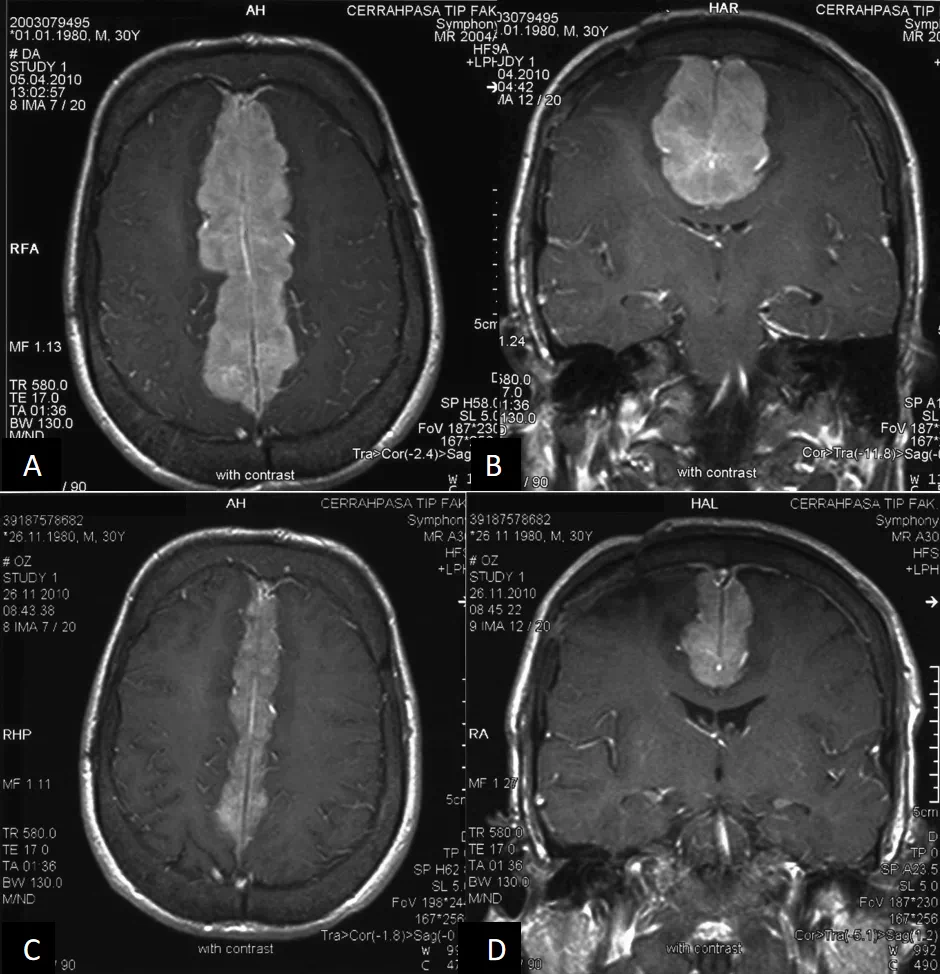

病例4.颅内髓外造血

男,30岁,地中海贫血。A-B.治疗前,大脑半球间裂髓外造血肿块,约4cmx5cmx11.5cm。C-D.接受羟基脲(HU)和输血治疗6个月后,观察到髓外造血肿块明显消退。

六、鉴别诊断

1.神经源性肿瘤:为后纵膈最常见的肿瘤,多为单侧单发肿块,容易出现囊变、坏死,通常有椎间孔扩大,邻近骨质多为压迫性吸收,典型表现为哑铃状跨椎管内外生长的肿块,并且没有慢性贫血及特异性骨小梁增粗、骨端膨大改变。

2.髓脂瘤:以单侧孤立性肿块居多,呈瘤样,有假包膜,以脂肪成分为主,内含成熟的骨髓成分伴少量造血组织,可见钙化。

3.纵膈淋巴瘤:临床有长期不规则发热,好发于中纵膈,病灶多呈分叶状且相互融合,密度均匀软组织肿块,包绕血管生长,常合并全身多发肿大淋巴结。无慢性贫血及特异性骨改变。

4.胸膜间皮瘤:多有石棉接触史,无慢性贫血。胸膜不均匀增厚伴软组织结节,常合胸腔积液。

5.椎旁脓肿:又称冷脓肿或寒性脓肿,椎体结核干酪样坏死物质流出至椎体两旁的软组织内,形成肿块。儿童胸椎多见,成人好发于腰椎,常累及相邻2-3个椎体,最常见结核破坏椎体,单纯附件少见。临床常继发于肺结核,可以有营养不良性贫血,但骨质破坏较髓外造血明显。

六、小结

EMH通常发生于血液病特别是贫血性疾病患者,为其他目的进行成像时的偶然发现。没有明显临床症状,肿块较大时引起相应压迫症状·病变多为多发,中下段椎旁(T7-10)多见。两侧脊柱旁类圆形软组织肿块影,边界清楚,节段性分布。EMH通常血管丰富,活检发生出血的可能性很高。因此,在脊髓等重要结构附近进行活检须谨慎。

类型:原创

病例ID:ZYLM000008328

校对:李文文

阅读:2185

文章已于2025-07-18修改