男,30岁

头部CT体检发现斜坡低密度灶

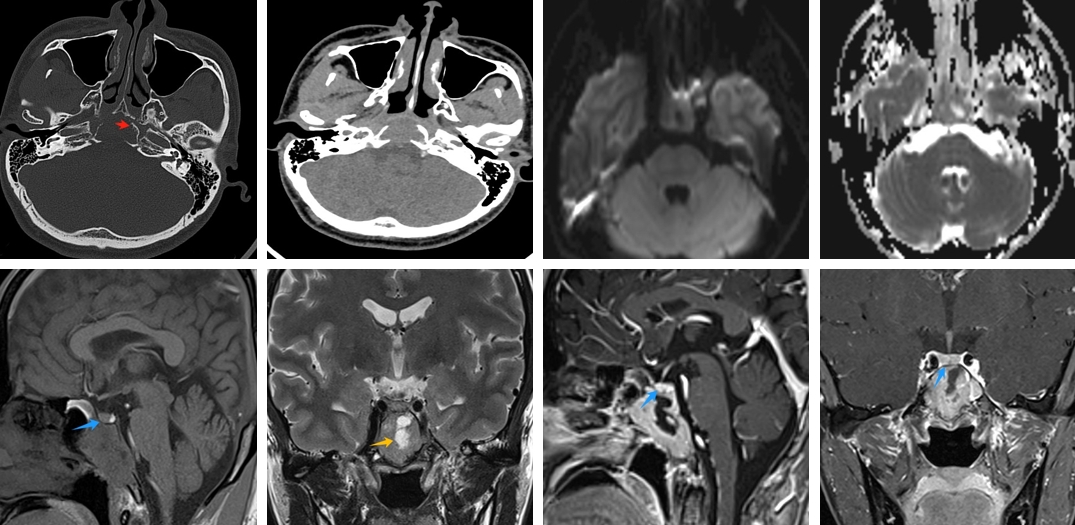

CT:斜坡可见溶骨性膨胀性骨质破坏,未见明显硬化边,内部密度均匀,未见钙化骨化影。

MR:斜坡局灶性膨胀性改变,T1WI呈低信号,T2WI呈等稍低信号,内见斑片状高信号,DWI呈稍高信号,ADC等信号,增强呈明显强化,与垂体分界清。

斜坡肿物,镜下见骨巨细胞瘤。

骨巨细胞瘤(GCT)又称破骨细胞瘤,其来源于骨内成骨的间充质组织,主要由单核基质细胞和多核巨细胞构成。GCT好发于四肢长骨,最多见于股骨远端端、胫骨近端,其次为桡骨远端、骶骨等,颅骨骨巨细胞瘤比较罕见,发生在蝶骨、颅中窝常见,其次是颞骨的乳突部。20~40岁为好发年龄,男女之比为1.2:1。颅骨骨巨细胞瘤最常见的首发症状为头痛,其次为颅神经受损症状。颅神经受损症状与骨巨细胞瘤生长的部位有密切的关系。蝶鞍区的骨巨细胞瘤向两侧可侵犯海绵窦、压迫海绵窦内的Ⅱ-Ⅵ 颅神经,造成眼球活动障碍和面部感觉障碍;向上可侵犯垂体,导致垂体功能减退;向下可侵犯蝶窦,甚至鼻腔,导致嗅觉障碍和鼻塞。因此,蝶骨骨巨细胞瘤临床上表现为眼球运动障碍、头痛、视力障碍、垂体功能异常、面部感觉障碍、鼻塞和嗅觉障碍等。

影像学表现:

CT表现:可清楚显示骨性包壳,骨壳内面凹凸不平,肿瘤内并无真正的骨性间隔,说明平片上的分房征象实际上是肿瘤内骨嵴的投影。肿瘤内密度不均,可见低密度的坏死区,有时可见液-液平面。肿瘤与松质骨的交界多清楚,但无骨质增生硬化,内部无钙化,外周无骨膜反应。对侵袭性较强的肿瘤,CT也能显示其相应的特征,对诊断有很大帮助。

MRI表现:肿瘤在MRI图像上表现为边界清楚的软组织信号肿块,T1WI呈均匀的低或中等信号,高信号区则提示亚急性、慢性出血;T2WI信号不均匀,呈混杂信号,瘤组织信号较高,陈旧出血呈高信号,而含铁血黄素沉积呈低信号;肿瘤内通常可见小囊变,称为“亮斑征”,具有一定特征性;有时可出现液-液平面。肿瘤边缘低信号无硬化环。增强扫描可见不同程度强化。

鉴别诊断:脊索瘤、侵袭性垂体瘤、浆细胞瘤、软骨肉瘤。

类型:原创

病例ID:ZYLM000008304

校对:杨卢粉

阅读:450

文章已于2025-07-07修改