患者:男,77岁

主诉:间断腹痛1周余。

现病史:患者于1周前无明显诱因出现腹痛症状,自觉腹痛与饮食及排便无相关性,无粘液脓血便,无黑便,伴有腹胀,伴有反酸、烧心,无恶心呕吐,无肩背部放射痛,无呕血,于某医院行胃镜检查:胃体粘膜下隆起,慢性胃炎。现为系统诊疗而来我科,门诊以“腹痛”收入院。

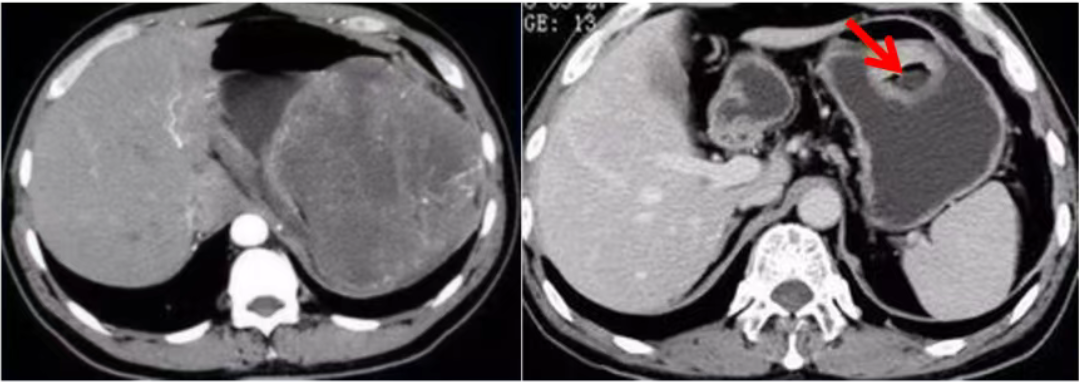

影像所见:

胃体外下方局部见不规则软组织团块影,其内密度不均,近胃壁侧局部见少量气体密度影,病灶局部与胃壁分界不清,最大截面大小约5.6cm×4.9cm,平扫CT值约27HU,增强扫描呈不均匀强化,其内见迂曲的血管影,动脉期CT值约55HU,门脉期CT约82HU。(余略)

影像诊断:

胃体外下方局部占位性病变,与胃壁关系密切,恶性肿瘤可能性大,请结合临床。

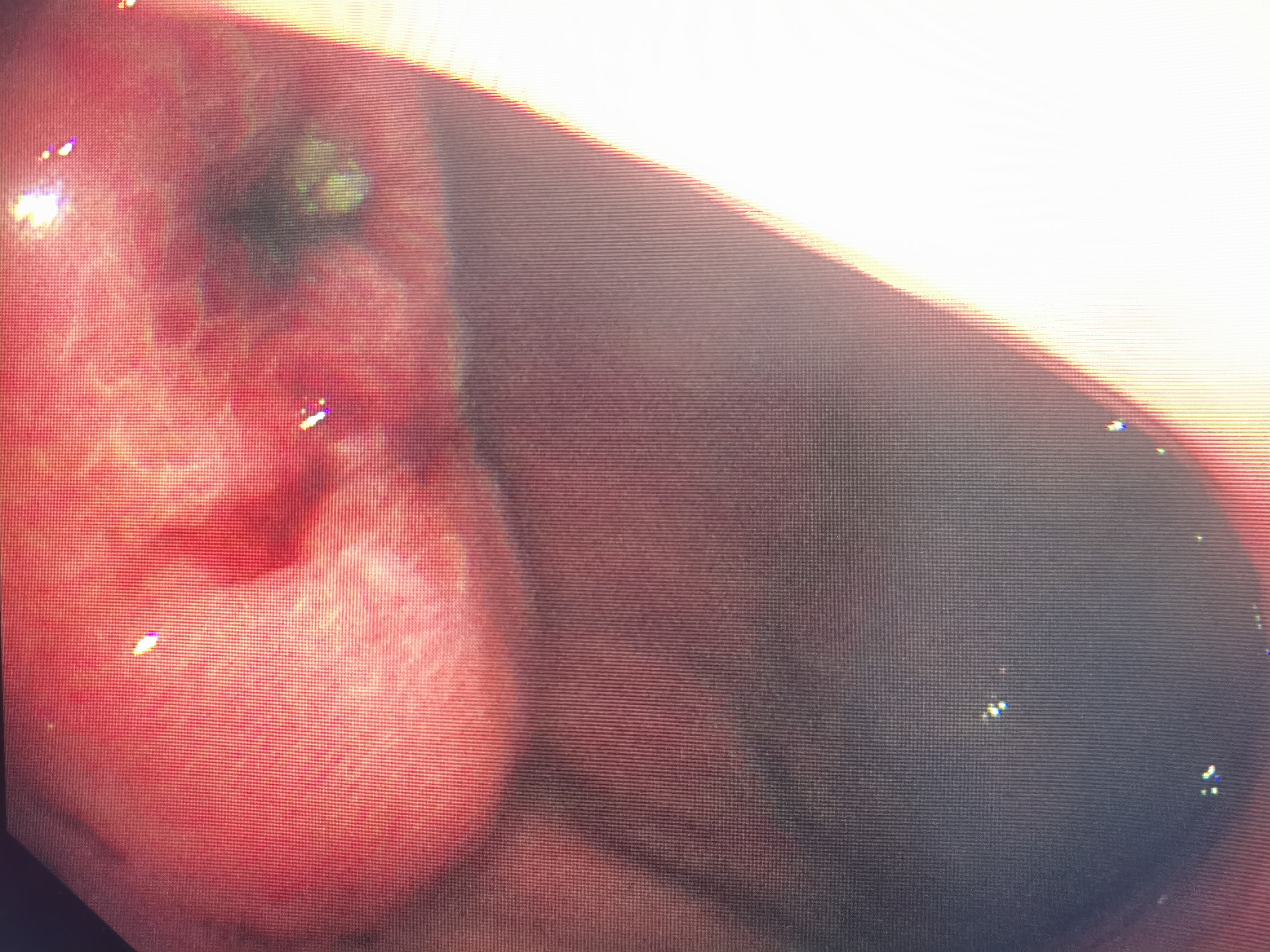

内镜:

胃肠间质瘤

胃间质瘤(gastric stromal tumor, GST)

一、背景

1、胃肠间质瘤(GIST):分布——胃(60-70%),小肠(20-30%),结直肠(10%),食管(<5%),胃肠道外腹腔内网膜、肠系膜、腹膜后(3-4%)。GIST包括良性、交界性、恶性,其中胃间质瘤以良性和交界性多见(较少侵袭邻近组织),小肠以恶性多见。

2、胃间质瘤:起源于胃黏膜下间质细胞,为不成熟梭形细胞或上皮样细胞过度增殖形成,是消化道最常见的间叶源性肿瘤。好发于40-60岁中老年人,男性多于女性。高危GIST患者术后易发生复发转移。

3、最常见症状为腹胀和黑便,早期无明显症状,常因肿瘤出现坏死,溃破、出血或者肿块压迫出现疼痛或者消化道梗阻时发现;极少情况下,可发生于Carney三联征(副神经节瘤、胃肠道间质瘤、肺软骨瘤共存),此类绝大多数源于胃窦及胃体。

二、指南要点(胃肠间质瘤)

1、影像学检查目的:检出定位、诊断和鉴别诊断、危险度评估、靶向治疗疗效评价。

2、CT是GIST首选的影像检查方法,多平面重组可提高GIST起源及分型判定的准确性,客观反映肿瘤与周围脏器的关系。

3、MRI作为CT增强扫描禁忌或怀疑肝转移时进一步检查的手段。直肠GIST推荐MRI作为首选检查方法。

4、影像学测量肿瘤大小可作为简单的危险度评价标准,一般胃部以5cm为界,小肠以3cm为界。此外,肿瘤黏膜面溃疡、内部坏死、形状不规则、边缘模糊浸润、供血/引流血管扩张、邻近脏器侵犯常提示为高危险度影像征象。

三、影像表现

1、多发生于胃体部,其次是胃底部,胃窦部最少;大多数肿块边缘清晰光整,呈软组织密度,恶性程度大者,边缘模糊,其内可见出血、坏死、囊变;一般呈圆形或类圆形,少数呈不规则或分叶状。

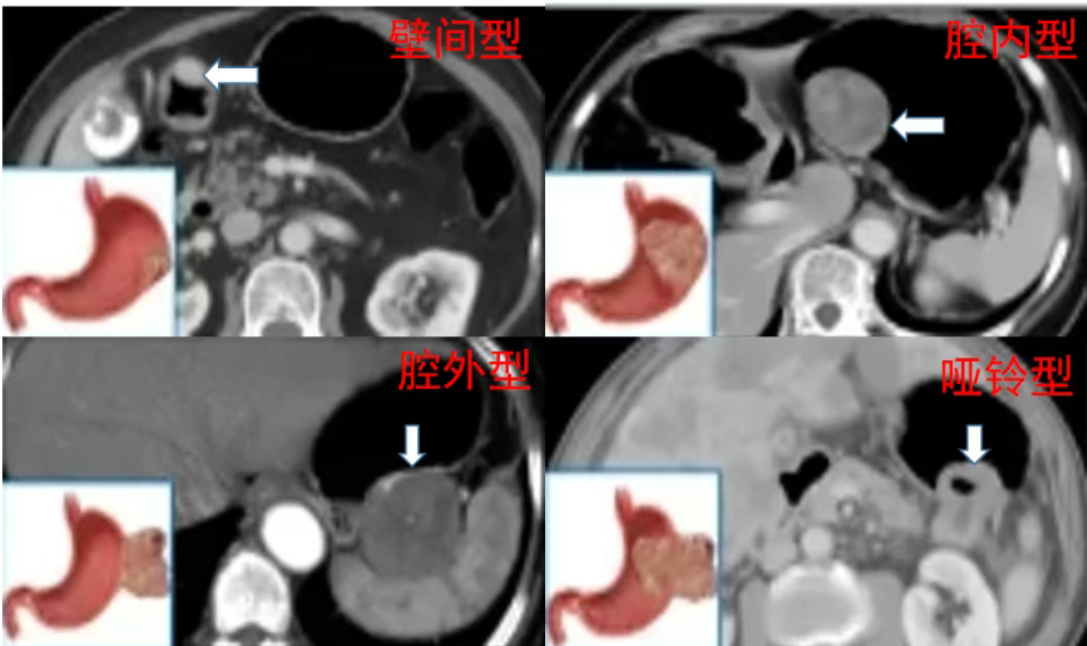

2、肿瘤生长方式:壁间型、腔内型、腔外型、哑铃型

3、强化特点:较小病灶显示在胃壁上呈膨胀性改变,增强呈中度或明显均匀强化;较大病灶因中心坏死囊变,增强后呈斑片不均强化、门静脉期延迟强化,部分在动脉期肿瘤周边可见血管影,呈抱球样改变,以恶性多见;当肿瘤坏死穿破表面,肿块内可见气液平。

4、胃黏膜表现:多较完整,增强后病变表面胃黏膜呈线样强化;黏膜多推压平展,易缺血坏死中断并溃疡形成,但溃疡周围胃黏膜可正常。

5、MRI:与肌肉信号相似,T1WI低信号,T2WI呈高信号,若有出血、囊变、钙化,则表现混杂信号;DWI呈高信号;增强扫描较明显均匀或不均匀强化,坏死、液化区无强化。

类型:整理

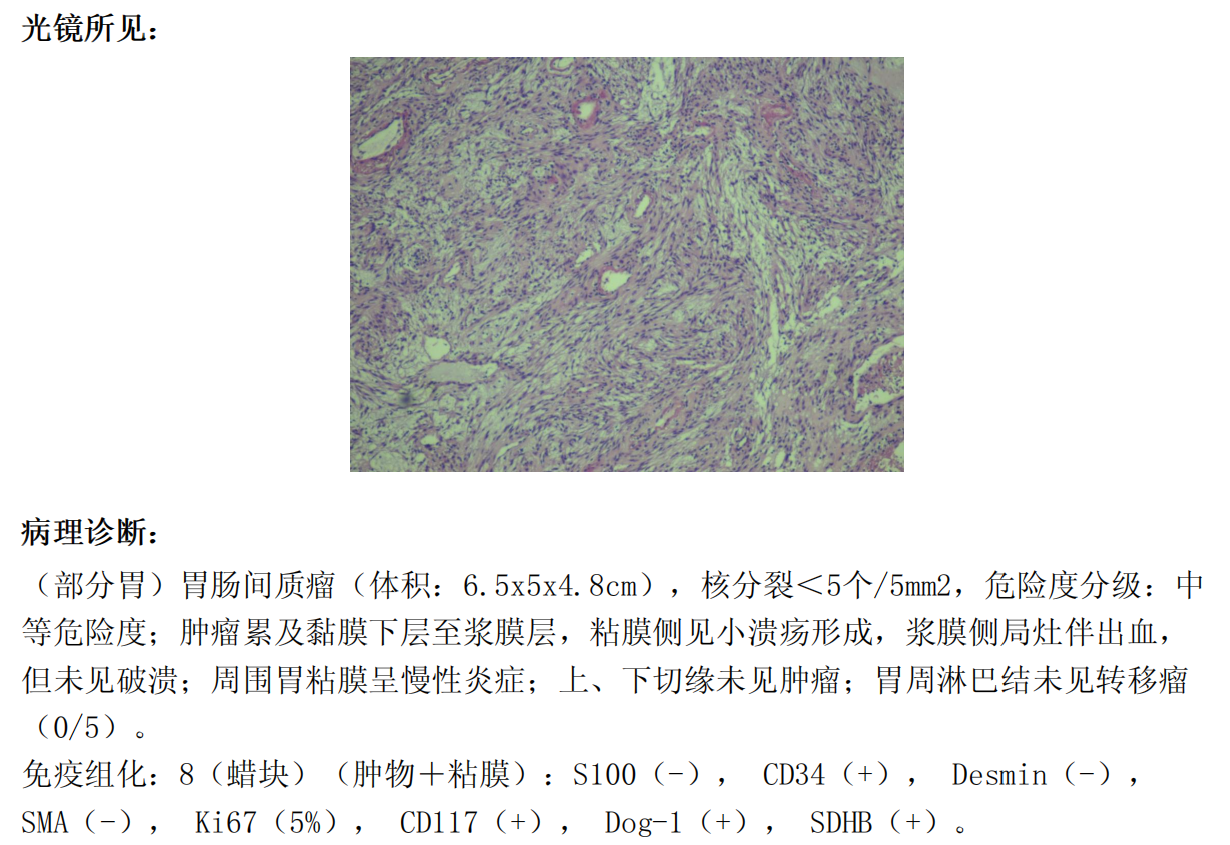

病例ID:ZYLM000008292

校对:杨卢粉

阅读:1123

文章已于2025-07-06修改