患者,女,73岁,因“腹痛伴肛门停止排气排便半天”入院。

现病史:患者于入院前半天前无明显诱因出现腹部疼痛,为持续性胀痛,伴恶心、呕吐(呕吐物为胃内容物)。

既往史:梅毒病史,糖尿病史3年,药物控制可;高血压病史10年,药物控制可。

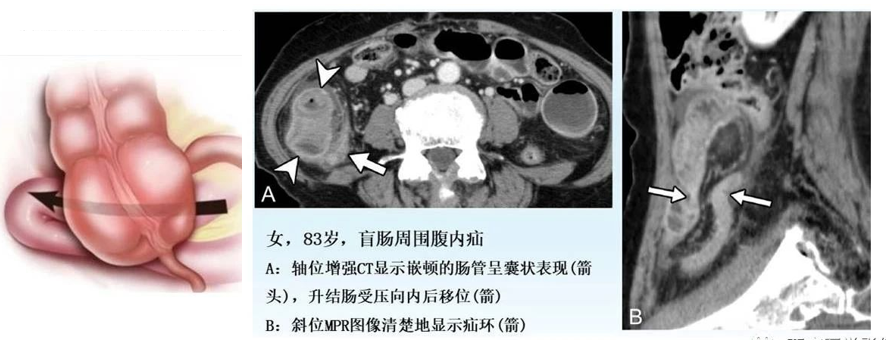

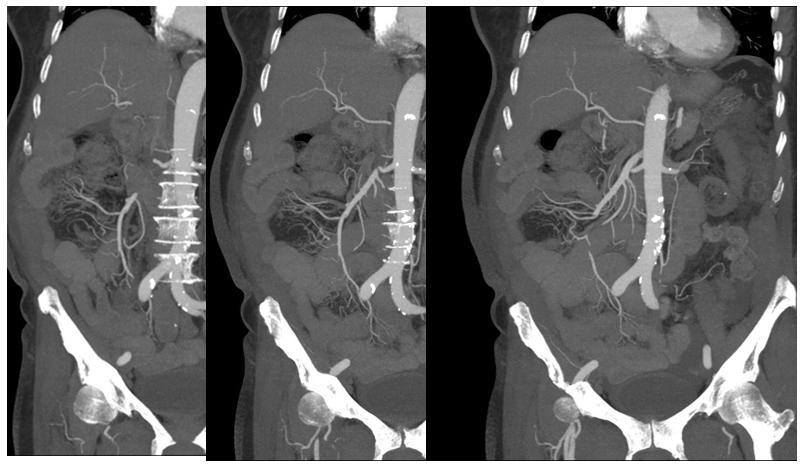

右侧腹部升结肠外侧与腹壁之间见异常聚拢小肠影,肠管轻度扩张,横径约26mm,肠壁不均匀增厚,密度稍高,增强扫描部分肠管强化程度减低,呈分层状改变,小肠系膜向病变处纠集,密度浑浊,病变处可见两处相互靠拢移行段,临近侧腹壁膨隆。结肠内可见多发气粪混杂密度影,相应肠腔轻度扩张,肠壁无增厚。胃未充盈,壁显示不清;肝脏外缘、两侧结肠旁沟、盆腔内可见中等量积液影。脐周皮下脂肪层内可见疝囊影,临近大网膜疝入。

肝实质内未见明显异常密度影。肝内胆管、肝管未见扩张。胆囊未见。胆总管

未见扩张。脾脏大小形态正常,实质内未见异常密度影。胰尾部见索条影渗出影,

左侧肾前筋膜增厚,胰管未见扩张。胰周脂肪间隙存在。双侧肾脏实质内见多发类圆形低密度影,部分突出于轮廓外,增强扫描无强化,较大者直径约15mm。双侧肾盂及输尿管未见扩张。膀胱充盈可,壁光整,腔内未见明显异常密度影。子宫实质内见弥漫钙化灶;左侧附件区见类圆形囊性低密度影,边缘尚清楚,大小约30×17mm,与周围水样密度分界不清。

影像诊断:1、右侧腹部局限性小肠梗阻,考虑结肠旁沟腹内疝绞窄可能。 2、腹盆腔中等量积液。 3、胆囊未见,请结合病史。 4、双肾囊肿,必要时建议增强扫描。 5、左侧附件区囊肿。 6、腹壁疝。

手术所见:大网膜与肠系膜根部粘连,形成腹内疝,距回盲部约50CM回肠疝人其内,疝入肠管长约20CM,肠壁充血水肿,肠蠕动尚可。

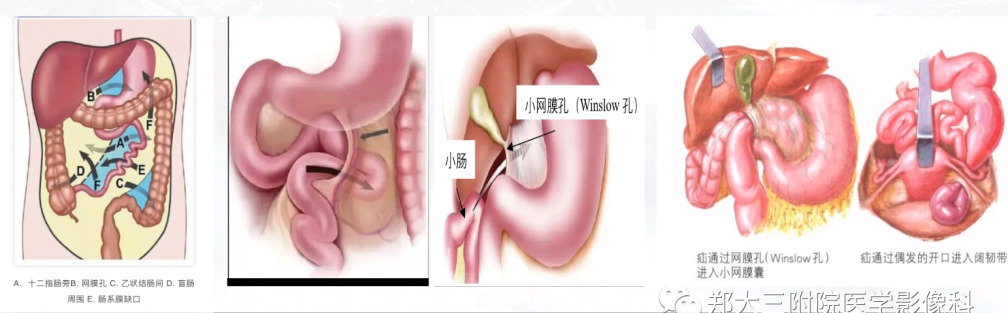

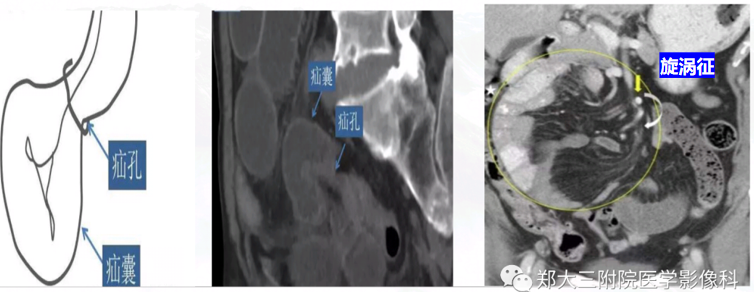

腹内疝是指腹腔内脏器或组织通过腹膜或肠系膜的正常或者异常孔道、裂隙离开原有位置进入腹腔内的某一解剖间隙。最常见的发病部位在胃和肠道部位,临床上腹内疝较为少见,一般腹内疝容易引起胃肠道梗阻,导致肠道供血异常发生严重肠坏死症状,不及时进行治疗容易危及生命。腹内疝很难通过临床表现确诊,往往是患者出现明显的腹痛、腹胀、恶心、呕吐、肛门停止排气排便等肠阻表现时行腹部增强CT、腹部核磁等检查可能会发现一些征兆,往往需要急诊行手术治疗,手术过程中会发现腹内疝情况。

一、根据发生位置:十二指肠旁疝(53%);盲肠周围疝(13%);网膜空疝/Winslow孔疝(8%);肠系膜疝(8%);乙状结肠周围疝(6%);吻合口后方疝(5%)。

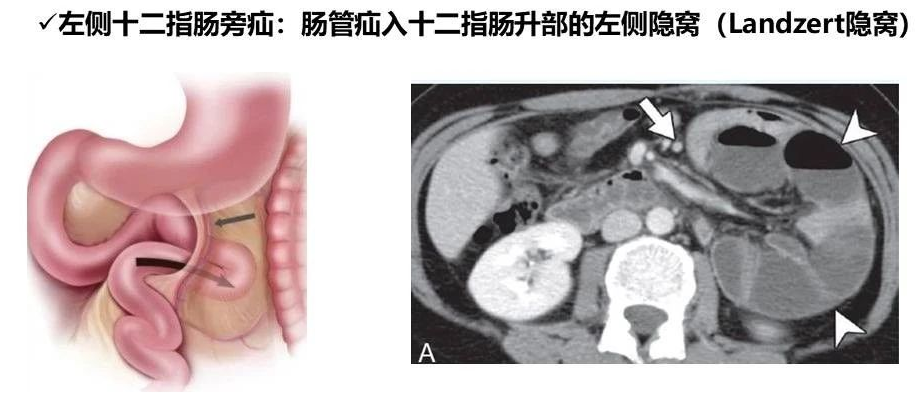

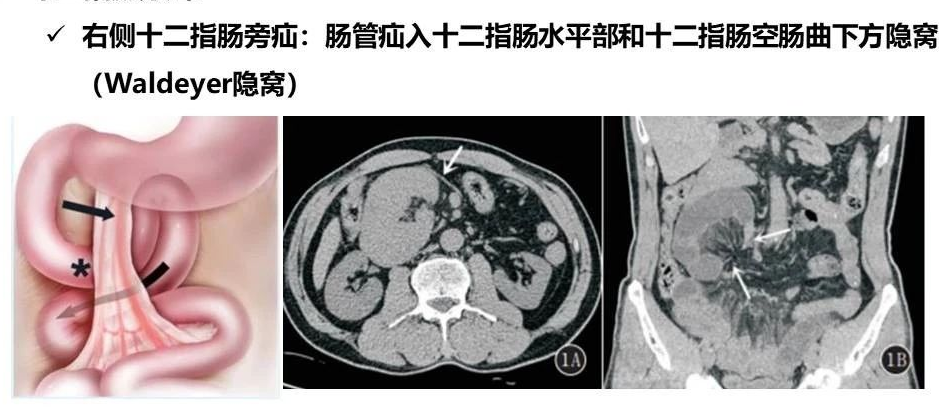

1、十二指肠旁疝最常见的先天性腹内疝类型(53%),有疝囊。分为左侧和右侧两种,比例约3:1;

2、盲肠周围疝:

✔盲肠周围疝:是指肠管疝入盲肠周围隐窝

二、临床表现:

轻症患者可无症状或有间断性腹部不适,疾病进展时多以腹痛为首发或主要临床表现,并可伴有腹胀、恶心、停止排气排便等。

严重者可有肠梗阻、肠壁坏死及肠穿孔等。可伴腹膜炎及血性腹水。

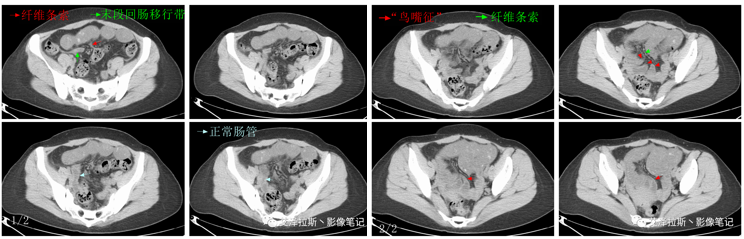

三、腹内疝诊断要点

发现肠袢→识别疝环→分析周围结构和重要血管移位

四、鉴别诊断:

1、肠扭转:肠管及肠系膜呈“漩涡状”扭转移位,形成闭袢肠管,但是扭转的肠管未疝入腹膜或肠系膜间隙旋转部位多位于系膜根部。

2、粘连性肠梗阻:

①多与创伤及术后炎性粘连相关。

②粘连点位置不固定,不一定局限于肠管系膜侧,所涉肠管可向各个方向牵拉、移位,未疝入腹膜或肠系膜间隙,肠系膜走行基本正常。

类型:原创

病例ID:ZYLM000008264

校对:陆喜红

阅读:914

文章已于2025-07-12修改