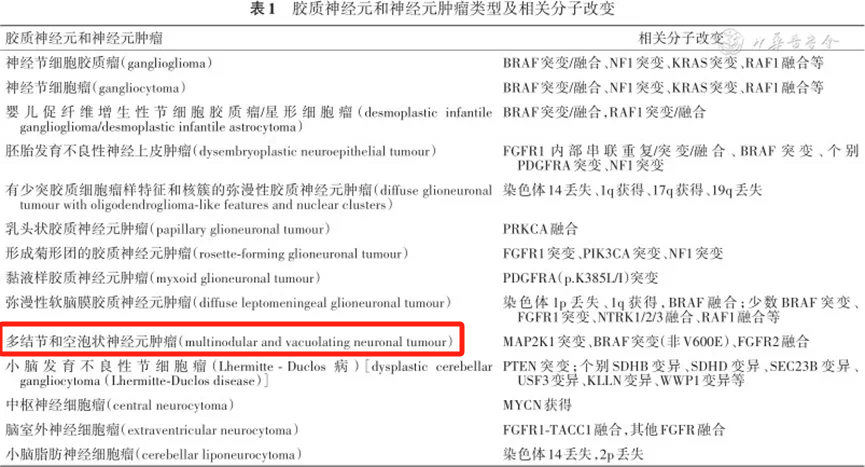

患者:男,11岁。

四肢抽搐,癫痫发作。

影像所见:

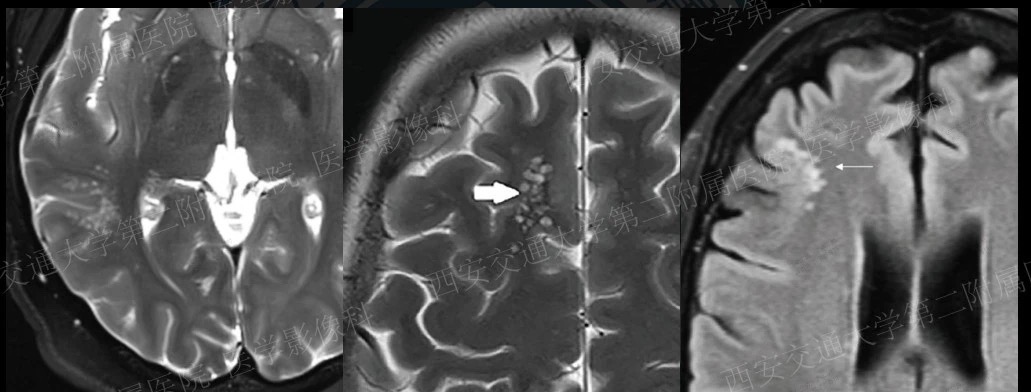

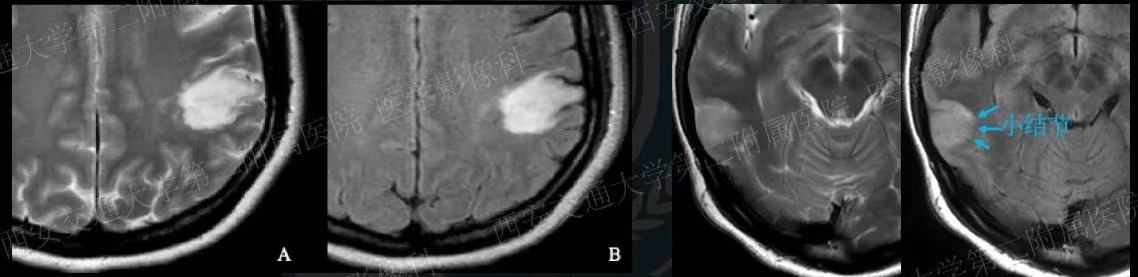

头颅大小形态正常,右侧额叶皮层下多发结节,T1WI呈低信

号,T2WI呈高信号,FLAIR呈低信号,周围呈稍高信号;脑室系统正常,中线结构居中。垂体、视交叉及听神经干未见明显异常。鼻咽顶后壁增厚。双侧中耳乳突黏膜增厚。双侧上颌窦内可见类圆形长T2信号,较大者位于左侧,大小约16mmX15mm。双侧筛窦黏膜增厚。

影像诊断:

1.右侧额叶皮层下异常信号,考虑低级别胶质瘤或低级别混合胶质神经元肿瘤,多结节和空泡状神经元肿瘤(MVNT)可能,建议随诊复查。

2.腺样体肥大。

3.双侧上颌窦囊肿,双侧筛窦炎。

4.双侧中耳乳突炎;请结合临床分析随诊。

临床诊断:多结节和空泡状神经元肿瘤(MVNT)

多结节和空泡样神经元肿瘤(Multinodular and vacuolating neuronal tumor, MVNT)于2013年首次被报道,并报道了10例病例证实的病例,是一种与癫痫相关的良性病变,具有特征性的组织病理学表现。在2021年世界卫生组织中枢神经系统肿瘤分类第5版中被作为一种新增的胶质神经元和神经元肿瘤类型。

临床症状: 常无症状,可表现为癫痫或非局灶性头痛。

发病率: 不明确,通常为偶然发现。

发病年龄: 成人为主,年龄介于8-63岁,平均年龄39岁。

性别: 女性/男性:1.4:1

处理: 无需手术切除及活检证实,直至出现相关临床症状,可考虑外科干预。

影像学复查: 病灶大小和形态通常无变化。

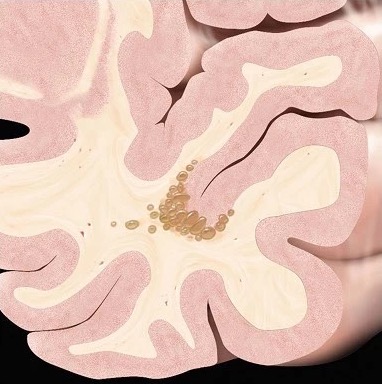

大小和形态: 病变由多个细小分散的、边缘清晰的、圆形或卵圆形结节构成,结节直径在1-5mm之间。病变长径通常介于5-57mm之间,缺乏占位效应。

病灶部位: 病变位于正常皮层的内侧面,常围绕在脑沟周围,主要位于深部皮层下带和邻近的浅表皮层下白质之间,颞叶最好发。

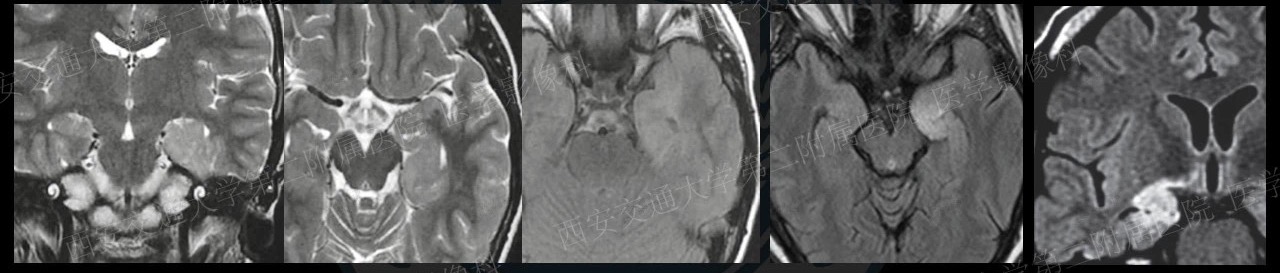

多结节和空泡状神经元肿瘤(MVNT)的典型模式图

影像表现:病灶缺乏瘤周水肿及占位效应,边界清晰,呈多结节样外观,位于深部皮层下带和临近的浅表皮层下白质之间。

CT平扫多为阴性,可表现为灰白质交界区低密度影,无钙化,通常无强化。

MR表现T2WI上呈高信号,T1WI上呈等或低信号,FLAIR上呈高信号,但信号略不均匀,高分辨率T2WI及FLAIR序列上可见“中心低信号点征”(直径大于4mm的结节中更易出现),DWI无明显弥散受限,ADC值不降低,SWI无明显异常,通常无钙化增强无强化或轻微局灶强化。

根据影像学表现可分为3类:

Type A: 皮层下白质内多发簇状的小结节(≥3个),围绕皮层分布,结节边界清楚.

Type B: 皮层下片状影,周围围绕多个边界清楚的小结节.

Type C:皮层下斑片影,周围小结节不清楚或不明确 多发生在颞叶内侧(海马、杏仁核区)

鉴别诊断

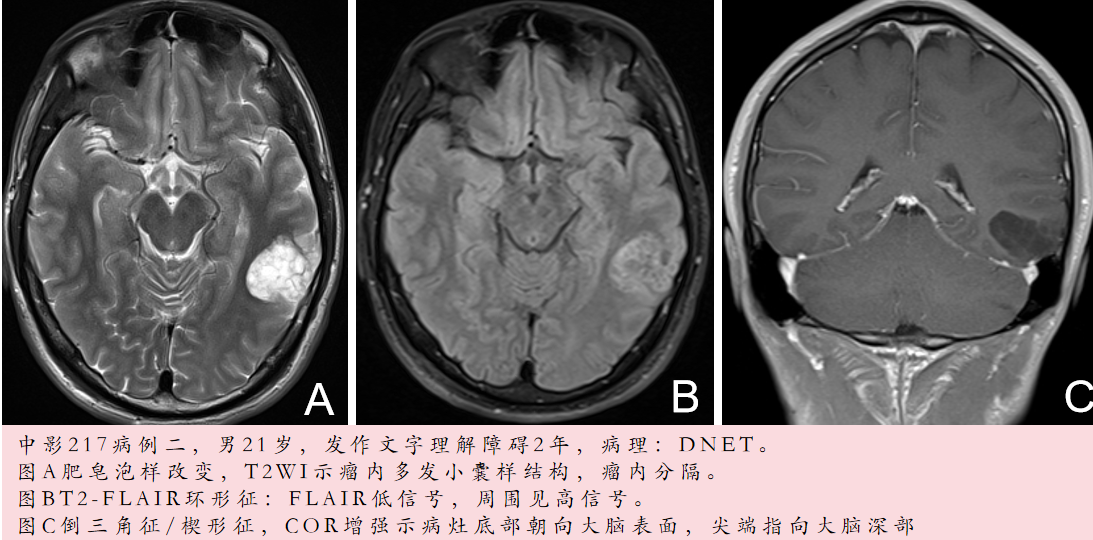

胚胎发育不良性神经上皮肿瘤(DNET),好发于年轻男性(<20岁),临床常表现为长期难治性性癫痫,多发生于颞叶,良性皮质病变,与皮质发育不良相关,边界清楚囊泡状皮质内肿块楔形病变,底部朝向大脑表面,尖端指向大脑深部(“倒三角征/楔形征”),瘤内多发小囊样结构,瘤内分隔(“肥皂泡样改变”);FLAIR中心低信号,周围见环形高信号(“T2-FLAIR环形征”)。一般无强化、无水肿、无占位效应。

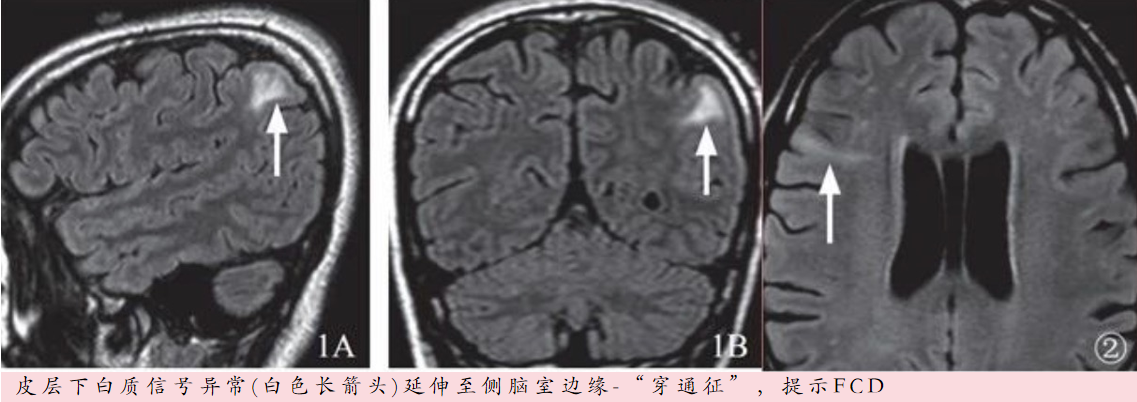

2.局灶性皮质发育不良(FCD),先天发育不良,脑皮质神经元移行障碍或细胞增殖障碍,是颞叶癫痫最常见原因,尤其是儿童,以额叶、颞叶最为多见,累及皮层及皮层下区。MR表现局部皮层增厚,灰白质分界不清,极少钙化,皮层/皮层下T2WI/FLAIR高信号,一般位于深部脑沟,多数没有强化。穿通征(Transmantle征):白质内异常信号从皮质向侧脑室延伸并逐渐变细。

小结

MVNT病灶多位于皮层下灰白质交界处,可突入皮层内带,大脑皮层大部分保留完好,多发生于额颞叶,呈簇状多结节样外观,呈多发结节的聚集灶,无占位效应,增强病灶通常无强化,无钙化。大部分呈一个良性的过程,多年随访通常不会有变化,对没有症状的患者无需进行处理,症状明显者可手术干预。

类型:原创

病例ID:ZYLM000008024

校对:李文文

阅读:1686

文章已于2025-05-22修改