患者:男,57岁。

主诉:近期间断性头痛,右上肢麻木不适。

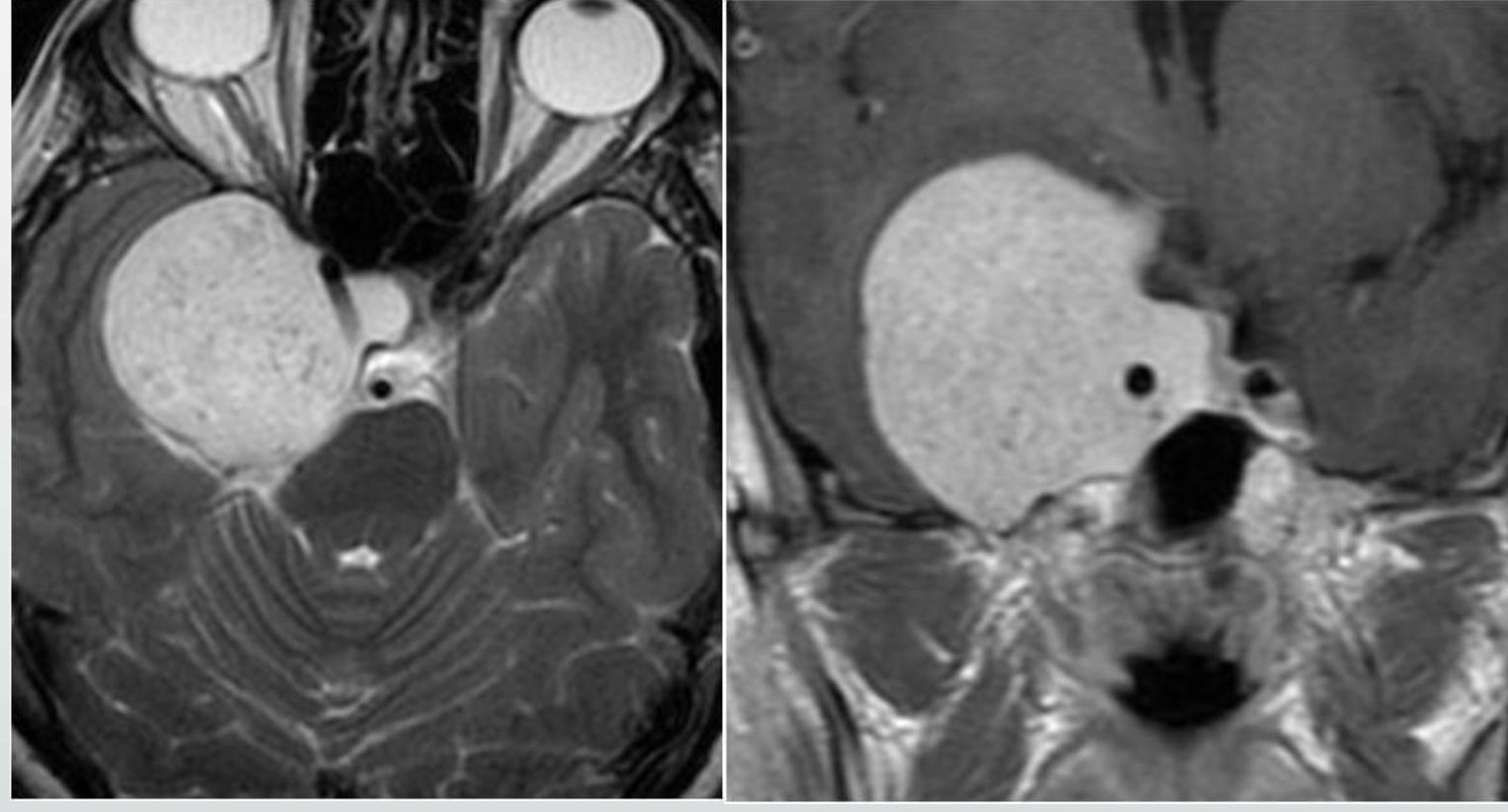

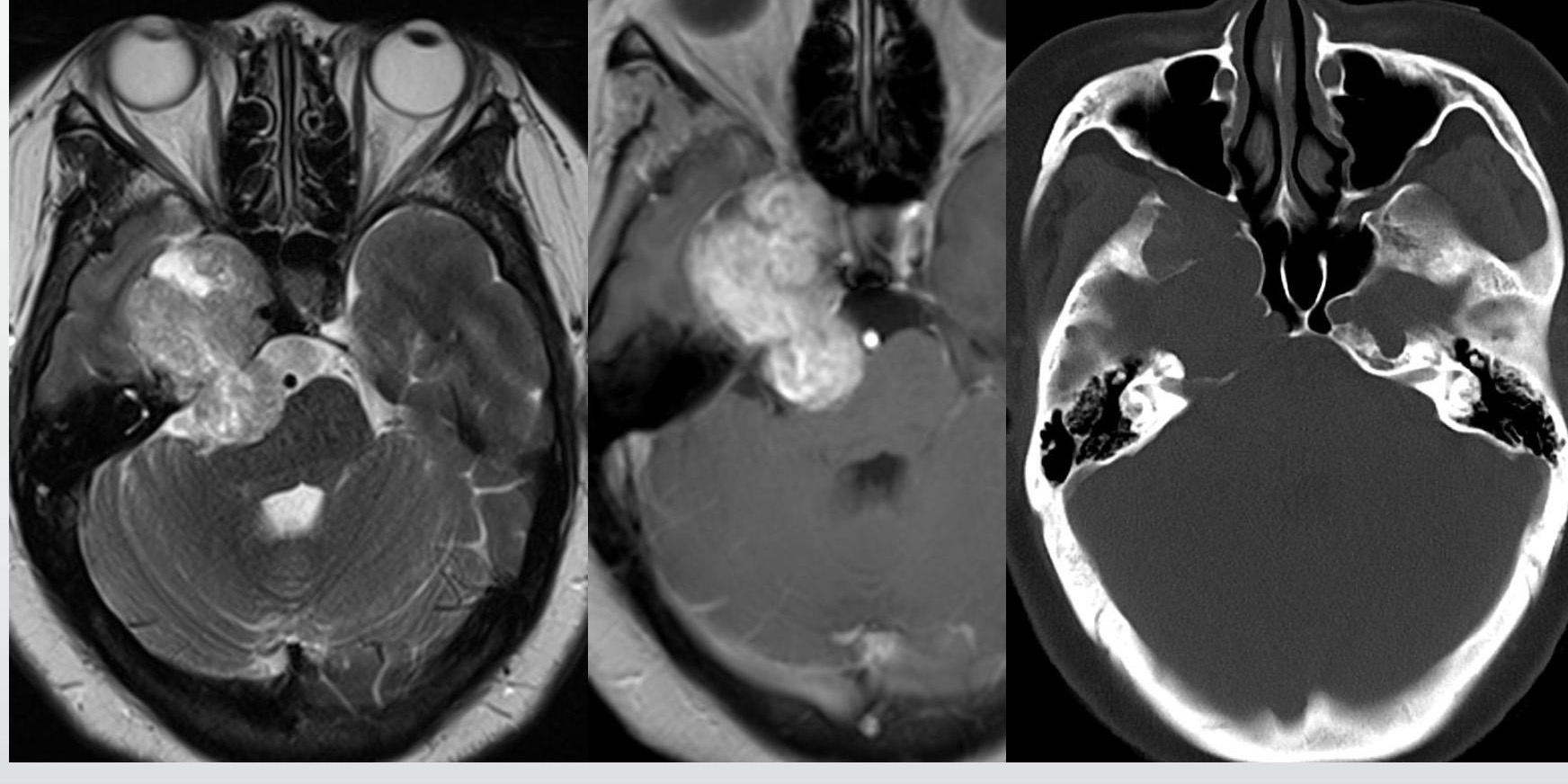

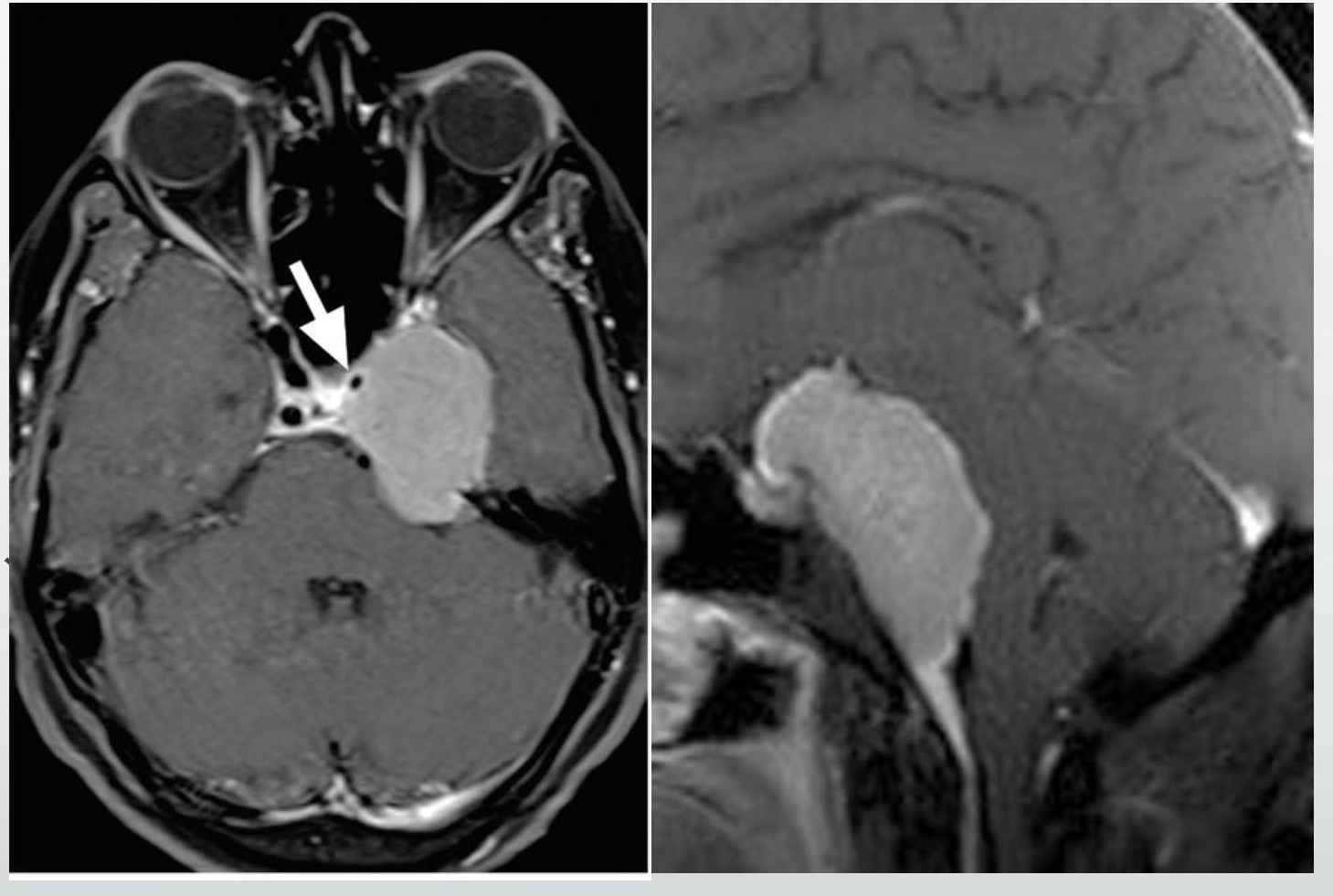

影像所见:右侧鞍旁可见一椭圆形等T1、长T2信号影,边界清,T2flair呈均匀高信号,DWI呈等信号。增强示右侧鞍旁区域(右颈内动脉海绵窦段外侧)见团片状明显不均匀强化影,横截面大小约25x15mm。

右侧鞍旁区域强化灶,考虑海绵状血管瘤,结合临床。

病理诊断:(右侧鞍旁)海绵状血管瘤。

脑海绵状血管瘤(cerebral cavernoma)是一种脑血管先天发育异常性疾病,临床常见。根据发生部位分为脑实质型和硬膜型。硬膜型海绵状血管瘤多见于中年女性,常位于鞍旁、中颅凹底,并与海绵窦、硬脑膜、三叉神经半月节、岩骨嵴等结构紧密相连。硬膜型海绵状血管瘤临床多见的症状为头痛、一侧面部感觉缺失、复视、眼外展障碍和视力下降等。

病理改变: 海绵窦海绵状血管瘤边界清晰,由大小不等、高度扩张的血管团组成,切面呈海绵状或蜂窝状。根据血管瘤表面形态和有无纤维假包膜,可分为三型:

海绵状型(A型): 有完整假包膜,肿瘤表面光滑,触之囊性感,由大量薄壁血窦构成,结缔组织少。

桑椹状型(B型): 假包膜不完整或缺如,肿瘤外观结节状,触之实质感,有良好的血管及结缔组织。

混合型(C型): 兼有以上两型特点。

影像学表现:肿瘤通常位于鞍旁,单发,呈圆形、类圆形或分叶状,边缘清晰,肿瘤外侧缘常可见“黑线包膜”征,为肿瘤膨胀性生长推移海绵窦外硬脑膜导致弧形T2WI低信号影,类似肿瘤包膜。病变多同时累及鞍旁和鞍内,病灶鞍旁部分大,鞍内部分小,形成特征性“横八字”征。由于肿瘤富含血窦结构,CT平扫呈等或稍高密度,通常密度均匀,瘤内少见囊变、钙化。肿瘤实质于MRI T1WI呈等或稍低信号,T2WI明显的高信号、渐进性强化,包绕ICA但不引起管腔狭窄(与脑膜瘤相反),横8字征。

鞍旁海绵状血管瘤主要与以下鞍旁病变作鉴别:

1. 鞍旁神经鞘瘤:以三叉神经鞘瘤常见,肿瘤沿三叉神经走行,跨颅窝生长者呈哑铃状,岩骨尖骨质可见破坏,且其间隙的脂肪信号消失。肿瘤实质于T1WI呈等、稍低信号,T2WI呈等、稍高信号,可见“双相征”。瘤内易出现囊变、坏死。增强扫描呈明显均匀或不均匀性强化。

2. 脑膜瘤:常起源海绵窦侧壁硬脑膜,或邻近斜坡蝶骨嵴、床突的硬脑膜,以外生为主、从海绵窦的外侧壁向外突出(可延伸至Meckel's腔内)、“脑膜尾征”沙粒样钙化、约2/3鞍旁脑膜瘤伴有邻近骨质硬化,包绕并缩窄同侧颈内动脉海绵窦段。肿瘤呈等/稍长T1、T2信号,一般信号均匀,坏死、囊变少见,肿瘤边缘“黑线包膜”少见,可提供鉴别依据。增强扫描呈明显均匀强化,“脑膜尾”征具有特征性。

类型:整理

病例ID:ZYLM000007871

校对:李文文

阅读:438

文章已于2025-05-02修改