女,70岁。

患者8年余前无明显诱因出现咽喉异物感,咽喉痰多,咳嗽咳痰,无咽喉疼痛,无明显吞咽及呼吸困难,无痰中带血,无心悸、胸闷,无发热等不适;1月前患者出现头痛,右侧颈部、耳后不适。

咽部CT平扫:右侧咽旁间隙可见一团块状囊实性密度影,位于茎突前间隙,截面大小约30×25mm,边界清,囊壁见多发点状及弧形钙化,周围结构受压移位。颈部未见肿大淋巴结。

咽部MR平扫及增强:右侧咽旁间隙可见一椭圆形T1WI、T2WI混杂信号影,截面大小约32×22mm,边界清,其内多发囊变,增强扫描呈不均匀强化。

术中所见:探查舌神经、副神经光滑、完整,离断二腹肌,继续向上分离,暴露瘤体组织,予剥离子完整分离一大小约3.5*5.0cm肿瘤,肿瘤包膜光滑,非神经及血管来源,边界清楚。

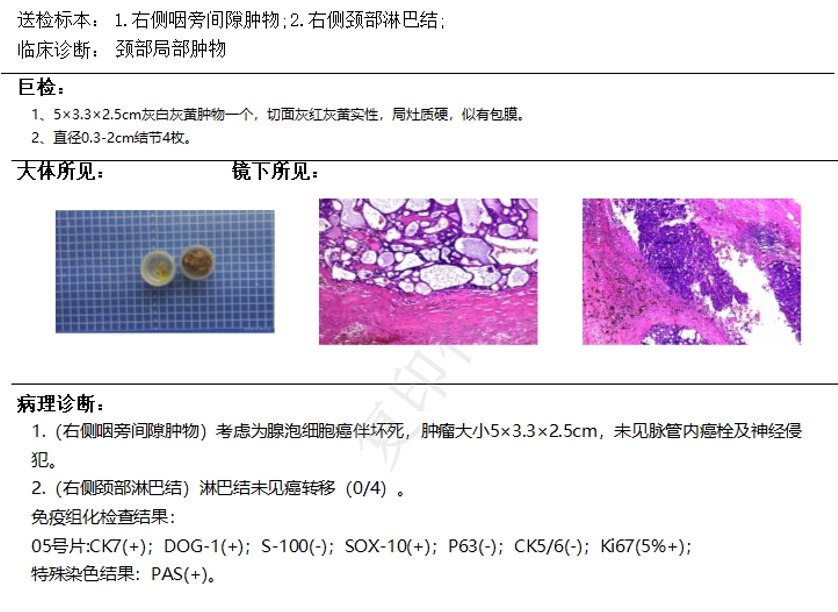

病理诊断:(右侧咽旁间隙)腺泡细胞癌。

涎腺腺泡细胞癌(Acinic cell carcinoma,ACC)是一种少见的涎腺低度恶性肿瘤,约占所有涎腺肿瘤的1~3%,占腮腺恶性肿瘤的1~20%,几乎90%发生于腮腺,以40~60岁中老年人多见,女性相对多见。腮腺ACC是一种向浆液性腺泡细胞分化、镜下良性表现但恶性生物学行为的惰性肿瘤,好发于腮腺浅叶,通常单侧发生,呈结节状或分叶状,常伴有不完整包膜。病史长短不一,多数患者有较长病程。早期表现为耳后无痛性肿块,活动好;当肿瘤发展到一定程度时,可表现出恶性特点,包括肿物固定、边缘不光整、生长迅速、颈部疼痛等,当侵犯皮肤时可引起皮肤溃破出血,侵犯面神经时引起面神经麻痹。

ACC起源于浆液腺泡或闰管细胞,目前认为来源于非特异性“多潜能”储备细胞,故形态多样,由腺泡样细胞、闰管样细胞、空泡细胞、透明细胞及非特异性腺上皮细胞五种细胞构成,常有1~2种细胞成分为主,至少有部分细胞向浆液性腺泡细胞分化,排列呈腺泡状或实性,胞浆嗜碱性,部分细胞核小,胞质内含酶原颗粒。

影像学表现:

CT:腮腺内结节状或分叶状软组织密度肿块,边界清楚或不清,肿瘤包膜完整或不完整,瘤内常见低密度坏死、囊变区,有时可见点状及弧形钙化,增强扫描肿瘤呈轻中度不均匀强化。肿瘤可突破腮腺包膜,侵入咽旁间隙致其移位变形,可浸润周围组织、皮肤,并可伴有颈部淋巴结转移。

MRI:肿瘤呈等T1、混杂长T2信号,瘤内可见不同形态的长T2信号区,其信号特征由病理成分决定,瘤内小囊状长T2信号区代表肿瘤的微囊结构,大片状囊性区域为肿瘤的坏死囊变区,而肿瘤内部或边缘出现裂隙状、弧形长T1短T2信号则代表肿瘤内陈旧性出血或钙化。

鉴别诊断

一、腮腺多形性腺瘤:最常见的腮腺良性肿瘤,中年女性多见,多无症状,常为单侧单发无痛性肿块,活动性好,生长缓慢;肿瘤较大时常可见坏死、囊变及钙化,增强扫描呈“慢进慢出”持续性强化。

二、黏液表皮样癌:多见于中年女性,表现为缓慢增大的肿块,大部分跨越腮腺浅深叶生长,或位于深叶,低分化者生长迅速,边界不清,可伴疼痛,呈浸润性生长,多为形态不规则肿块,密度信号不均,易出血、坏死、囊变,并可侵犯周围血管神经、咽旁肌肉及咽旁间隙,常伴颈部淋巴结转移。

三、腮腺基底细胞腺瘤:中老年女性好发,常表现为耳后腮腺区无痛性肿物,生长缓慢,少数可伴有腮腺疼痛不适,通常位于腮腺浅叶,肿瘤直径通常小于3.0cm,边界清楚,肿瘤易囊变且囊变区较大,血供丰富,增强动脉期、静脉期可见明显强化。

四、Warthin瘤:好发于腮腺后下象限,以50岁以上男性多见,吸烟为诱发因素;常表现为双侧或单侧多发肿块,边缘光滑,瘤内易囊变,增强呈轻中度强化;肿瘤体积即使较大,也较少侵犯周围组织结构。

类型:原创

病例ID:ZYLM000007848

校对:李文文

阅读:433

文章已于2025-05-12修改