患者:男,66岁。

主诉: 头痛发热6天。

现病史: 患者6天前无明显诱因出现持续性头痛,以额顶部为主,为隐痛、刺痛,程度轻-中度,伴食欲稍欠佳,无鼻塞、咽痛、咳嗽、咳痰、腹痛、腹泻、腰痛、关节痛、皮疹、呕吐、畏声、畏光、视物模糊、视野缺损、肢体运动障碍、抽搐、意识障碍等。次日就诊于社区医院,予输液治疗(具体不详)。输液2天后,头痛稍有减轻,食欲基本恢复正常,但出现发热,多在每日下午出现,多为低热,体温最高38.5℃,继续在社区输液至昨日。自觉症状改善不明显,头痛仍持续存在,间断仍有发热。今为进一步诊治来我院,以“头痛发热待查:中枢神经系统感染?”收入我科。患病后精神状态正常;饮食正常;睡眠正常;小便正常;大便正常;体力正常。

既往史: 平素健康情况一般。有高血压病史2年,平素口服非洛地平缓释片降压,血压控制不详。有脑卒中病史,表现为偏瘫,经治疗后未遗留后遗症。有泌尿系结石病史。否认糖尿病、冠心病、肝炎、结核等病史。

病案讨论

MR平扫示:右侧顶枕叶脑回肿胀,T2-FLAIR左侧枕顶叶脑沟内高信号。双侧基底节区可见斑点状长T1长T2信号,FLAIR呈低信号。双侧额叶、双侧侧脑室周围可见多发斑点状、斑片状稍长T2信号,FLAIR呈高信号。脑室系统不大,脑沟未见明显增宽,中线结构居中。

影像学诊断:右侧顶枕叶形态及信号异常及左侧枕顶叶脑沟异常信号,建议结合病史或增强。双侧额叶、双侧侧脑室周围缺血性白质改变。双侧基底节区腔隙灶。

MR增强示:双侧小脑半球区域见多发斑点状明显强化,右侧局部呈结节样改变,长约5mm;双侧枕顶叶区域可见脑回样强化,以右侧为著;脑室系统不大,脑沟裂不宽;脑中线居中。

影像学诊断:双侧大脑、小脑半球上述强化改变,考虑感染性病变可能,建议结合临床并复查除外合并其它。

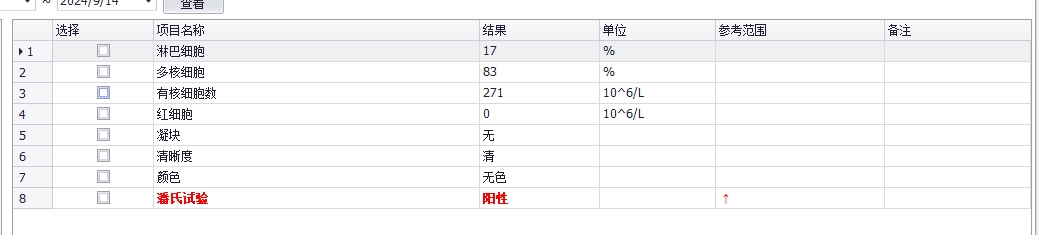

实验室检查:

临床诊断: 中枢神经系统隐球菌感染。

中枢神经系统隐球菌感染属于条件致病菌,主要存在于鸽子及其他禽类粪便中或被禽类粪便污染的土壤中。在免疫抑制患者中,隐球菌感染的发病率约为5%-10%,在 AIDS患者中,隐球菌的感染率可以高达30%;而在免疫功能正常的人群中,隐球菌感染率虽然仅为十万分之一左右,但目前亦呈逐年升高趋势。

临床表现各异,包括发热、渐进性头痛、精神和神经症状(精神错乱、易激动、定向力障碍、行为改变、嗜睡等)。随着病情进一步进展可能出现脑神经麻痹(听觉、视觉障碍)和视乳头水肿,甚至出现运动、感觉障碍、小脑功能障碍、癫痫发作和痴呆。

脑脊液墨汁染色发现隐球菌生长可确诊本病,但敏感度不高。血液和(或)脑脊液乳胶凝集试验检测隐球菌荚膜多糖抗原,是一项敏感性较高的方法,但在免疫性疾病患者中可能呈假阳性结果。

神经影像学检查在本病诊断中发挥重要作用,但其表现多样,主要包括 VR 间隙扩大、胶状假性囊肿、脑膜强化、脑积水、肉芽肿、脑萎缩、血管炎等,基底节区和脑膜是最常见的受累部位。免疫功能不全患者因免疫抑制以及没有免疫活性的多糖荚膜,故假性囊肿,肉芽肿或脑膜强化相对少见。下面通过典型病例呈现,我们一起来学习下颅内隐球菌感染的影像学特点吧。

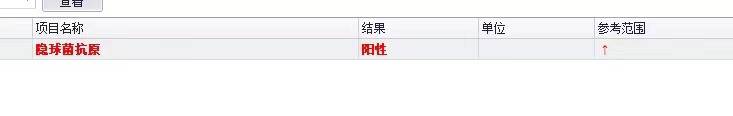

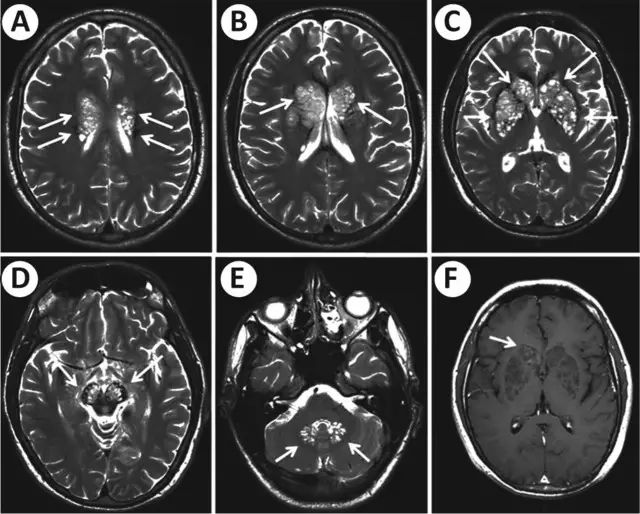

1.VR间隙扩大:MRI表现为脑实质内点状、圆形或椭圆形异常信号影,T1WI呈等或低信号,T2WI呈高信号,增强后无明显强化,直径多≤3mm,类似腔隙性脑梗死。提示大量的隐球菌酵母细胞聚集于血管周围间隙或者部分阻滞了脑脊液的流出。病灶主要分布于两侧基底节区、半卵圆中心、胼胝体、小脑、桥脑及大脑皮层下等部位。

图 1:可见基底节区和半卵圆中心多发 VR 间隙扩大。

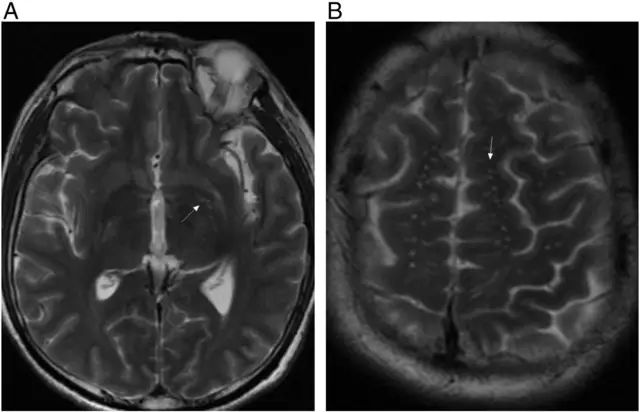

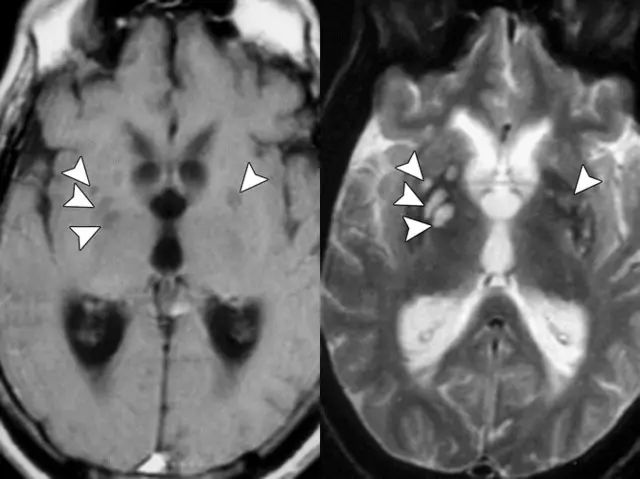

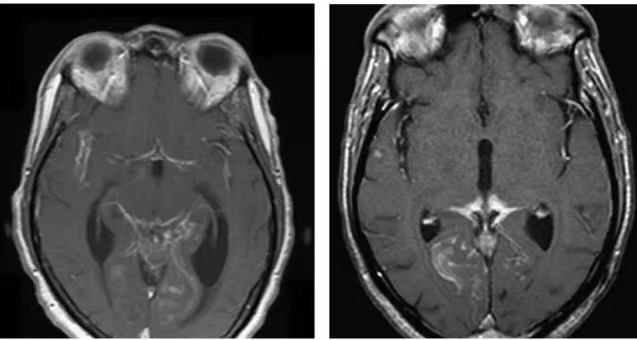

2.胶状假性囊肿(gelatinous pseudocysts)由扩大的VR间隙融合而成,直径>5mm,单发或多发,可聚集成簇状囊肿,为隐球菌荚膜所产生的黏液、胶状物质充填而扩张,形成的小囊腔,内含大量隐球菌,呈「肥皂泡状(Soap bubble appearance)」,具有特征性。

MRI表现为T1低信号,T2高信号伴外周环状低信号。低信号环可能为囊壁高铁血红蛋白或者激活的巨噬细胞产生的自由基,以及顺磁性伪影。假性囊肿无血管结构,边界清楚,多无强化,或片状强化,部分可有弥散受限,可能与隐球菌产生酸性粘多糖及高蛋白含量、高粘稠度有关。大的假性囊肿可演变为脓肿,出现强化和弥散受限。

图 2:胶状假性囊肿。左:T1WI低信号;右:T2WI高信号。

图3:肥皂泡样改变。可见多发小的圆形或卵圆形胶状假性囊肿位于脑室旁白质(A-B)、基底节区(C),中脑(D)和小脑(E)T2WI高信号,无占位效应,增强可见右侧尾状核头轻度强化(F)。

3.脑膜强化:常见于大脑基底部、小脑幕及大脑表面等部位。主要累及蛛网膜和软脑膜,严重时亦可累及全脑膜,表现为线样脑膜增厚及强化,可伴邻近脑组织水肿。免疫功能正常患者较免疫缺陷患者更易出现,可能由于免疫缺陷患者细胞免疫功能下降,对感染反应不明显,难以产生免疫应答,炎症程度轻。

图4:脑隐球菌病患者T1增强可见明显的软脑膜强化。

4.脑积水:脑膜炎粘连渗出、脑膜及脑表面血管明显充血、蛛网膜绒毛功能受损可引发脑脊液循环障碍,导致交通性脑积水。主要表现为脑室系统张力增高,脑室扩大,以两侧脑室扩大及脑池增宽为主。

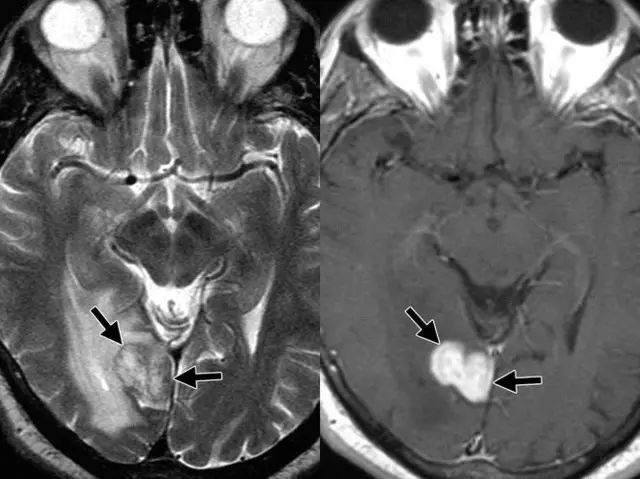

5.隐球菌肉芽肿:主要分布于两侧基底节区及侧脑室旁,在病理上为特征性的慢性肉芽肿反应,包括巨噬细胞、淋巴细胞和异物巨细胞的浸润,伴有血脑屏障破坏。MRI表现为 T1WI等、稍低信号,T2WI高信号,增强后可见明显结节状、环形、均匀、串珠状强化,也有部分患者可无明显强化。病灶周围可见水肿。同脑膜强化类似,免疫正常患者更易出现此征象。

图5:隐球菌瘤。左:T2WI可见中线旁右侧枕叶信号不均的结节状病灶,周围可见高信号血管源性水肿;右:注射对比剂后可见结节状病灶明显强化。

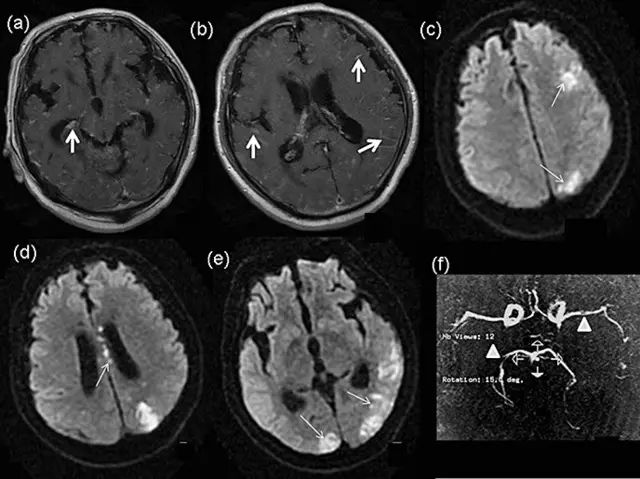

6.其他:部分患者可出现脑萎缩,多为轻度,可能与脑组织的变性、坏死有关。颅内钙化很少见。中枢神经系统隐球菌感染也可继发血管炎,脑膜炎性渗出可累及血管外膜,进而影响整个血管壁,导致全身坏死性动脉炎,继发血栓及血管闭塞,出现脑梗死。

图6:中枢神经系统隐球菌感染患者。a-b:T1WI增强可见弥漫脑回样软脑膜强化伴软脑膜结节;c-e:DWI可见双侧大脑半球多发高信号,提示梗死;f:MRA可见左侧大脑中动脉,双侧大脑后动脉和大脑前动脉多节段狭窄,符合动脉炎表现。

鉴别诊断:中枢神经系统隐球菌感染在影像学上需与结核感染和病毒感染鉴别。结核性脑膜炎 MRI 上表现为脑底部脑池模糊,软脑膜增厚并出现明显强化;病毒性脑炎影像学上表现以脑实质病变为主,MRI上表现为边界不清的异常信号区,急性期可伴有出血,主要累及双侧或单侧颞叶,合并脑膜炎时增强扫描可见脑膜不规则线样强化。隐球菌感染也常累及基底池,但强化常不如结核感染明显,且常合并有脑内病变,如位于基底节区和脑室旁的血管周围间隙,表现为无强化的囊性病灶或明显强化的肉芽肿性病变,则提示隐球菌感染的可能性更大。此外,表现为肉芽肿的中枢神经系统隐球菌感染还需与其他病原体所致的脑脓肿(典型的脓肿增强后多呈环形强化,壁完整、光滑、均匀,DWI可见明显弥散受限),转移瘤(皮质皮质下多见,小病灶,大水肿),胶质瘤(不规则强化,壁厚薄不均,可伴有囊变,出血和坏死)和其他颅内占位性病变鉴别。如继发血管炎需排除其他病因所致脑梗死和血管炎的可能。有时仅靠影像学检查难以明确,需结合临床和实验室检查进一步分析。

小结

中枢神经系统隐球菌感染属于条件致病菌,好发于免疫力低下患者。明显的颅内高压是本病的特征性表现。通过脑脊液墨汁染色或培养查到隐球菌而确诊。主要沿血管周围间隙繁殖并向脑深部侵入。

影像表现:V-R间隙扩大、胶样假囊、肉芽肿性病变、脑膜强化、脑积水、血管炎等。

内容来自神经病学公众号,特此感谢!!!

类型:整理

病例ID:ZYLM000006564

校对:李文文

阅读:3152

文章已于2024-10-09修改