患者:男,69岁。

主诉:右侧肢体活动不利4月余。

现病史:患者4月余前无明显诱因下突发右侧肢体活动不利,言语不能,当时无昏迷,家属急送至当地医院,予头颅CT示:脑干出血,遂转至ICU,予气管切开,抗感染、止咳化痰等治疗后病情逐渐稳定,转至康复科行康复治疗,药物上予美罗培南抗感染、止咳化痰、雾化等治疗,病情逐渐好转,并于2024.04.30拔除气切套管。患者目前仍有右侧肢体活动不利,言语含糊,饮水呛咳,无畏寒寒战,无头晕头痛,无恶心呕吐等,为继续行康复治疗,至我科,门诊以“脑出血恢复期”收治入院。 入科来,神志清,精神一般,鼻饲入食,睡眠可。

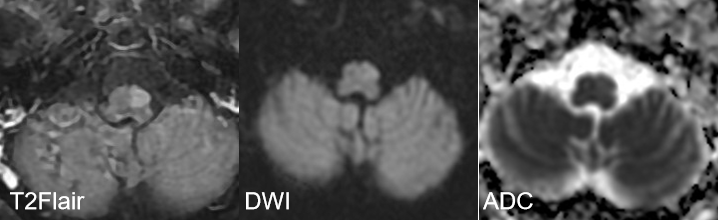

桥脑团片状混杂高T2WI信号影,左侧下橄榄核信号异常(Se4 Im18-20),FLAIR高信号,DWI稍高信号。双侧中耳乳突高T2WI信号影。

肥大性下橄榄核变性。

肥大性下橄榄核变性临床资料

临床概述 · 病理机制 · 影像特征 · 治疗方案

一、临床概述

肥大性下橄榄核变性(Hypertrophic Olivary Degeneration, HOD)是一种罕见的跨神经突触变性疾病,由Guillain和Mollaret于1931年首次描述其解剖基础(齿状核-红核-下橄榄核环路,即Guillain-Mollaret三角)。

1. 病因与发病机制

主要继发于中脑、脑桥或小脑的损伤,常见病因包括:脑出血(占50%以上)、脑梗死、肿瘤、创伤、手术或脱髓鞘疾病。原发病灶破坏三角环路联系后,导致远隔部位的下橄榄核发生去抑制性变性。

2. 临床表现

症状通常在原发病后1-6个月出现(平均4个月):

• 腭肌阵挛(33.8%):节律性软腭抽搐(1-3 Hz),可致构音障碍

• 眼震与复视:垂直眼震(上跳性或下跳性)多见

• 小脑性共济失调:步态不稳、指鼻试验阳性、轮替障碍

• Holmes震颤(18.8%):低频静止性+意向性震颤,累及上肢

注:约30%患者仅有影像学改变而无临床症状。

二、病理机制与分期

1. 病理机制

病理本质是跨突触顺行性变性,因Guillain-Mollaret三角受损后,下橄榄核失去抑制性神经冲动输入,发生失神经性超敏反应。

2. 病理分期

病理学分为6期演变过程:

| 分期 | 时间 | 病理特征 |

|---|---|---|

| 1期 | 24小时内 | 下橄榄核无变化 |

| 2期 | 2-7天 | 神经元空泡变性,无肥大 |

| 3期 | 3周后 | 神经元胞质肿胀,空泡形成,开始肥大 |

| 4期 | 8.5个月 | 体积增至最大(神经元与胶质细胞均肥大) |

| 5期 | 9.5个月 | 假性肥大(神经元崩解,星形细胞增生) |

| 6期 | 数年后 | 萎缩(神经元消失,胶质瘢痕形成) |

* 肥大机制:早期因神经元内空泡变性和水肿,晚期因星形胶质细胞增生。

三、影像学特征

1. MRI诊断标准

MRI是诊断金标准,特征性表现为延髓腹外侧下橄榄核区T2WI高信号,伴或不伴体积增大。

2. 影像学演变阶段

| 阶段 | 时间 | 影像表现 | 病理对应 |

|---|---|---|---|

| 早期 | <6个月 | T2WI高信号,无肥大 | 神经元水肿 |

| 中期 | 6月-4年 | T2WI高信号+橄榄核凸起形增大 | 神经元崩解+胶质增生 |

| 晚期 | >4年 | T2WI持续高信号+萎缩 | 胶质瘢痕形成 |

3. 多序列信号特点

| MRI序列 | 信号表现 | 鉴别意义 |

|---|---|---|

| T2WI | 稳定高信号 | 诊断核心依据 |

| T1WI | 等或稍低信号 | 区别于延髓梗死(T1低信号) |

| FLAIR | 稍高或高信号 | 清晰显示病灶边界 |

| DWI | 等信号 | 区别于急性梗死(弥散受限) |

* 增强扫描:通常无强化,区别于肿瘤或炎症。

四、治疗及预后

1. 治疗策略

目前无特效治疗,以对症治疗为主:

• 药物治疗:眼震/震颤(加巴喷丁、美金刚);腭肌阵挛(左旋多巴、肉毒素局部注射)

• 手术治疗:丘脑立体定向激光治疗、深部脑刺激(DBS),疗效待验证

• 预防措施:脑干手术中避免损伤Guillain-Mollaret三角

2. 预后特征

| 类型 | 症状转归 | 影像学演变 |

|---|---|---|

| 单侧HOD | 部分患者在3-5年内症状自行缓解 | 肥大后期转为萎缩 |

| 双侧HOD | 症状持续进展,预后较差 | T2高信号可持续10年以上 |

3. 临床管理要点

对脑干/小脑病变患者随访时,若数月后出现新发腭肌阵挛或共济失调,需警惕HOD。首选MRI检查(T2WI序列),注意下橄榄核信号与形态动态变化。避免误诊为肿瘤复发或新发卒中,增强MRI可协助鉴别。

类型:原创

病例ID:ZYLM000006473

校对:李文文

阅读:570

文章已于2025-08-04修改