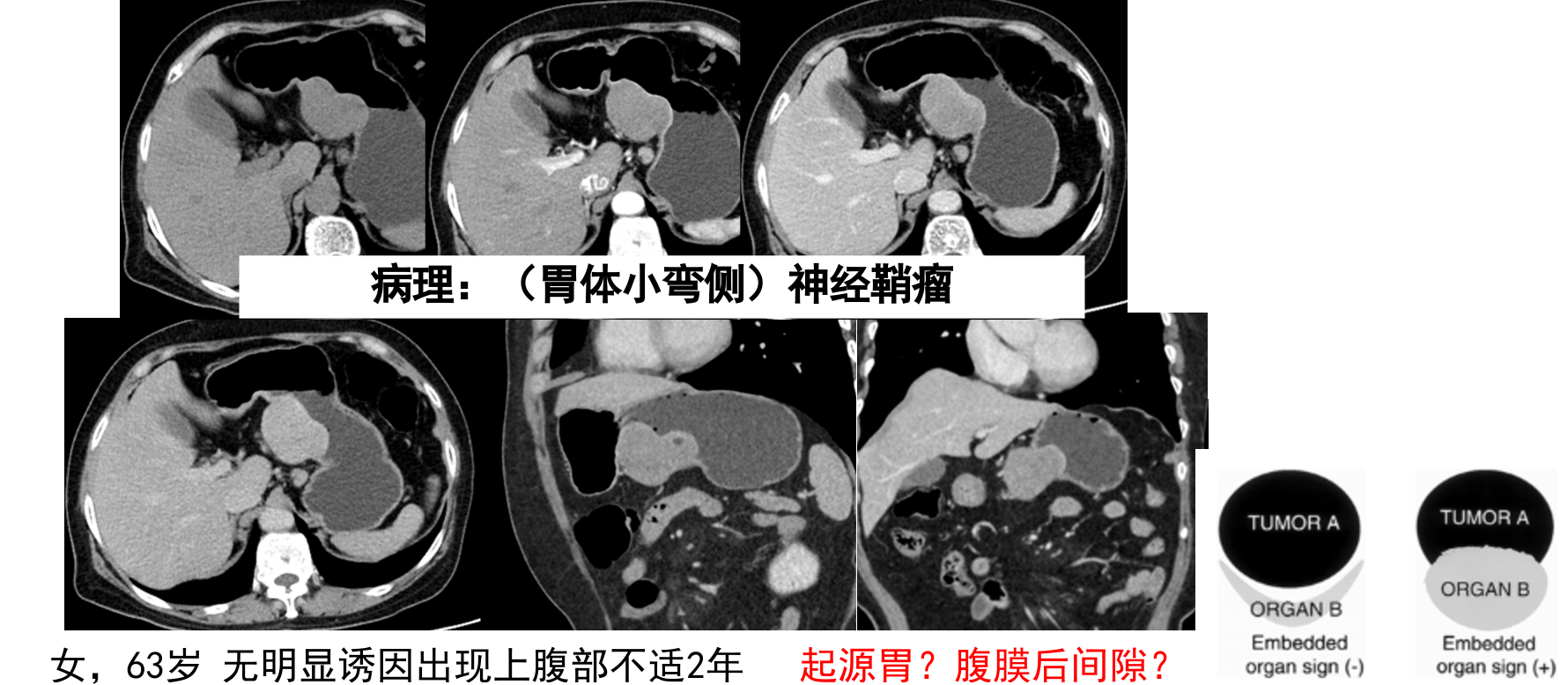

患者:女,63岁。

病史: 因外伤行胸腹部CT检查发现胰胃间隙占位性病变,平素未诉明显不适。

病案讨论

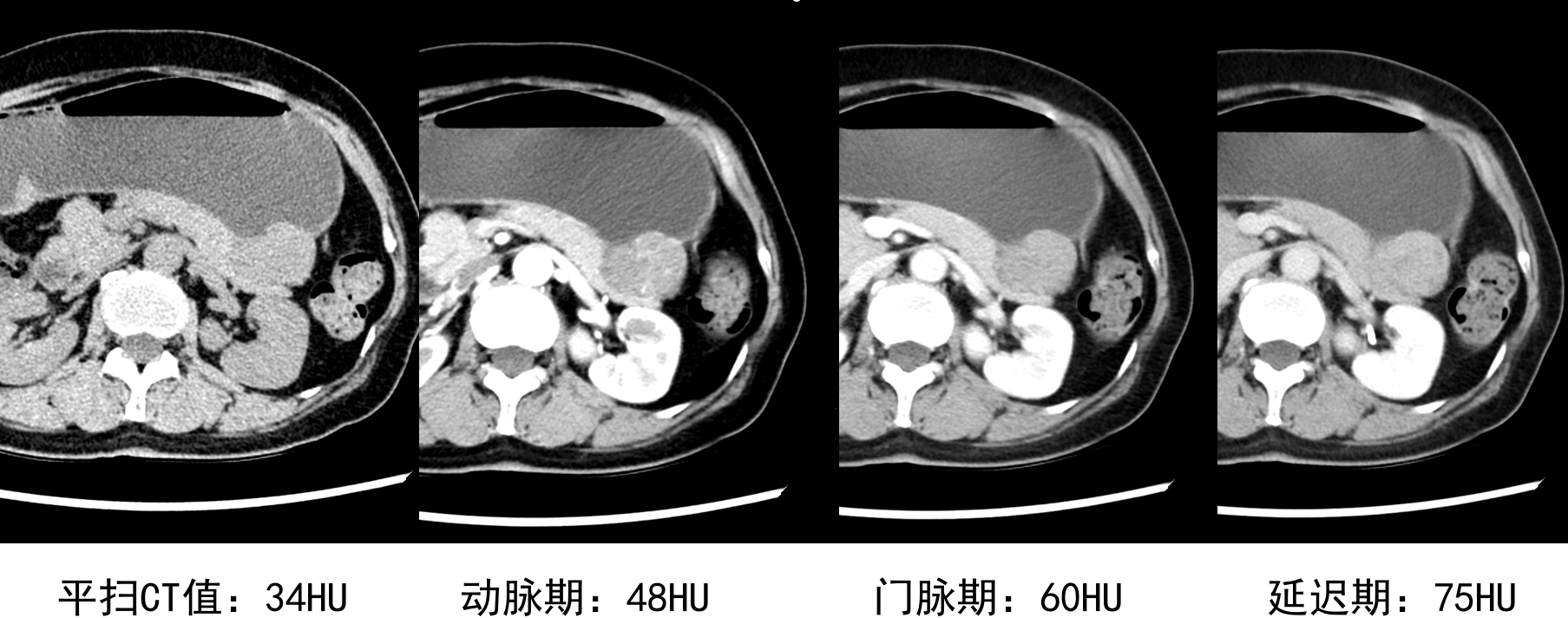

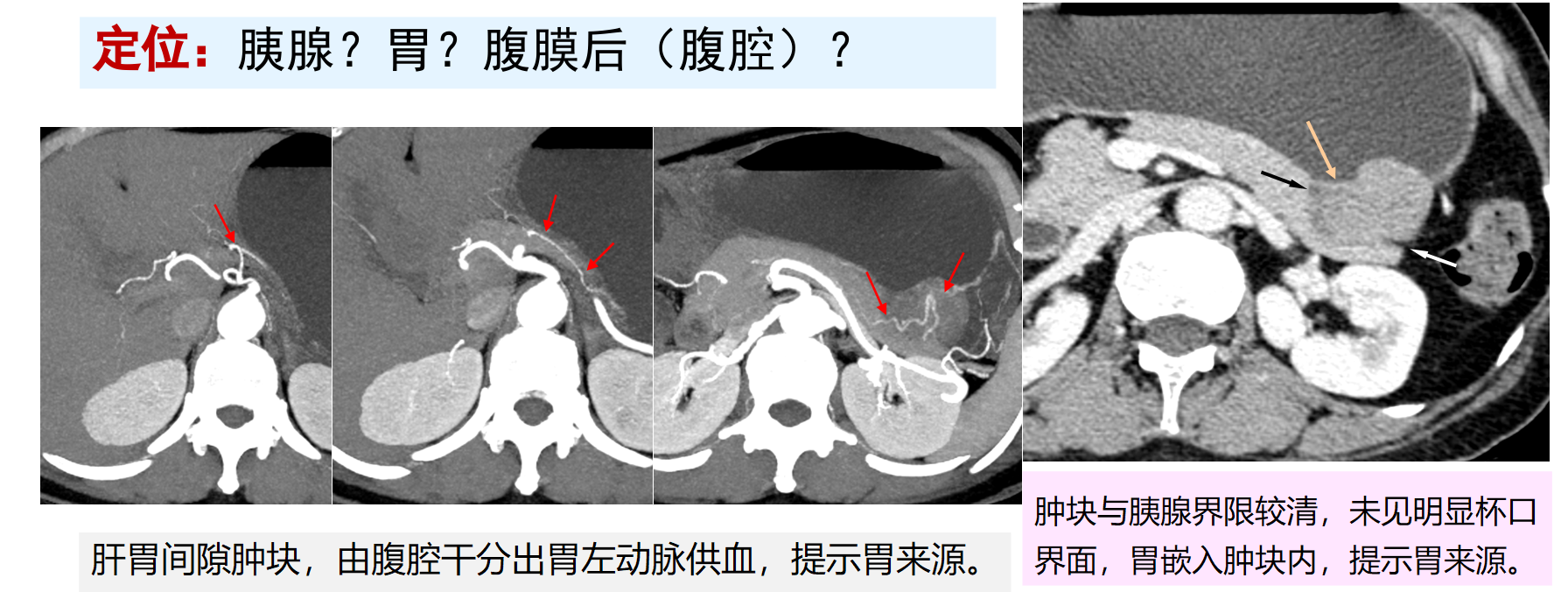

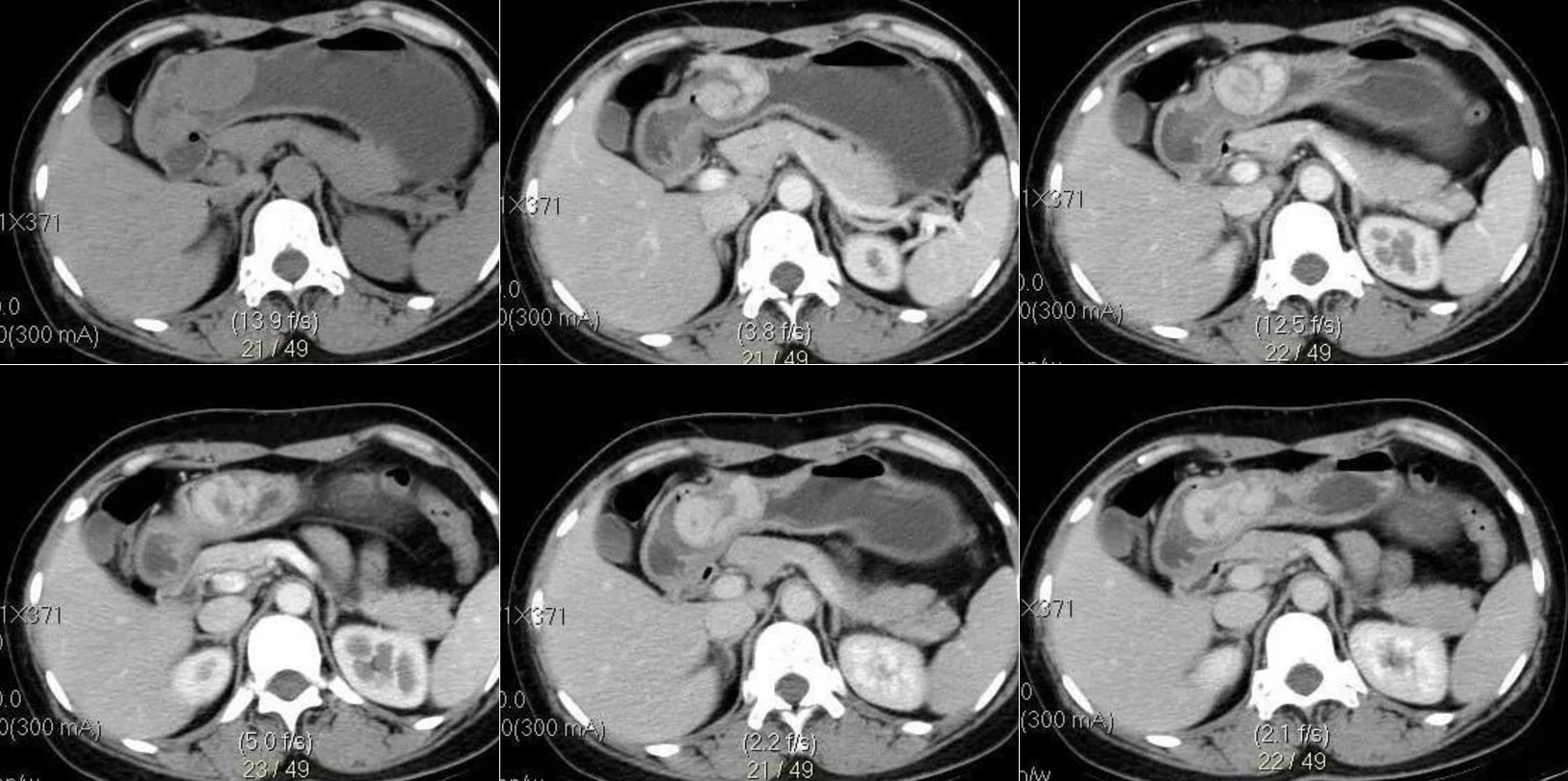

影像所见:胃部充盈可,胃体大弯侧-胰尾区域见团块状影,最大横截面约为4.0cm*3.2cm,胃周未见明显肿大淋巴结。增强扫描呈不均匀强化。增强(薄层)胆囊底部壁见结节状强化灶,向腔内突起(冠状位),长径约为0.5cm。左肾可见类圆形直径约为0.5cm无强化灶。肝脏、脾脏未见明显异常。腹腔肠管走形可,肠壁未见明显增厚。

影像学诊断:胃体大弯侧-胰尾区域占位,考虑来源于胃部,肿瘤性病变(间质瘤?神经鞘瘤?)其它不排,结合临床及相关检查明确;胆囊底部壁类结节状强化灶,考虑小息肉可能,结合临床必要时行B超检查;左肾囊肿。

病理结果:胃间质瘤(低度危险度)

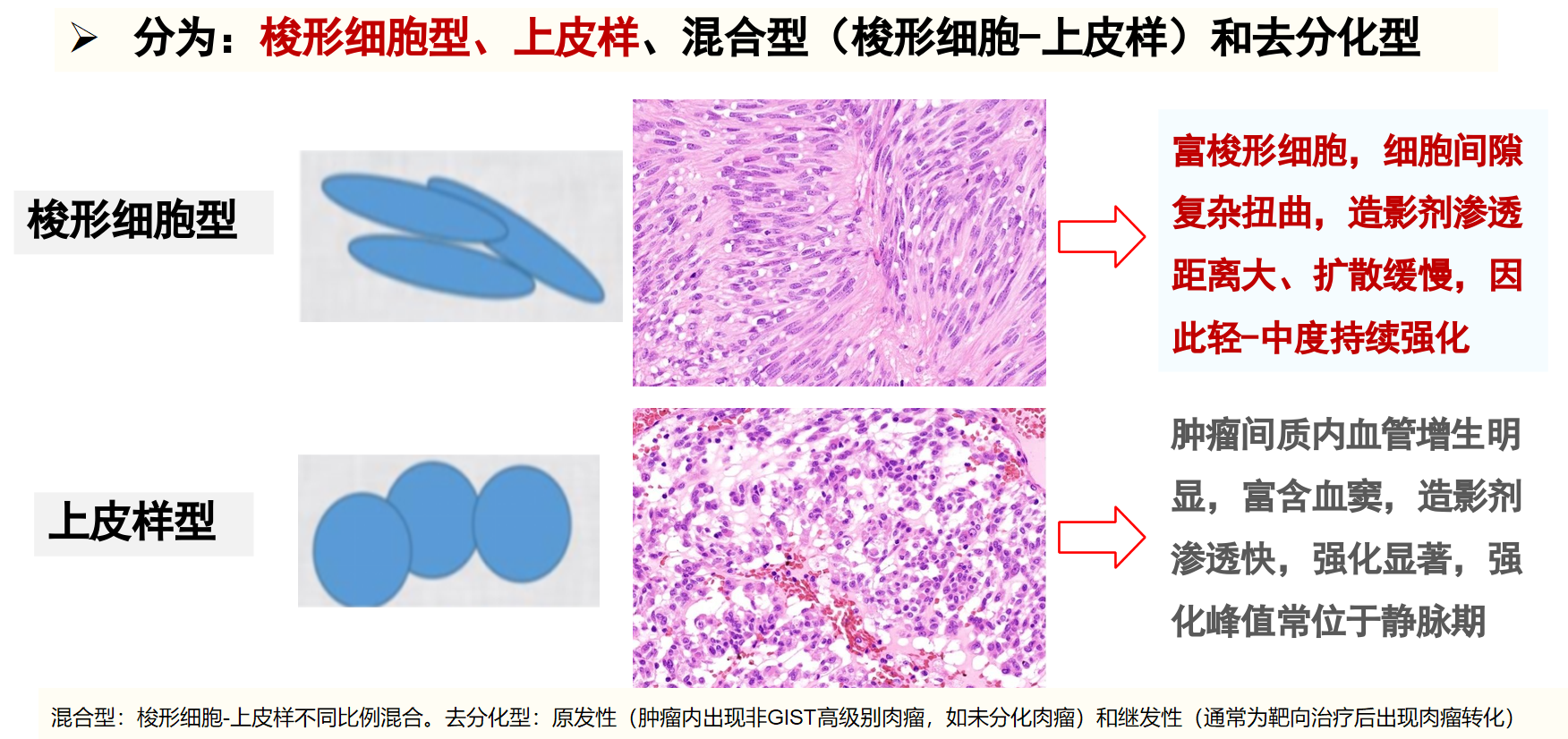

胃间质瘤(GISTs)

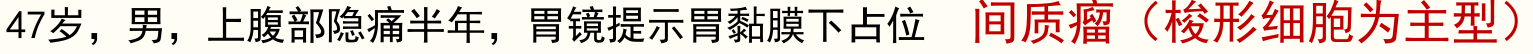

胃肠道最常见的间叶源性肿瘤,主要起源于具有多向分化潜能的间质干细胞(胃壁肌间神经丛的Cajal细胞)。50-60岁多见,无明显性别差异。临床症状与肿瘤大小及良恶性度有关,可伴有肿瘤综合征存在,如NF1可合并多发GIST。

免疫组化:CD34、CD117、SDHB通常阳性,部分患者PDGFRA阳性,DOG1、S-100阳性通常提示患者预后不良

胃间质瘤位于胃黏膜下及浆膜下,可腔内、腔外生长,完全位于腔内为与鞘瘤鉴别点,胃体最为多见,其次胃底,胃窦少见。肿瘤较小时,通常圆形或类圆形,密度均匀,边界清楚,腔内生长多伴有黏膜表面溃疡。

较大肿瘤(≥5cm),形态多不规则,膨胀性或浸润性沿胃壁垂直方向生长,胃腔轮廓不规则,密度不均,常伴有出血、坏死、囊变,一般无钙化

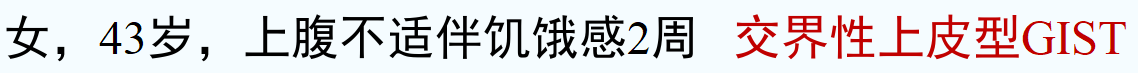

增强后通常呈明显强化,少部分为轻中度持续强化(病理类型有关)

鉴别诊断---胃神经鞘瘤

好发于40岁以上,50-60岁女性多见;胃体部多见,其次是胃底、胃窦、幽门及贲门。位于胃黏膜下,多表现为腔外或腔内外生长,完全腔内生长少见

一般直径小于5cm,实质部分呈等或稍低密度,囊变多见,钙化少见;增强扫描后呈轻-中度渐进性强化,周围可见反应性淋巴结增生,可作为鉴别依据。

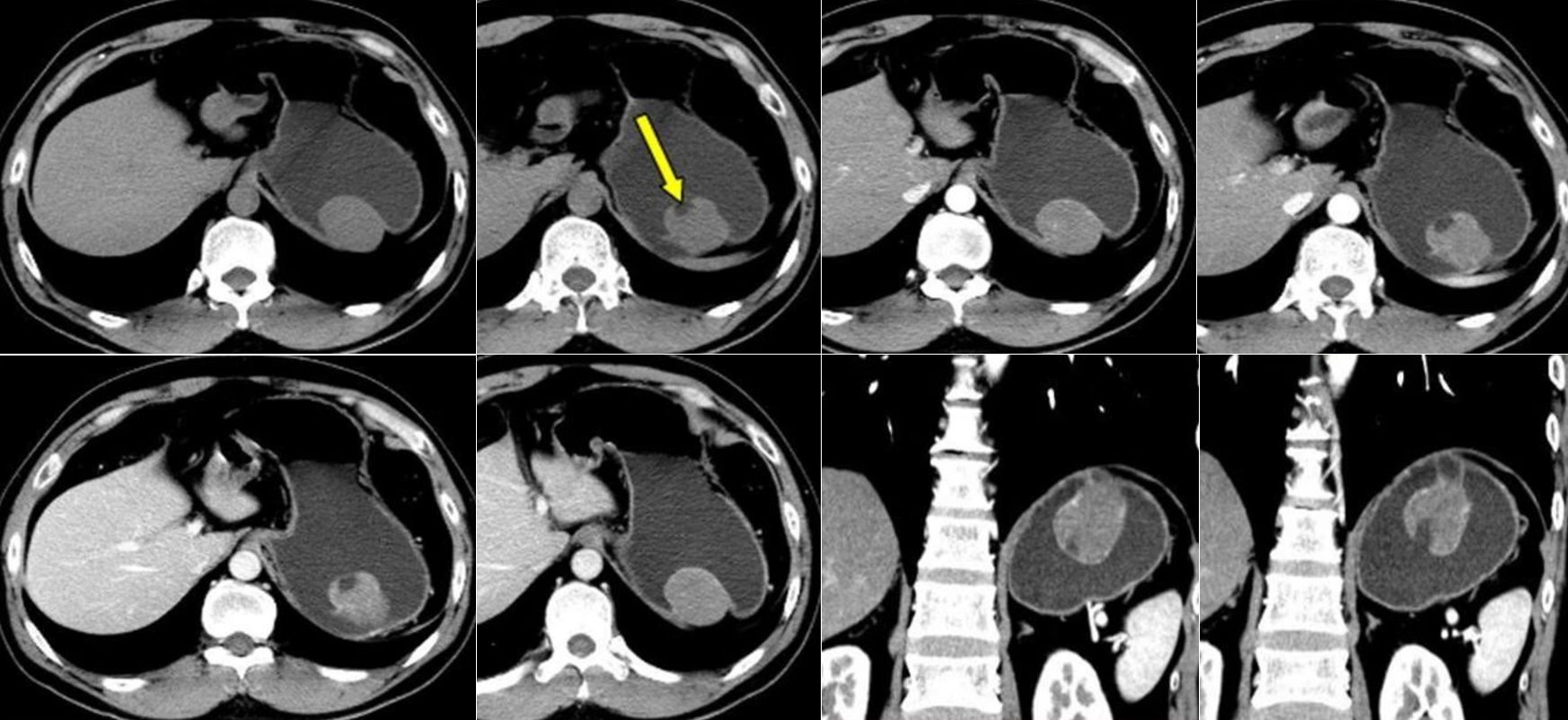

女,64岁,上腹部不适

胃大弯前壁一5X6cm肿块,轻度强化,强化不均匀,外缘光滑锐利,内可见溃疡形成。

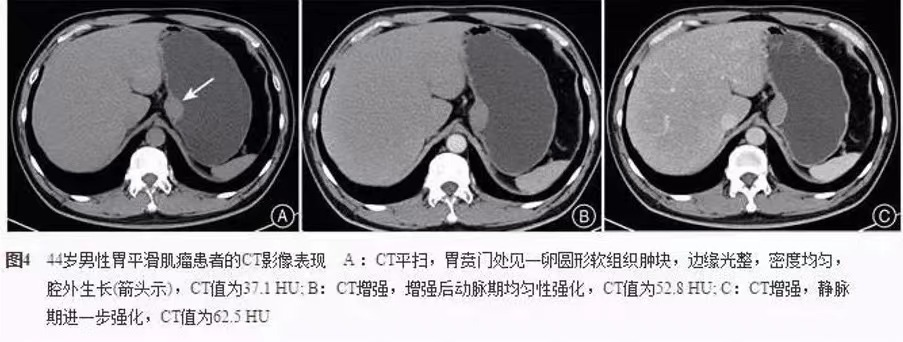

鉴别诊断---胃平滑肌瘤

相对少见,通常单发,多发生于贲门附近或胃底,其次胃体部,少见胃窦

通常扁平状,长轴与胃壁平行;文献报道肿瘤长短径比值通常大于1.3

影像学表现为突向腔内、外生长的较均质低密度肿块,少见坏死、囊变及钙化,增强后呈缓慢均匀强化。

实战演练:

患者, 男,65岁,便血20天余。

类型:整理

病例ID:ZYLM000006171

校对:李文文

阅读:2618

文章已于2024-08-11修改