患者:男,80岁。

主诉: 发现血糖高20余年,恶心、呕吐1天。

现病史: 患者缘于20余年前偶然测血糖高(具体不详),当时无明显口干、多饮、多尿、易肌、多食、体重下降等症状,经检查诊断“2型糖尿病”,未重视,后血糖逐渐升高,曾口服“消渴丸、二甲双胍”等降糖药物,起初血糖控制尚可。10年前测血糖高,降糖方案调整为“门冬胰岛素10单位”三餐前皮下注射联合“地特胰岛素10单位”22:00皮下注射及“二甲双胍0.5 2/日”口服降糖治疗,后停用“二甲双胍”,测血糖波动在9-12mmol/L之间。期间曾经检查诊断为“糖尿病周围血管病变、糖尿病周围神经病变”。1天前进食不易消化食物后出现恶心、呕吐,为非喷射性呕吐,呕吐物为胃内容物及少量咖啡色物体,伴纳差、乏力等不适,测血糖11mmol/L,无肢体活动障碍,无言语不利,无腹痛等不适,为求进一步治疗,门诊以“2型糖尿病伴并发症”收入院。

病案讨论

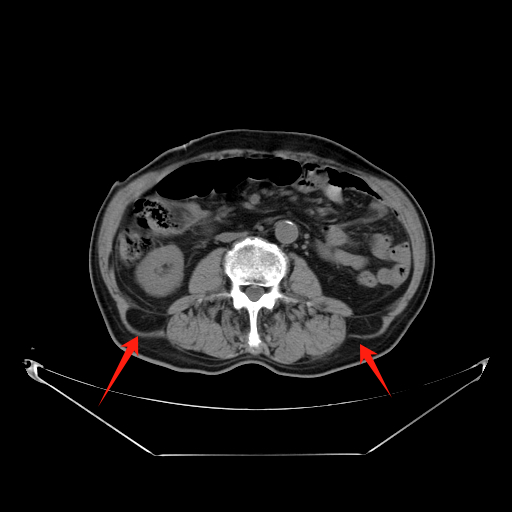

CT表现:双侧腰肋三角区可见腹膜后部分脂肪疝出至皮下。

印象:双侧腰疝。

腰疝指腹腔或腹膜后内容物经腹后外侧壁薄弱或缺损区突出所形成的腹外疝,临床少见,且临床症状缺乏特异性,易漏、误诊。

腰疝是腹外疝的一种,约占其中的2%,常发生于腹后外侧壁两个潜在薄弱区,即腰上三角和腰下三角。腰上三角较大,呈倒三角形,上界为第12肋和后下锯肌,外侧以腰方肌为界,内侧以竖脊肌为界;三角形的底由腹横筋膜构成,顶是腹外斜肌。腰下三角为直立三角形,下界为髂嵴,前界为外斜肌,后界为背阔肌,底由从腹内斜肌和腹横肌的腱膜延伸出来的腰背筋膜构成。根据发生部位,腰疝分为腰上三角疝、腰下三角疝及弥漫性腰疝,其中腰上三角疝多见,约占60.0%~92.6%,原因在于腰上三角较大,且底部仅有一层筋膜而无肌肉支撑。男性占65%,女性占35%,以老年人发病较多。腰疝的发病原因有多种,诊断并不困难。

1、先天性腰疝

多发生于婴儿,约占20%,一般为胎儿在发育时期腰背肌或筋膜发育不良所致。

2、后天性腰疝

(1)外伤因素:腰部受到外伤,会导致腰部肌肉保护不足,可能引发本病。

(2)医源性因素:接受过肾脏手术、肾周脓肿引流术、神经切除术、腹壁肿瘤切除手术等人群,腰部会有创口,造成腰部三角区肌肉保护不足,容易引发本病。

(3)疾病因素:患有慢性疾病,如慢性肺部疾病、前列腺肥大、长期便秘、慢性肝病等,可能造成腹部长期或突然压力增高,容易引发本病。自身免疫性(如系统性红斑狼疮)、消耗性疾病(如肿瘤)等导致体质下降,营养不良,容易造成腰部肌肉萎缩,使腰背部原本就薄弱的肌肉、筋膜保护层更加薄弱,也可能引发本病。

临床表现:获得性腰疝多发生于老年消瘦者。大多数病人没有特殊症状,仅于腰部见一缓慢增大的肿块,肿块质地软而且易于还纳,站立时肿块明显,俯卧位时消失;局部有胀感或者牵拉感。触诊可有咳嗽冲击感。巨大腰疝可有消化不良等症状。

研究发现,腰疝CT及MRI均表现为经腹后外侧壁缺损突出至腰背部的软组织包块;MRI显示深筋膜缺损及疝外被盖优于CT,而CT可根据需要进行任意方位重建显示疝囊及疝环,观察相邻骨骼优于 MRI。CT、MRI对准确诊断及全面评估腰疝具有互补作用。

鉴别诊断:

1.腹壁肿块(如脓肿、血肿、脂肪瘤、软组织肿瘤等),挤压及变动体位时,腰部肿块不会变小;影像学检查显示肿块与腹腔并不相通

2.肾及肾周病变,挤压及变动体位时,腰部肿块不会变小;影像学检查显示病变位于腹壁之内,肿块与肾关系密切

3.腰肌劳损,无腰部肿块;影像学检查无腹壁组织缺损及腹壁包块。

诊断明确后,成人腰疝以手术治疗为主。预防方面,避免或减少使腹内压增高的因素,如慢性咳嗽、便秘,减肥等;对于创伤、手术、脊髓灰质炎等情况发生后,应使用腹带加强局部保护。

类型:原创

病例ID:ZYLM000005737

校对:杨卢粉

阅读:963

文章已于2024-06-13修改