患者:女,56岁。

主诉:间断下腹疼痛1周。

现病史:患者1周前无明显诱因下腹疼痛不适,为隐痛,反复发作,无畏寒,无发热,无恶心,无呕吐,无皮肤巩膜黄染。遂前往当地医院行CT发现盆腔占位性病变。现为求进一步诊疗就诊于我院,门诊以“盆腔肿瘤”收入院。起病后,精神、食欲可,大小便正常,睡眠正常,体力体重无明显改变。

既往史:无特殊。

病案讨论

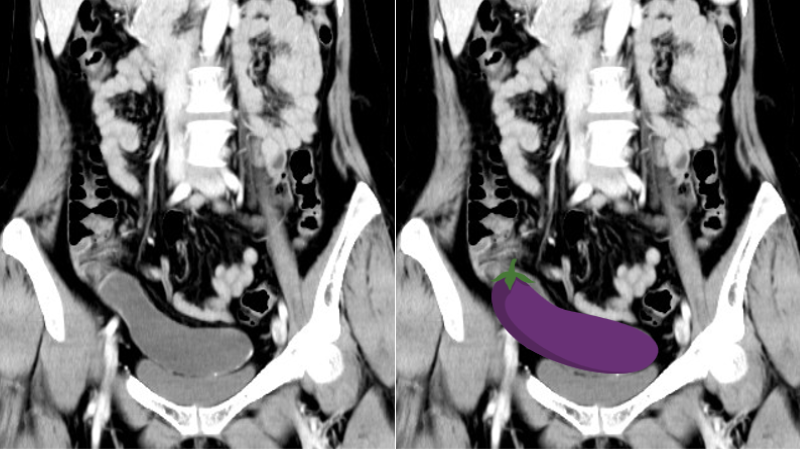

腹盆腔CT平扫及增强示:回盲部可见一长条状囊性低密度影,与阑尾关系密切,病灶大小约10.2×5.8cm,边缘光滑,囊壁见少许弧形钙化,增强扫描示病灶囊壁轻度强化。病灶周围间隙清楚,盆腔内未见明显肿大淋巴结影。

术中所见:于回盲部区见阑尾呈囊性扩张,直径约10cm×6cm肿块,肝脏、胃、盆底未见转移性病灶,大网膜及肠系膜未见明显肿大淋巴结。

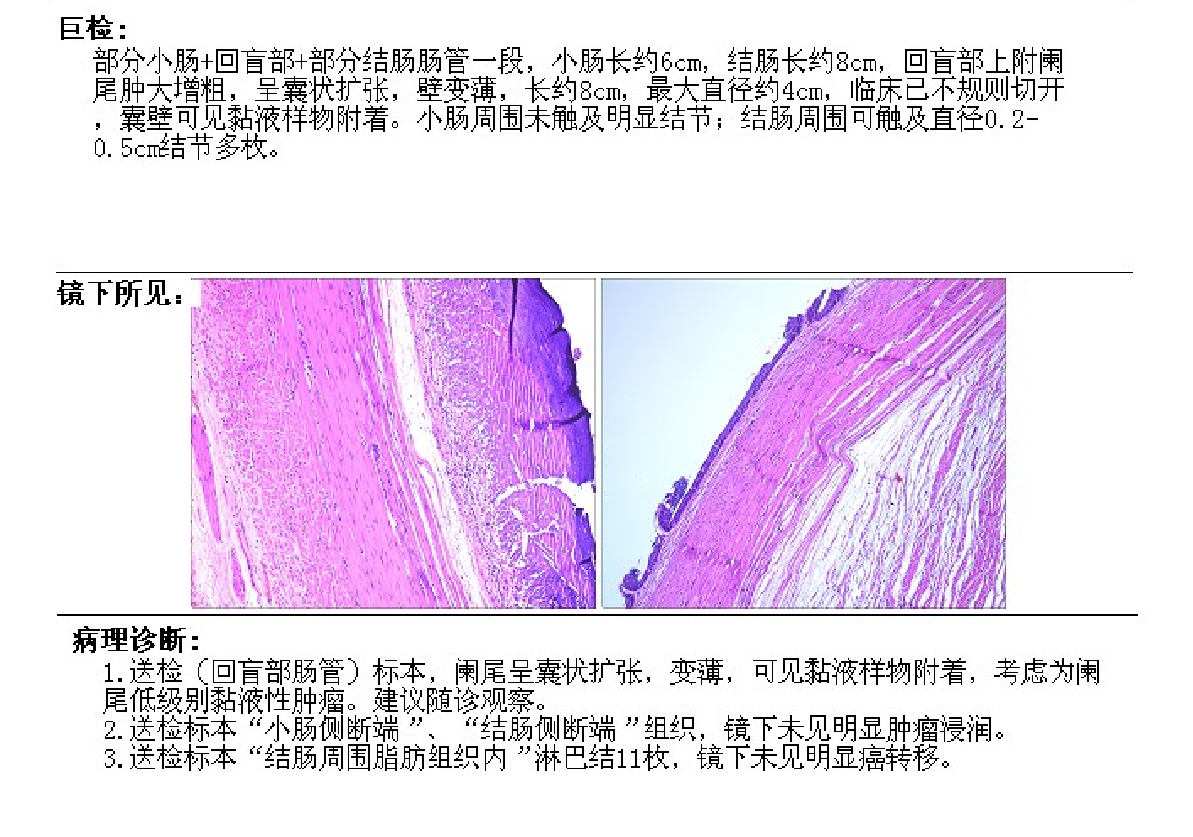

病理报告:送检(回盲部肠管)标本,阑尾呈囊状扩张,可见黏液样物附着,考虑为阑尾低级别黏液性肿瘤。

阑尾黏液性肿瘤少见,属于上皮来源肿瘤,分为良性囊腺瘤及恶性的囊腺癌,WHO 2010年版本增加了阑尾低级别黏液性肿瘤(LAMN),其属于生物学行为难以明确的肿瘤类别,占阑尾手术病理后标本<1%。该病临床症状不典型,一般表现为右下腹痛、腹胀等与急慢性阑尾炎相类似症状,常表现为右下腹痛及右下腹包块为首发症状和体征,因此临床误诊、漏诊率高,最终通过术中或术后病理学确诊。本病具有一定的恶性倾向改变,因此,早期诊断、早期手术及术前及术中预防肿瘤破裂,防止肿瘤的种植转移是提高患者生存的关键。

LAM的CT特征:肿瘤表现为右下腹占位性病变,阑尾管径增宽呈囊状增大、增粗,圆形、椭圆形或长茄子状囊性包块,单房或多房分隔样改变,其中病灶的大小与病程相关。囊壁厚薄不均,可见多发斑点状、弧形及蛋壳样钙化;边界清楚或不清楚;其内充满大量胶冻状黏液,内囊液密度一般较均匀,CT值一般不超过20Hu,腔内未见明确实性成分,增强后囊壁轻度强化或无明显强化。当假性黏液瘤形成时,可见腹膜及网膜不均匀增厚,肝脾周围可形成“扇贝样”压迹,成因是由于黏液中的上皮细胞刺激腹膜及网膜,而形成弥漫性转移灶。

鉴别诊断:

1. 单纯性阑尾炎:单纯性阑尾炎病理学以水肿、充血、白细胞浸润为主要表现,影像学表现为阑尾根部粪石、阑尾增粗、阑尾壁水肿增厚,囊壁及囊内少见钙化;穿孔后CT表现为混杂密度肿块,边界不清,周围脂肪密度增厚,囊内外均可见“蜂窝状”积气;临床上明显的右下腹压痛及反跳痛、恶心、呕吐、高热及外周血白细胞明显增高等表现。

2. 阑尾黏液性囊腺瘤:边界清楚,密度均匀,囊壁略增厚,囊内分隔较黏液性囊肿多见,囊壁亦可见颗粒样后弧形钙化灶,周围脂肪间隙清晰,增强后囊壁轻度强化,一般局限于阑尾,不发生腹膜假性黏液瘤。

3. 阑尾黏液性囊腺癌:右下腹囊实性肿块,囊壁较厚不均,囊壁或周围液体中多见小点状钙化,部分可见壁结节或分隔条絮样强化,肿块体积较大,呈分叶状或不规则状,边界相对模糊不清,与周围组织粘连明显,常侵犯邻近组织,可能与肿瘤重度腺体浸润性生长有关;临床上阑尾黏液性囊腺癌的CEA等相关肿瘤标志物升高可用于二者鉴别诊断。

4. 来源于右侧附件的囊肿或囊腺瘤:二者影像表现相似,均可伴有腹腔假黏液瘤形成,但卵巢囊腺瘤大多为多房囊性,位置偏下,囊肿过大时可见子宫受压移位;卵巢囊肿与附件关系密切,对于病变来源可进一步行MPR,多角度观察病变,有助于明确分析病变与附件、阑尾关系。

类型:原创

病例ID:ZYLM000005504

校对:杨卢粉

阅读:1851

文章已于2024-05-25修改