患者:男,37岁。

主诉:右侧鼻腔间断出血8月余。

现病史:患者于8月前无明显诱因出现右侧鼻腔出血,出血量多,伴右侧鼻翼周围疼痛,痰中带血丝,伴鼻塞,逐至当地医院就诊,行鼻内镜取活检,病理结果示鼻息肉,术后出院。近日来右侧鼻腔再次出血,且出血量逐渐增多,伴鼻塞加重,现为求进一步诊治来我院就诊,以“鼻腔占位”收入院。

病案讨论

鼻窦CT平扫示:右侧鼻腭间可见一椭圆形软组织密度影,大小约4.9*3.3cm,其内密度不均并可见一牙齿状高密度影,病灶边缘骨质呈膨胀性改变。右侧上颌窦狭小并上颌窦粘膜增厚、上颌窦壁骨质增厚,部分筛窦及蝶窦粘膜增厚;双侧中、下鼻甲肥大,鼻中隔偏曲。

鼻窦MR平扫及增强示:右侧鼻底可见一椭圆形等T1稍长T2信号影,大小约5.2*3.2cm,边界清,边缘骨质膨胀性改变,病灶内信号混杂,可见短T1、长/短T2信号影,增强后病灶边缘呈中度环形强化。病灶向上突入鼻腔内,压迫右侧上颌窦,右侧上颌窦狭小,双侧上颌窦粘膜增厚,以右侧改变为主。双侧鼻甲肥大,鼻中隔偏曲。

术中所见:行左侧鼻腔鼻底隆起处切开,分离鼻中隔软骨,扩大鼻底切口,见鼻底一大腔,横穿鼻中隔,内为灰黑色霉菌团块,清除后见一乳牙附于骨槽上。

病理诊断:鼻底含牙囊肿合并霉菌性感染。

含牙囊肿又称滤泡囊肿,约占颌骨囊肿的15%~24%,发生于牙冠或牙根形成之后,在缩余釉上皮与牙冠面之间出现液体渗出而形成。可含一个或多个牙胚,囊壁内衬有复层鳞状上皮。含牙囊肿生长缓慢,在生长过程中其周围骨质被压迫吸收,导致骨质结构破坏及局部功能损失,随即囊肿进入上颌窦内。临床上多以患侧面部肿胀、牙列不齐等就诊,一般自觉症状不明显。

该病多见于年轻人,男性多于女性。据报道,70%的含牙囊肿发生在下颌骨,以下颌第三磨牙最为常见,30%发生在上颌骨,发生在上颌窦内少见。源于恒牙的含牙囊肿较为常见,伴有癌变者罕见。

相关研究报道含牙囊肿的形成有三种机制:1. 牙囊病变导致发育性含牙囊肿;2. 始于乳牙根尖,随着继承恒牙的萌出形成特异性起源的含牙囊肿;3. 牙源性感染导致炎性渗出物的聚集而形成。有学者认为儿童及青少年的含牙囊肿多与感染和外伤相关。

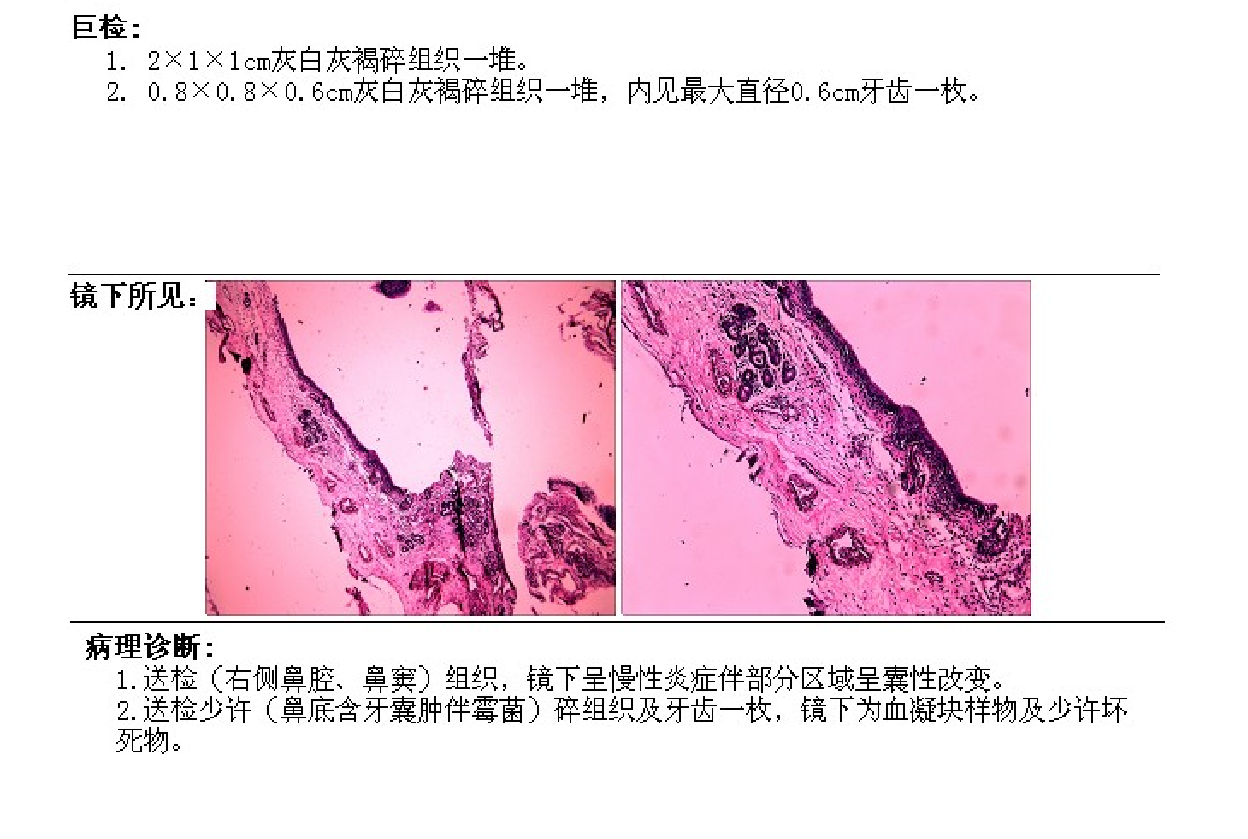

组织病理学:含牙囊肿的囊壁由增生的纤维结缔组织构成,可见急、慢性炎症改变,局部间质黏液样变性并可见泡沫细胞增生,复层鳞状上皮呈假上皮瘤样增生,部分纤维组织增生。 较大囊肿囊液通常呈乳白色,与外界穿通或牙周感染出现脓细胞有关;较小的囊肿囊液通常呈浅草黄色。

影像学表现:X线表现为颌骨内圆形、卵圆形囊状透光区,通常单发,轮廓清晰,边缘光滑锐利,周缘绕以致密白线,囊内含有牙,牙冠位于囊内,牙根位于囊外。 囊肿较大时可突至牙底或上颌窦内。CT主要表现为颌骨类圆形低密度灶,边界清晰,边缘可伴硬化带,内见1颗或多颗牙齿状影(多生齿),囊肿多连于牙冠、牙根交界处。当含牙囊肿合并感染时,表现为囊壁边缘模糊,囊液密度增高,有时囊内可见气体影或气液平面。含牙囊肿于MRI T1WI呈低信号,T2WI呈高信号,边界清晰;当合并感染时囊内信号混杂不均,囊壁增厚并可见不同程度的环形强化,有时可见患侧颌面部软组织肿胀。

含牙囊肿主要与颌骨角化囊肿、根尖囊肿及造釉细胞瘤作鉴别。1. 角化囊肿:沿颌骨长轴生长,由于囊内含蛋白角化物,常表现为不均一混杂密度,囊内可含齿或不含齿,邻近齿根可有压迫性吸收或受压移位。2. 根尖囊肿:表现为圆形或类圆形囊性病变,包绕病源齿根尖生长,囊内呈均匀低密度,囊壁边界清晰,邻近骨质伴硬化缘。3. 造釉细胞瘤:表现为颌骨单房分叶状或多房型膨胀性病变,以唇颊侧膨胀为主,常可见骨质破坏、缺损,与正常骨质间无或仅有轻微硬化边缘;肿瘤可含牙或不含牙,所含牙常因肿瘤侵蚀而表现为锯齿状或断裂吸收。

类型:原创

病例ID:ZYLM000005348

校对:杨卢粉

阅读:598

文章已于2024-05-06修改