患者:女,56岁

主诉:检查发现左肺门部占位3天。

现病史:患者3天前在我院行胸部CT检查发现左肺门部占位,无发热,无咳嗽咳痰,无咯血,无呼吸困难,无胸痛,无声音嘶哑,无饮水呛咳,无双下肢水肿。现为求进一步治疗,入住我科。患者发病来,饮食睡眠精神一般,大小便正常,体力体重无明显变化。

既往史:患者平素健康情况一般。

病案讨论

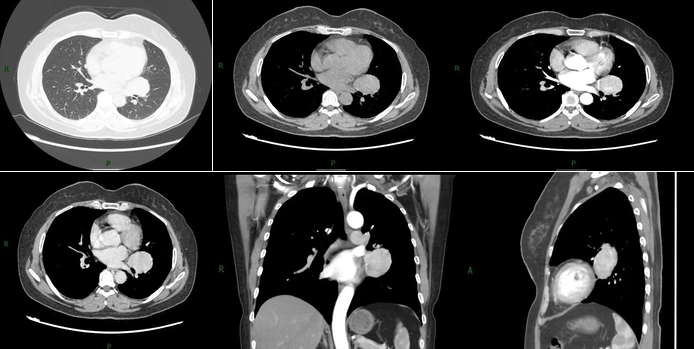

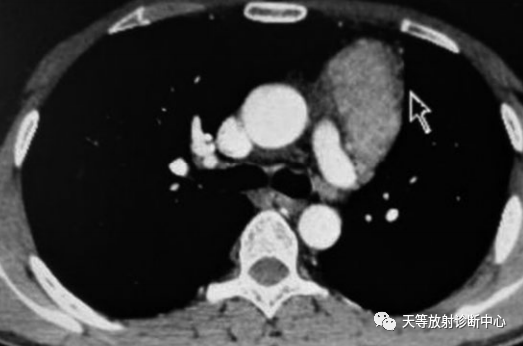

影像学表现:左肺门旁见类圆形软组织密度影,最大横截面约40x47mm,块影跨越斜裂,边缘清楚,增强动脉期明显较均匀强化,可见胸主动脉分支血管供血,实质期有所减退,左肺上下叶部分支气管稍变窄;右下肺背段见磨玻璃小结节影(im3-100),密度欠均,长径约5mm,强化情况不明确;右肺中叶及左肺上叶下舌段见少许条索影。纵隔内未见明显肿大淋巴结;心影不大;双侧胸膜未见明显增厚,双侧胸膜腔内未见明显积液。纵隔内未见明显异常强化影。

影像学诊断:左肺门区实性占位,考虑良性病变,需鉴别肺隔离症、Castleman病或其它,结合增强;右下肺背段磨玻璃小结节;双肺少许条索。(肝脏多发囊肿)

典型层面

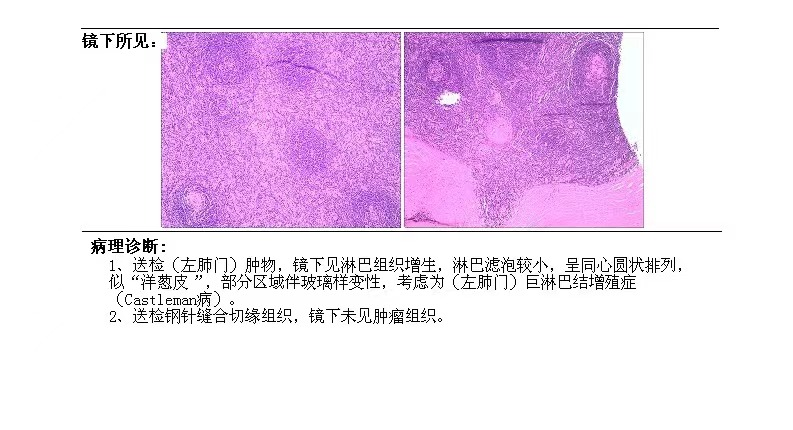

病理结果:左肺门Castleman

胸部 Castleman 病的影像学表现

胸部Castleman病(Castleman diseaseCD)是一种少见的良性淋巴结增生性疾病,1956年由 Castleman 等首先报道此病,描述为类似胸腺瘤的局限性纵隔淋巴结增生性疾病。此后文献多有报道并分别命名为巨大淋巴结增生症、血管淋巴滤泡增生症、血管瘤样淋巴结增生症和淋巴样错构瘤等。由于该病术前易误诊为胸腺瘤、淋巴瘤、结节病、淋巴结转移瘤或淋巴结结核等疾病。

病理分型

CD 按组织病理学标准分为两型:透明血管型和浆细胞型。

透明血管型以淋巴滤泡增生伴生发中心形成和大量管壁透明变的毛细血管存在为特征,约占全部病例的91%。

浆细胞型以淋巴滤泡生发中心间出现成层排列的浆细胞为特征,缺乏或少量存在管壁透明变的毛细血管,约占全部病 例的9%。

临床影像分型

分为局限型和弥漫型。

局限型表现为孤立淋巴结或纵隔内某一组淋巴结受累;弥漫型表现为一组以上的淋巴结受累或影像学发现胸外淋巴结受累,此型可累及肺部。

局限型临床多无症状,为体检或常规胸片偶尔发现,可见于任何年龄,发病高峰为 30~40岁之间,女性发病率约4倍于男性,95%以上为透明血管型,手术多可切除,预后良好。

弥漫型通常有临床症状与体征,包括发热、乏力、贫血、表浅淋巴结肿大、肝脾肿大、血沉加快、多克隆性高免疫球蛋白血症和骨髓浆细胞病等,可见于任何年龄,发病高峰为40~50之间,女性发病率约2倍于男性,绝大多数为浆细胞型,手术切除困难,以放疗及激素疗法为主,预后较差。

影像学表现

1、局限型 CD 的影像学表现

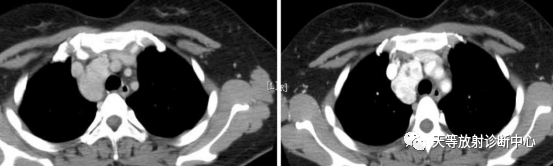

CD 约60%~70%发生于胸部,沿胸内淋巴链分布。最常见于中纵隔和肺门,其次为前纵隔和后纵隔,少数位于叶间裂内。病灶的大小差异较大,平均4.0~6.8cm。X 线胸片可显示肿块的部位和形态,但对明确诊断缺乏特异性,常表现为单发边缘清楚的球形或分叶状肿块,类似于胸腺瘤、淋巴瘤和神经源性肿瘤的表现。位于中纵隔和肺门者可致邻近气道受压移位。CT平扫病变表现为肺门或纵隔旁圆形、类圆形或分叶状软组织肿块密度影,边界多清楚锐利,呈中等密度,多数密度均匀;CT增强扫描示病变强化明显,强化程度几乎与胸主动脉同步,延迟持续中度强化,与主动脉强化程度相当,延迟扫描仍持续强化,CT值70~122HU,平均92HU。局限型 CD 高强化机理为透明血管型病灶内丰富的毛细血管增生和周边较多粗大的滋养动脉所致。CT 强化的程度还与注射对比剂的方式、注射流率和剂量有关。增强CT可显示病灶内或周围粗大的滋养血管影,多来自支气管动脉、内乳动脉和肋间动脉的分支。局限型浆细胞型 CD 由于血管成分较少,一般强化程度不如透明血管型,呈轻中度强化,缺乏 CD 特征性术前难以明确诊断。

文献报道钙化可见于5%~10%的病例,且仅见于局限型透明血管型。CT 图像上钙化呈典型的分支状或斑点状影,散在或簇状分布于病变中央区。病理对照发现此型钙化为病灶内增生的小血管主干及其分支的退变、玻璃样变和钙化所致,在形态学上类似于冠状动脉粥样硬化的钙化影。

局限型 CD 的另一个特征是瘤灶内极少伴有出血和坏死灶,尽管部分病例呈不均匀性强化,但瘤灶内的低密度影并非坏死灶。局限型 CD 多数仅累及单个淋巴结,但部分病例可累及一组淋巴结。

鉴别诊断:

局限型 CD95%以上是透明血管型,CT或MRI表现为富血管性病变,故应与以下病变相鉴别。

(1)纵隔内异位化学感受器瘤

与局限型 CD 较难区分,它同样有丰富的扩张扭曲的血管,但其常常沿着主动脉生长,而 CD 则按淋巴链分布;

(2)副神经肿瘤:如嗜铬细胞瘤,无论发生在胸内还是腹膜后,常与大血管毗邻,病变易坏死囊变,虽然有强化,但密度或信号常不均匀,且临床上有异常波动的恶性高血压表现。而局限型 CD 一般无囊变坏死改变。

总之,局限型透明血管型 CD 具有:

(1)单发较大的纵隔 和肺门软组织肿块;

(2)肿块呈显著均匀或不甚均匀强化;

(3)病灶中央可呈簇状分布的分支状钙化;

(4)一般无出血和坏死灶。以上特征有助于和其他来源的肿瘤进行鉴别。

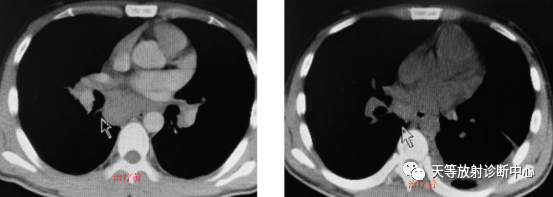

▲中纵纵隔透明血管型巨淋巴结增生,位于右侧中纵隔分叶状肿块影,明显强化,CT值接近大血管强化值。

▲中纵隔透明血管型巨淋巴结增生,中纵隔右侧气管旁类圆形肿块,明显强化。

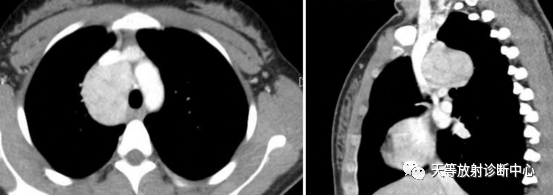

▲CD,左前纵隔明显强化肿块影。

▲CD治疗前后对比,病灶明显缩小。

2 、弥漫型 CD 的影像学表现

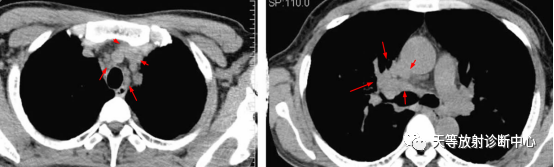

弥漫型 CD 病理上多为浆细胞型,少数为透明血管型。其影像学表现复杂多样,主要影像学表现为纵隔和肺门多组淋巴结肿大、肺实质内淋巴细胞间质性肺炎和胸腔积液等。X 线胸片表现为纵隔增宽和双侧肺门淋巴结肿大、 双肺可见边缘模糊的网织结节状阴影以及胸腔积液等。CT或MR显示为纵隔或肺门多组淋巴结肿大,直径小于局限型CD,约为1~6cm。

▲弥漫型 CD :纵隔及肺门、腋窝多发淋巴结肿大。

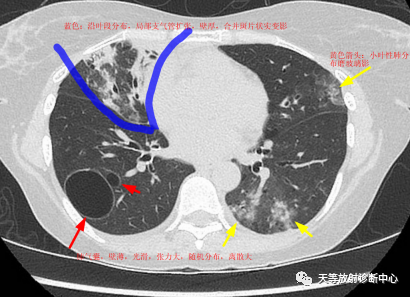

弥漫型 CD 如为透明血管型,其CT或MRI强化明显,强化程度类似于纵隔内大血管,有一定特征性,可强烈提示弥漫型 CD 的诊断;如为浆细胞型CT或 MRI仅轻度或中等度强化,缺乏特征性,此时与纵隔内淋巴瘤、淋巴结转移瘤、结节病及淋巴结结核鉴别诊断困难,确诊需穿刺活检或手术病理检查。弥漫型 CD 可侵犯肺实质,其病理组织学改变为淋巴细胞性间质性肺炎,机理是大量浆细胞在肺实质内浸润。这种淋巴细胞性间质性肺炎在薄层CT上主要表现为毛玻璃样病灶、气腔实变、边缘模糊并呈小叶中心性分布的小结节、支气管血管束增厚、小叶间隔增厚以及薄壁肺气囊。

▲淋巴细胞性间质性肺炎:毛玻璃样病灶、气腔实变、边缘模糊并呈小叶中心性分布的小结节、支气管血管束增厚、小叶间隔增厚以及薄壁肺气囊改变。

弥漫型CD是以患者具有全身症状,肝脾肿大,表浅淋巴结肿大,多克隆性高免疫球蛋白血症,肺门、纵隔淋巴结病和肺实质受累为特征的,无明显呼吸系统症状。这些患者肺实质的表现反映了淋巴细胞性间质性肺炎的存在。其肺内CT表现亦具有相当的特异性,了解其CT的表现有助于本病的诊断。弥漫型 CD 如为透明血管型,其强化尤为明显,可强烈提示该病的诊断。

总结:

1.肺部孤立清楚光整实性密度块影,影像通常能够立即给出肿瘤性病变的判断。

2.与支气管关系至关重要!

——与支气管密切相关者(支气管截断、进入狭窄等),应高度怀疑上皮来源癌肿,如神经内分泌肿瘤(类癌、大细胞癌等)。

——与支气管不相干者,则明显以良性肿瘤或病变多见,如错构瘤、硬化性肺细胞瘤、孤立性纤维瘤,甚至巨淋巴细胞增生等等。

不可忽视的是孤立性转移瘤,以及间叶来源恶性肿瘤,如肉瘤,相对少见一些。

3.重视强化表象!

1)含液囊肿几乎没有任何强化(没有生命力);错构瘤几乎没有高出肌肉组织的特殊强化。

2)典型类癌及大细胞癌通常强化明显;硬化性肺细胞瘤强化明显且多有明显延迟。

3)巨淋巴细胞增生则大多有动脉期显著强化等等。

因此本例更符合巨淋巴细胞增生。其他如孤立性纤维瘤更多见于肺边缘,有时可见蛇纹血管甚至能够观察到肺血管出入的“蒂”。

类型:原创

病例ID:ZYLM000004827

校对:李文文

阅读:1201

文章已于2024-03-21修改