患者:女,56岁。

主诉:发现右眼睑肿胀3个月。

现病史:患者自诉3个月前无明显诱因发现右眼睑肿胀,伴右眼流泪、眼胀、视物模糊,无复视、眼红、眼痛、眼球转动痛等其他眼部不适,未予治疗,3个月来眼睑肿胀逐渐加重,遂今就诊于我院,门诊完善眼眶CT检查后以“右眼眶肿物”收入院。自发病以来,患者精神、饮食、睡眠良好,大小便正常,体力体重无下降。

病案讨论

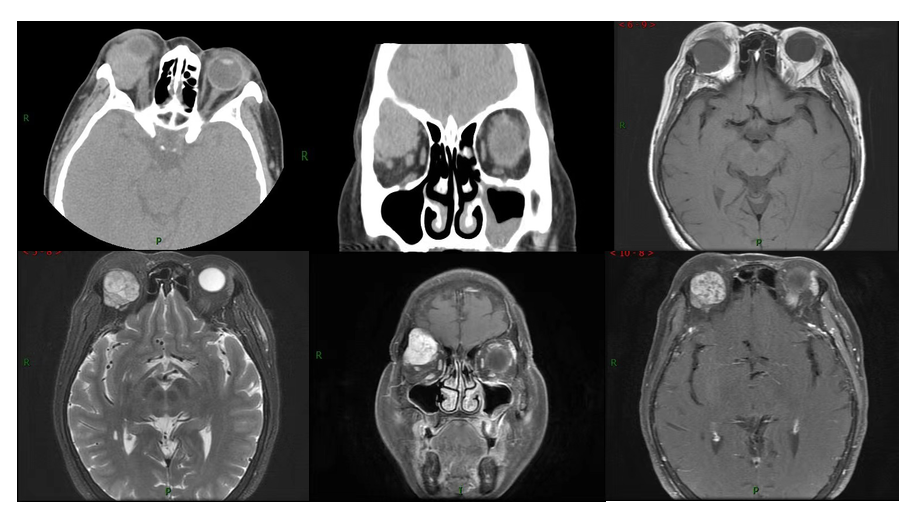

影像学表现:右侧眼眶外上方、肌锥外间隙见团片状长T1长T2信号影,截面积约为2.5cm×2.7cm,增强扫描呈明显不均匀强化,边界清,其内信号不均,与右侧泪腺关系紧密,邻近骨质受压变薄,邻近眼外肌受压推移,眼球突出,球内玻璃体、晶状体信号正常,球后脂肪间隙尚清,左侧眼球大小形态正常,眼球均匀光滑,球内玻璃体、晶状体信号正常,球后脂肪信号均匀,眼外肌无明显增粗,泪腺无增大,视神经走行正常,信号均匀。

影像学诊断:右侧眼眶外上方、肌锥外间隙占位,考虑为肿瘤性病变,来源于泪腺,多形性腺瘤可能性大,建议结合临床。

本例典型层面

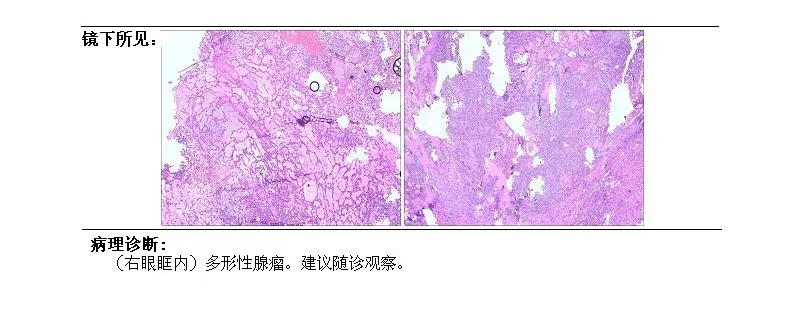

病理结果:右侧泪腺多形性腺瘤

泪腺多形性腺瘤

1、概述:多形性腺瘤是较为多见的泪腺肿瘤,起源于具有多向分化潜能的上皮细胞,占泪腺肿瘤的6%左右。临床症状主要有视力障碍、眼球运动障碍、眼球突出、眼底有时可见视乳头水肿、静脉充盈等。

2、病理:多形性腺瘤以其所含成分的比例,分为4个亚型,即中间型、间质型、腺瘤型和肌上皮瘤样型。镜下示可见正常残余泪腺组织附于肿瘤上,肿瘤假包膜外有瘤细胞。高倍镜下肿瘤为形态各异的片状、条索状和乳头状上皮细胞巢及分化的上皮细胞构成的大量双层管状结构,间质分化区可见大量黏液样假状软骨、透明和梭形细胞样、密集或散在的星形、钙化和骨组织结构。免疫组研究泪腺多形性腺瘤为纯上皮性肿瘤。

3、CT征象:多形性腺瘤大部分在平扫与脑组织密度相仿,部分肿瘤内见点片状低密度坏死区,眼球突出并向下移位,外直肌及上直肌群受压移位变形,增强后呈轻至中度均匀或不均匀强化。部分病例见残存位于病变下方正常泪腺组织,眼眶外侧壁骨质受压变形,骨质连续。

4、MRI征象:与脑白质相比,平扫T1WI呈等信号,T2WI由于组织结构复杂呈等、高混杂信号,信号不均匀,可有囊变坏死,增强后呈轻至中度均匀或不均匀强化。眼眶外上壁骨质受压变形,骨皮质显示清晰,骨髓腔信号正常。视神经、外直肌可受压移位。恶性肿瘤或良性多形性腺瘤恶变者肿块形态不规则或多个结节,混杂信号。可侵犯眶顶、外侧骨壁,甚至侵入骨壁内,或包绕骨生长,浸润周围脂肪间隙达皮下。

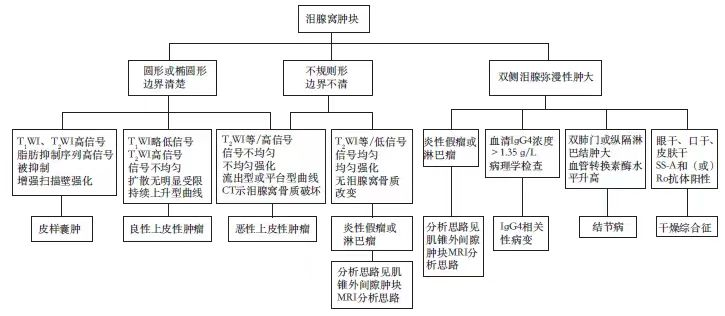

5、鉴别诊断

1)血管瘤:多数发生于球后肌锥内,不均匀强化,延迟显著充填,很少见低密度液化灶;T1WI低信号,T2WI高信号,且偶可见静脉石,有一定特点。

2)皮样囊肿:发生于眼眶外侧或外上方时,易与泪腺多形性腺瘤混淆。但它大多数密度低而均质,内容物可有毛发。CT值为负值,仅包膜(边缘)强化,且紧贴于骨壁生长,一般骨壁受压变形吸收。MRI典型表现:T1WI高信号,T2WI更高信号、均匀。

3)淋巴样肿瘤及炎性假瘤:又称为非泪腺固有肿瘤,即泪腺为好发部位之一,当表现为肿块时易与泪腺多形性腺瘤混淆,前者肿块后端锐角状,包绕眼球生长,很少有骨受压或破坏;后者肿块后端呈弧形,与眼球相切,少数包绕之,可有骨壁受压变形或破坏。

4)泪腺良性淋巴上皮病变(Mikulicz病):该病常有双侧泪腺和外直肌对称性增大.同时有结节病等全身性病史,腮腺和颌下腺亦呈现增大,与泪腺多形性腺瘤不难鉴别。

5)腺样囊性癌:多见于中青年人。病程短,发病快。具有嗜神经侵袭性和浸润性生长的特点,影像诊断要点:CT表现为泪腺窝不规则肿块,边界不清,侵犯周围组织,泪腺窝邻近的骨质呈溶骨性破坏。病变内可伴钙化。肿瘤沿眶外壁或眶顶向眶尖浸润时,可表现为“尾征”或“楔形征”。肿瘤亦可经眶顶、眶上裂区向颅内蔓延,或经眶外壁侵犯蔓延至颞窝和颞肌。MRI 表现为T1WI等信号,T2WI高信号,信号不均匀,增强扫描呈明显不均匀强化,TIC呈流出型或平台型。增强扫描有利于显示嗜神经浸润、颅内或海绵窦区受累及邻近骨髓浸润。

6)多形性腺癌:患者常有多形性腺瘤活检或不完整切除史。典型表现为眼睑肿胀或眼球突出在短期内快速进展,并出现疼痛等。影像诊断要点:CT和MRI可表现为境界不清的软组织肿块,密度或信号不均匀,可伴有钙化。当出现肿瘤浸润性生长、邻近骨质破坏时,高度提示恶变。

泪腺多形性腺瘤诊断要点:1、常见于中青年性;2、缓慢发生的眼球突出,无疼痛或眼球运动障碍;3、位于泪腺窝或眼睑泪腺区,相应区域未见正常泪腺或与正常泪腺分界不清;4、形态规则;5、边界清楚;6、增强后轻到中度强化,常不均匀;7、泪腺窝骨质受压变扁平或骨质吸收变薄。

类型:整理

病例ID:ZYLM000004774

校对:李文文

阅读:1231

文章已于2024-03-16修改