患者:女,65岁;

主诉:咳嗽1月,发现纵隔占位1天

现病史:1月前无明显诱因出现咳嗽,咳嗽为干咳,无咳痰、发热,无胸痛、盗汗等症状,至医院就诊,给予口服药物治疗后好转,停药后咳嗽加重,为求进一步诊治,来我院就诊;

病案讨论:

影像所见:纵隔右前缘可见大小约27mmX25mm软组织影,呈中度强化,内可见小片样无强化区,病灶边缘显示较光整,与邻近主动脉分界尚可,左侧缘可见一细小血管影像。

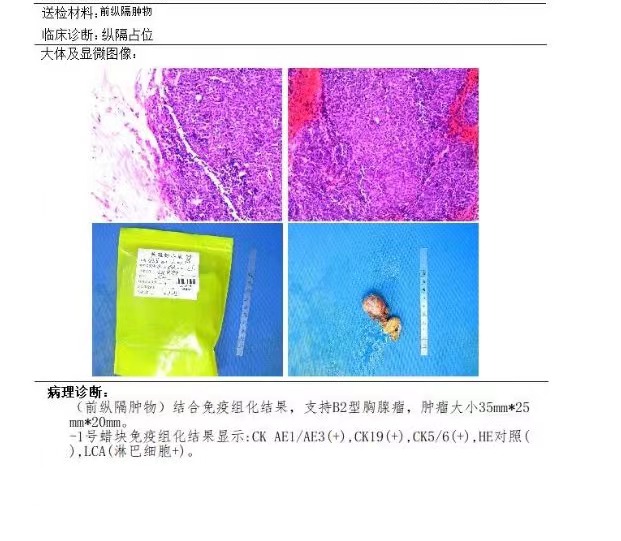

影像诊断:纵隔右前缘结节,影像分析多考虑胸腺瘤,建议结合病理。

病理结果:B2型胸腺瘤

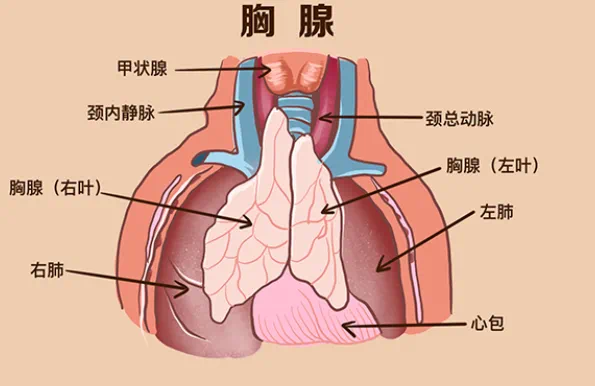

1、概述:

胸腺瘤是成人最常见的原发性前纵隔肿瘤,起源于胸腺上皮细胞。可发生于任何年龄组,以40-50岁最常见。大多数(90%)发生于前上纵隔,少数可发生在后纵隔或纵隔外。组织学可分为上皮细胞型,淋巴型,混合型。也可分为非侵袭性胸腺瘤(在包膜内),侵袭性胸腺瘤(蔓延至包膜外)。

2、临床表现:

一般表现:多无症状,仅在偶然的胸片发现。有症状者多为瘤体较大,侵犯或压迫临近纵隔结构引起胸部症状,如胸闷、胸痛、咳嗽、呼吸困难、吞咽困难、上腔静脉综合征、心包填塞等症状。

特殊表现:1.重症肌无力;2.单纯红细胞再生障碍性贫血;3.低丙球蛋白血症等。

3、影像学特点:

(1)X线:

大部分胸腺瘤位于胸骨后上方或胸骨后中1/3处。一般称圆形、椭圆形或菱形肿块阴影。密度均匀一致,边缘清楚而光滑或略有分叶。少数的胸腺瘤可发生钙化。

(2) CT:

非侵袭性胸腺瘤:圆形或椭圆形肿块影,可有分叶,小的位于中线一侧,大的位于中线两侧。边缘清晰而锐利。可伴有囊变,少有钙化。增强可呈均匀及不均匀强化。

侵袭性胸腺瘤:形态不规则,可成分叶状,边界不清晰的肿块影,可累及胸膜及心包,纵隔脂肪组织消失。增强呈不均匀强化。

(3)MR:

平扫肿块与肌肉信号相似,增强后轻度强化;囊变 T1WI低信号;T2WI高信号;侵袭性胸腺瘤包膜不完整,病灶周围的纵隔脂肪被侵犯;脂肪抑制有助于区分肿瘤与周围脂肪。

4、2015版WHO分类将胸腺瘤分为:

A型:梭形/卵圆形细胞

非典型A型:A型伴有一定程度异型性

AB型:混合型不提倡使用

B1型:未成熟T淋巴细胞为主

B2型:介于B1、B3型之间

B3型:上皮细胞为主

C型:胸腺癌

A型胸腺瘤相对少见,占胸腺肿瘤的11.5%。临床上很少伴发重症肌无力,病理上肿瘤组织界限清晰, 小叶间白色纤维分隔不明显,通常被认为是良性肿瘤, 简化分型中归为低危胸腺瘤。Fukumoto等报道低危胸腺瘤多生长缓慢,肿瘤倍增时间中位数为607d,远低于高危组及胸腺癌组的459d和205d。A型胸腺瘤5年及10年生存率达100%,手术切除后几乎无复发。CT扫描肿块边缘清晰,呈类圆形,贴近纵隔面可出现类似铸型生长;大多数肿块密度均匀,少数可发生囊变,实质内钙化罕见,但包膜钙化常见;肿块体积常较其他类型胸腺瘤小;CT增强肿块常呈轻至中度强化,也可无明显强化,若包膜钙化,肿块可无明显强化。

AB型为最常见或次常见的类型,占胸腺肿瘤的28.5%,可伴副瘤综合征,但重症肌无力不常见。有报道称AB型胸腺瘤可并发多发性肌炎而引起肌痛和水肿。病理上通常包膜完整,切面呈结节状,结节间见纤维分隔。临床上一般认为是良性肿瘤,与A型同属低危胸腺瘤,5年和10年生存率约80% ~100%,复发转移极其罕见。CT示:肿块边缘强袭,与心包周围脂肪间隙清晰,低密度纤维分隔在此AB胸腺瘤中最常见,很少发生大范围囊变;若实质内出现钙化,提示存在AB型的可能;通常无胸膜种植结节及胸腔积液。增强扫描轻至中度。

B1型胸腺瘤属少见类型,占胸腺肿瘤的17.5%,文献报道B1及以上分型的病例重症肌无力常见。44%的病例病理上通常包膜完整,可保留胸腺小叶结构,可见粗大纤维分隔,被认为是低危但具恶性潜能的肿瘤。有报道称肿块较大时 (一般 ≥10cm),约 有20%的病例可发生周围脂肪组织侵袭。手术切除率约91% ~94%,术后复发率<10%,10年生存率>90%。B1型胸腺瘤处于AB型和B2型过度类型,以往认为缺乏影像特征性。CT平扫肿块边缘分叶常见,病变内可见低密度的纤维分隔,但缺乏AB型胸腺瘤广泛而显著的分隔;若肿块体积大且伴有囊变(坏死)区则难以与B2、B3型胸腺瘤区分;B1型少见胸腔积液,少数有实质钙化;可侵犯纵隔脂肪,表现为肿块边缘与周围脂肪交界区的“晕征”;CT增强肿瘤实性成分常呈轻至中度强化。

B2和AB型同为胸腺瘤的最常见类型, 与重症肌无力显著相关。病理上通常包膜不完整,可侵犯纵隔脂肪及邻近器官, 可见纤维分隔,但常不完整,可发生囊变、出血;属于高危、恶性程度中等的肿瘤。大约有5%~15%病例初诊时已经伴发广泛的周围组织侵犯。约有5%~9%病例术后复发,术后转移率达11%,10年生存率70%~90%。CT平扫呈分叶状,部分为多结节型;肿块内几乎无明显低密度分隔,但MRI有时可见到,偶见斑点状钙化灶,大部分病例可出现较大范围囊变及低密度坏死区;易出现纵隔胸膜蔓延及胸膜转移,并偶见肾孤立性转移的报道;可出现胸腔积液,CT增强病灶内实性成分呈轻至中度强化,部分因血供丰富呈明显强化。

B3型胸腺瘤约占胸腺肿瘤的16%,最常见的症状为重症肌无力,约占50%。肿块通常无包膜,常侵犯纵隔脂肪及邻近器官,纤维分隔较少见,囊变、出血常见, 与B2型同属高危、中度恶性肿瘤。初诊时发生远处转移病例约占7%,Ⅰ期病例罕见,约15%~17%术后复发,术后转移率约20%,10年生存率50%~70%。CT平扫肿块内几乎无低密度分隔,易发现纵隔脂肪、胸膜侵犯及胸膜、心包多发种植转移,心包内侵犯只见于B3型胸腺瘤和癌,侵犯纵隔内大血管罕见,纵隔淋巴结转移少见,可出现心包种植转移,胸膜种植转移少见;CT增强呈不均匀强化,因肿瘤囊实性成分混杂,血供不均衡,可伴有肿瘤内血管强化。

C型胸腺瘤即胸腺癌。文献报道30岁以下的胸腺癌极少见,最常见病理类型为鳞癌,其次为神经内分泌癌等,肿瘤高度恶性,约50%以上初诊时伴发远处转移,极少伴发重症肌无力(WHO<5%)。CT平扫常表现为前纵隔肿块、中心型生长,形态显著不规则几率高于B2、B3型,边缘模糊常见,易出现肿块内低密度区,且范围较大,同高危胸腺瘤一样, 易出现瘤体内微钙化或泥沙样钙化,纵隔内血管侵常见,可伴有胸膜转移、肺转移,可出现膈神经受累、膈肌升高。胸腔积液出现几率较胸腺瘤明显增高。

5、Masaoka分期:

I:大体和镜下均无包膜受累。

Il:大体见肿瘤累及周围脂肪或纵隔胸膜,镜下累及包膜。

III:大体见累及邻近器官(心包,大血管和肺)。 IVa: 累及胸膜和心脏。IVb:淋巴或血行转移。

·A、B、B1型分期大多属于1期、II期。·B2、B3、C型分期属于III期、IV期。

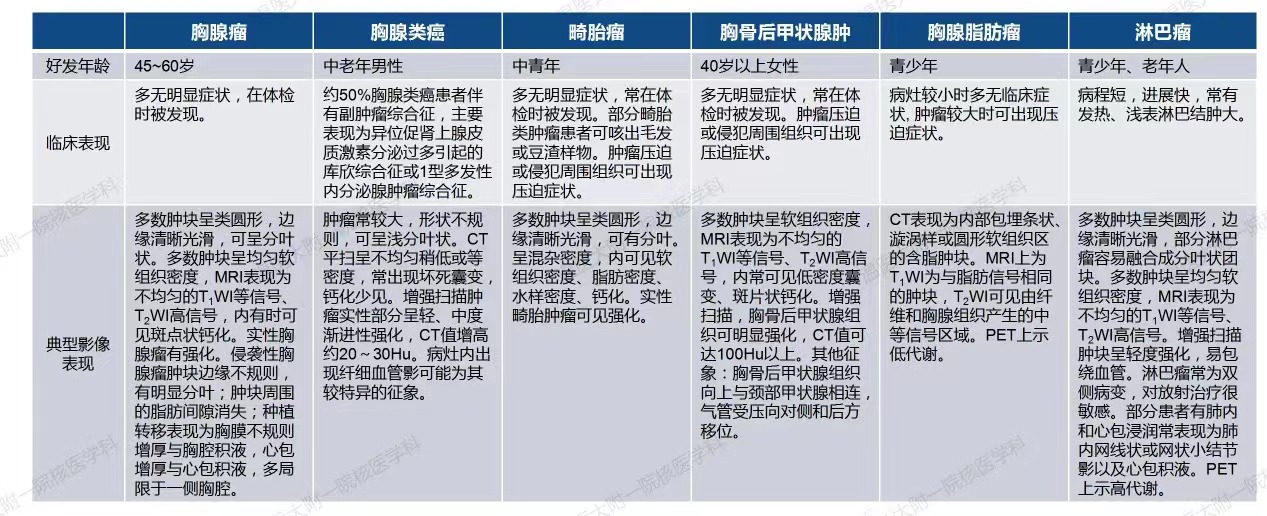

6、鉴别诊断:

(1)胸腺增生:

镜下可见胸腺髓质内有生发中心及淋巴滤泡增生,腺体本身可无增大。CT表现为胸腺弥漫性增大,通常是左右两叶一致性增大,与纵隔轮廓保持一致。

(2)淋巴瘤:

好发于青少年或青年,其次为老年。多为双侧性,浸润范围常超出前纵隔,病变多累及主动脉弓上方,淋巴瘤呈多发结节或多发结节融合成肿块,边缘大多呈分叶状,增强扫描多为不均匀轻度强化,其中可有结节样明显强化区。常伴有其他部位淋巴结肿大。

(3)畸胎瘤:

肿瘤多位于纵隔前中区,囊性畸胎瘤一般为囊壁较厚的圆形或卵圆形肿块,密度均匀,增强后囊壁强化而囊内液体不强化。囊实性或实性畸胎瘤多表现为类圆形或不规则混杂密度肿块,半数以上畸胎瘤内可见脂肪影,部分可见钙化表现。

7.治疗方案

胸腺瘤直径大于3cm时,即时是非侵袭性胸腺瘤,也应给以切除;重症肌无力患者中,需密切注意呼吸支持,减少手术死亡率;大多数与I或II期胸腺瘤患者单纯手术后预后良好,无需化疗;对于进展期的患者,新辅助化疗有助于病灶完全切除;同时新辅助化疗可作为综合治疗的一部分,提高长期的总体生存率和无病生存期;化疗可以改善疾病晚期的不适。

类型:原创

病例ID:ZYLM000004583

校对:李文文

阅读:1850

文章已于2024-02-24修改