男 78岁

主诉:双侧鼻塞伴流脓涕3月

现病史:患者自诉于3月前无明显诱因双侧鼻塞,呈持续性,伴有流脓涕,偶有头痛、无发热,有咽痛,无呼吸困难,无吞咽困难,无咳嗽、有咳痰,咳痰带血丝,伴有听力下降、耳闷耳鸣,无其他特殊不适主诉,患者未在意,近期患者双侧鼻塞头痛症状较前加重,有咽痛

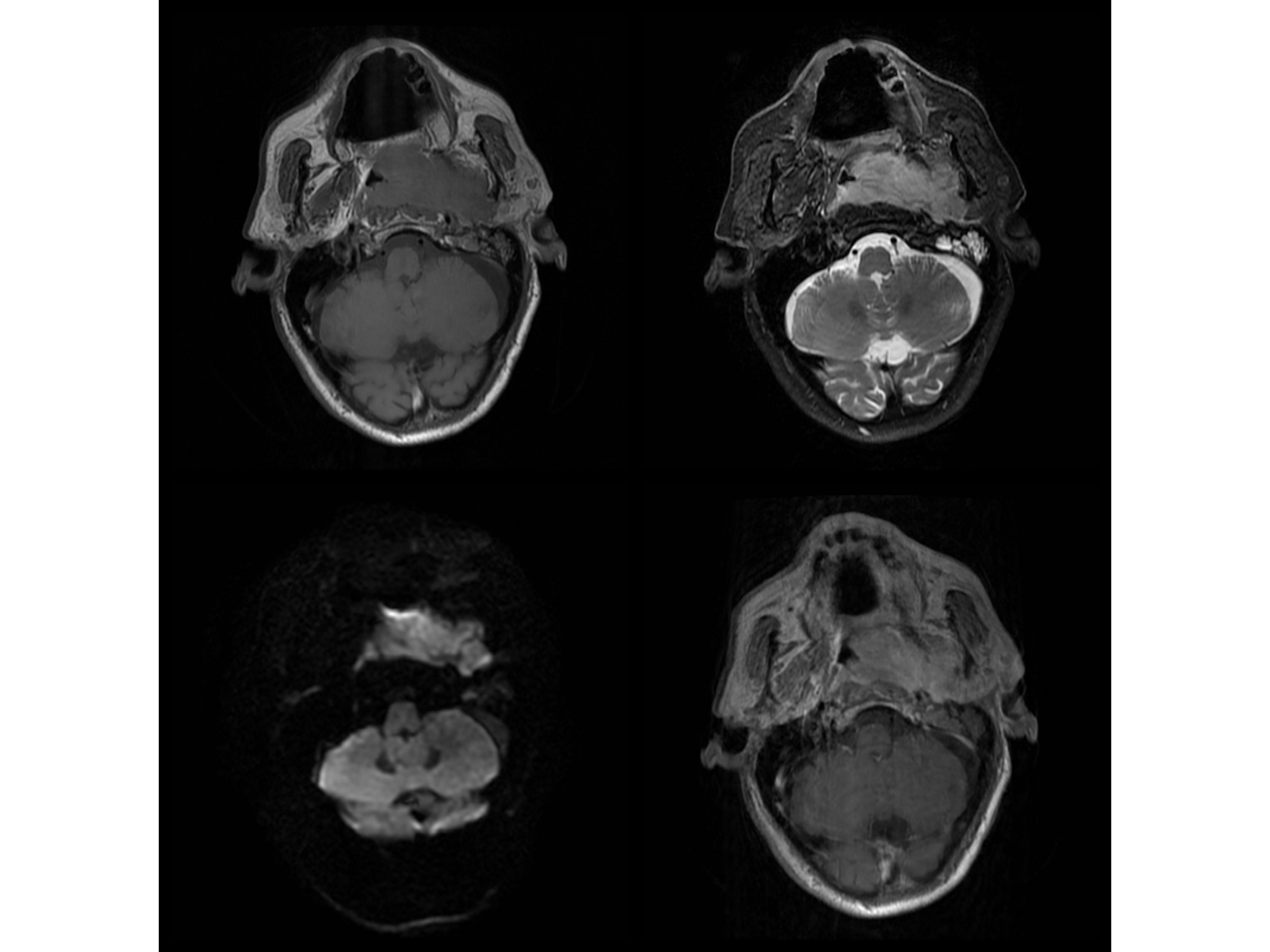

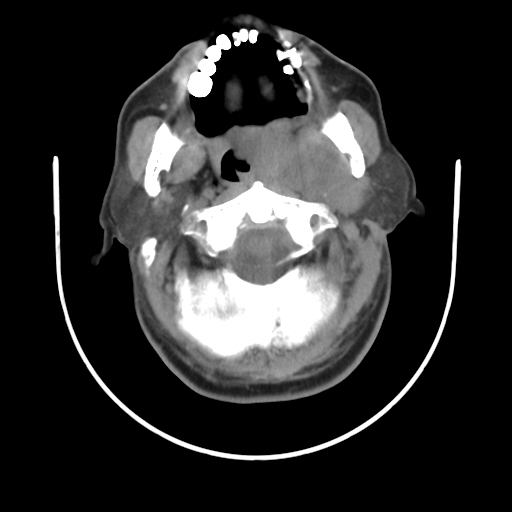

CT平扫

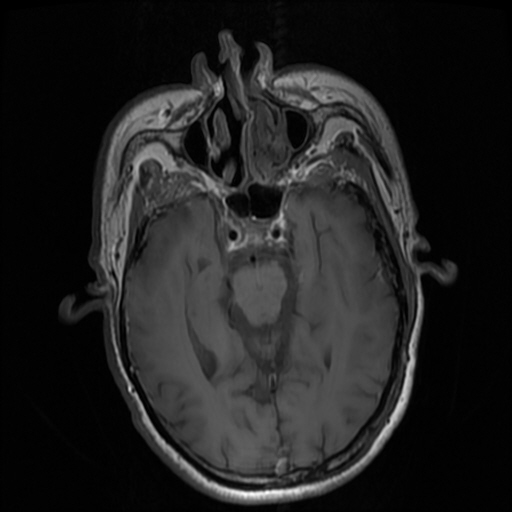

CT平扫 T1WI

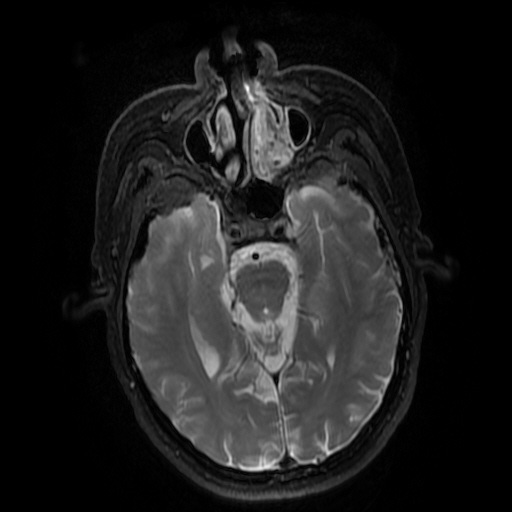

T1WI T2WI

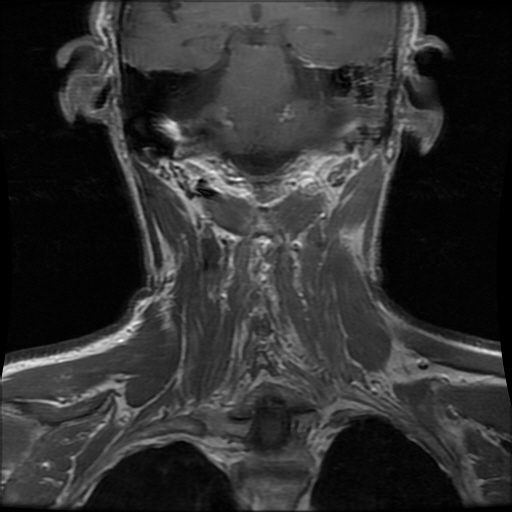

T2WI T2WI Cor

T2WI Cor T1WI Cor

T1WI Cor DWI

DWI T1 +C

T1 +C T1+C Cor

T1+C Cor病案讨论

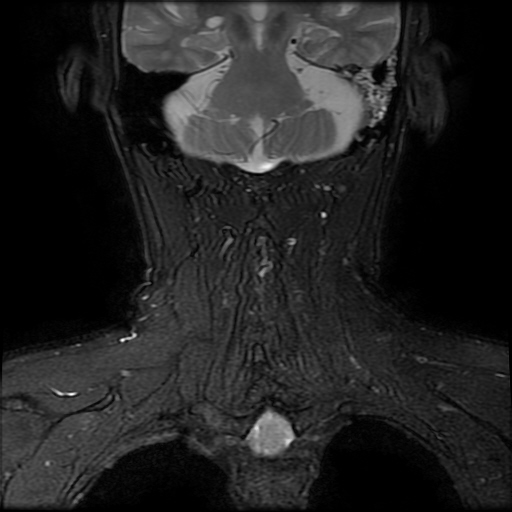

CT表现:鼻咽顶后壁-左侧壁-左侧咽旁间隙团块状增厚,相应处鼻咽腔变窄,左侧咽隐窝消失,病灶与左侧翼内肌分界不清,上缘与左侧下鼻甲及鼻中隔后部软组织分界不清,向后外突向左侧腮腺。

CT诊断意见:鼻咽顶后壁-左侧壁-左侧咽旁间隙肿块,考虑:肿瘤,建议颈部MR平扫、DWI及增强检查。

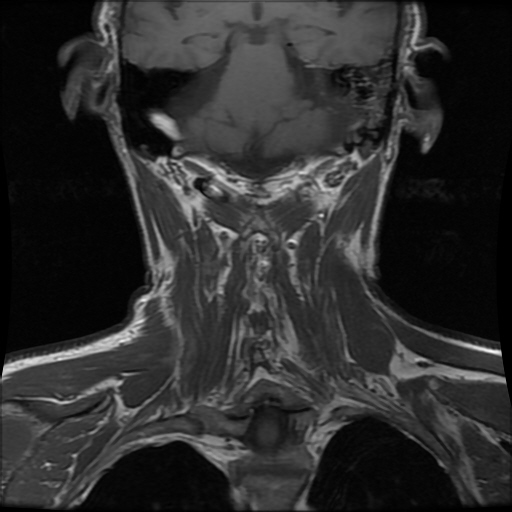

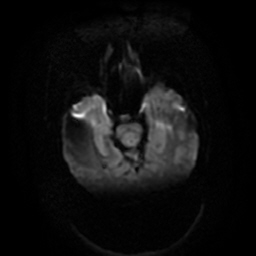

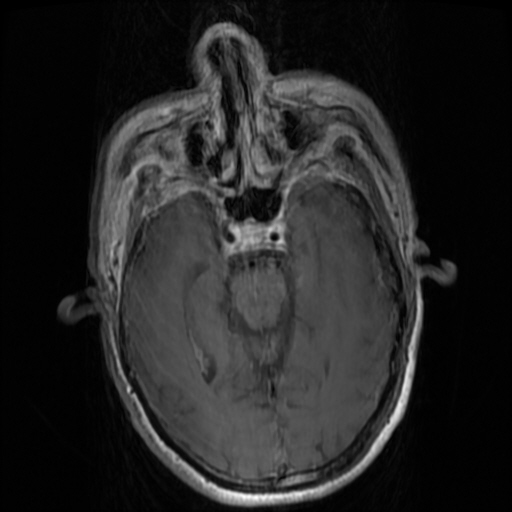

MR表现: 鼻咽顶后壁-左侧壁-左侧咽旁间隙团块影,呈稍短T1,T2压脂序列高信号影,DWI序列呈高信号影,ADC值明显减低,为0.469×10-3mm2/s增强后明显不均匀强化,大小约33mm×64mm×57mm,相应处鼻咽及口咽腔变窄,左侧咽隐窝消失,病灶与左侧翼内肌分界不清,上缘与左侧中、下鼻甲及鼻中隔后部软组织分界不清,向后经咽旁间隙外突向左侧腮腺。另右侧口咽壁亦见不规则结节状隆起影,较厚处约18mm,下缘达右侧会厌并局部与右侧会厌分界欠清,稍短T1,T2压脂序列高信号影,DWI序列呈不均匀高信号影,ADC值略减低,增强后明显不均匀强化。双侧颌下、颏下、腮腺区、颈部多发肿大淋巴结影,大者短径约18mm,增强后呈轻度较均匀强化。

MR诊断意见:

鼻咽顶后壁-左侧壁-左侧咽旁间隙肿块及右侧口咽壁结节,考虑:肿瘤。

双侧颌下、颏下、腮腺区、颈部多发肿大淋巴结,考虑转移性淋巴结。

穿刺病理:

鼻咽部肿物:灰红碎组织一堆,大小合计1.5*1.0*0.3cm,全取。

常规诊断:(鼻咽部肿物):镜下示中等偏大的淋巴样细胞弥漫分布,伴坏死,淋巴造血系统肿瘤不除外,需免疫组化协诊。

免疫组化:2317580-1:AE1/AE3(-),CD3(背景细胞+),CD20(+),CD5(背景细胞+),PAX-5(+),CD21(-),CD56(-),Ki-67(80%+),CD10(-),MUM-1(+),Bcl-2(50% +),Bcl-6(+),CD30(-),C-MYC(40%+)。原位杂交:EBER(-);

(鼻咽部肿物):结合免疫组化,非霍奇金淋巴瘤,B细胞源性,符合弥漫大B细胞淋巴瘤(非生发中心型)。

咽淋巴环淋巴瘤

绝大多数为非霍奇金淋巴瘤(non-Hodgkinlymphoma,NHL);

咽淋巴环包括咽扁桃体、咽鼓管扁桃体、腭扁桃体和舌扁桃体,是NHL结外侵犯的最常见部位,以B细胞起源为主,约占86%;

腭扁桃体是咽淋巴环NHL的第一好发部位,其次为鼻咽部;

发病年龄多为50岁以上,男性多于女性。

临床表现

咽喉部不适、吞咽梗阻感、咽部肿物或无意中发现颈部肿物,部分表现为发热及全身浅表淋巴结肿大。

影像学检查方法及表现:

MRI可明确病变部位、侵犯范围及信号特点,是诊断咽淋巴环淋巴瘤的首选方法。

CT表现:与邻近肌肉呈等密度的结节或肿物影,边界清楚,密度均匀,无钙化,未治疗前多无囊变及坏死,增强后可有轻度强化。

MR:平扫T1WI呈等或稍低信号,T2WI呈均匀高信号,脂肪抑制序列呈高信号,DWI呈高信号,ADC呈极低信号,

本例诊断要点:

1.发病部位:咽淋巴环

2.信号及密度均匀

3.ADC值明显减低,为0.469×10-3mm2/s

4.伴颈部淋巴结肿大

鉴别诊断

咽部鳞癌:侵袭性强,多向深部组织浸润、破坏,可有邻近骨质破坏,甚至颅内侵犯,多有坏死及囊变,一般不均匀强化,其所致颈部淋巴结肿大,多沿淋巴引流途径分布。

咽淋巴环淋巴组织增生:多发生于青少年,由慢性炎性刺激引起,表现为咽壁局部或弥漫均匀性增厚,与咽部淋巴瘤较难鉴别,颈部多无肿大淋巴结。

治疗及预后

淋巴瘤的治疗以化疗为主,辅以放疗,具有高度异质性,治疗差别大,不同病理类型和分期的淋巴瘤无论从治疗强度还是预后上都存在很大差别,治疗后应定期随访。

类型:原创

病例ID:ZYLM000004496

校对:陆喜红

阅读:1248

文章已于2024-02-18修改