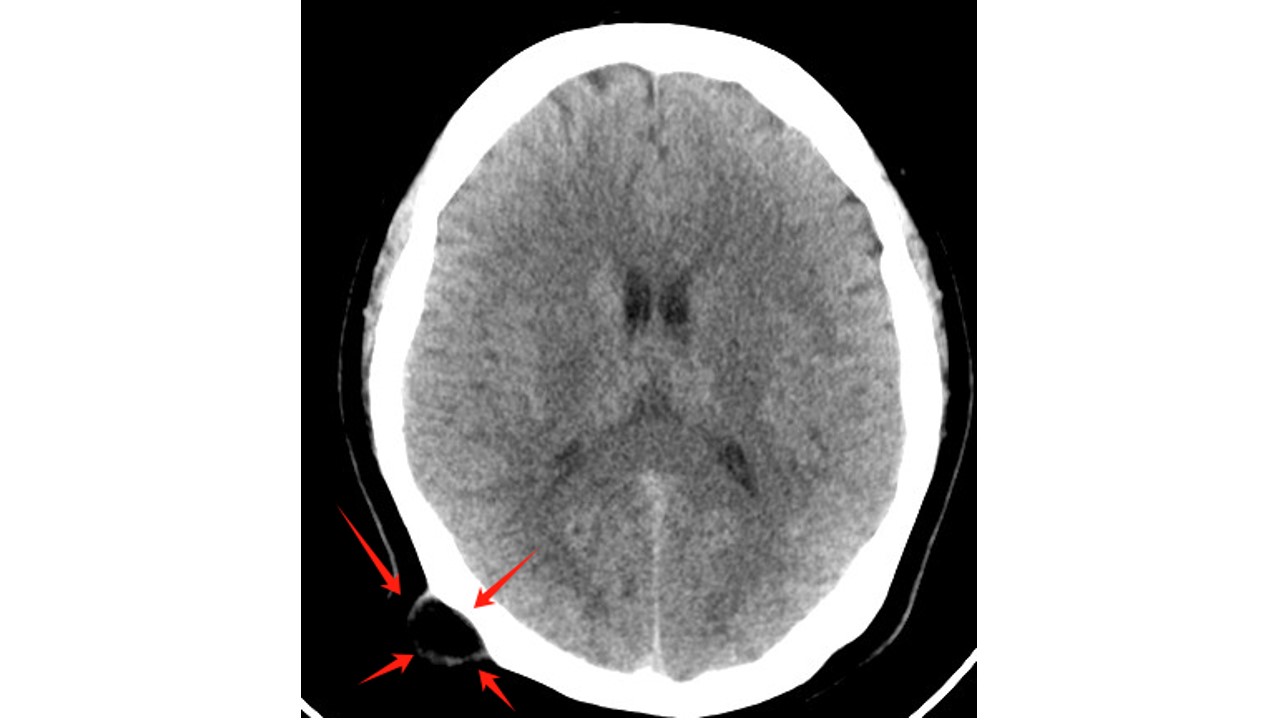

女,31岁,头部外伤2小时。

病案讨论

CT表现:右侧枕部皮下类圆形脂肪密度影,大小约23mm*17mm,边界尚清,邻近颅板受压变形。

头皮占位性病变的影像表现及临床特点分析

头皮占位性病变在临床上并不罕见,约占皮肤占位的2%,且病因多样、病程各异。引发头皮占位的病因广泛,包括头皮原发性肿瘤,或继发于颅骨或颅内病变而导致的头皮损害,甚至可能是某些恶性肿瘤引发的远端转移。近年以头皮占位为首发临床表现而就诊的恶性肿瘤病例也偶有报道。然而,目前对头皮肿物的诊断依旧主要依靠术后病理,缺乏详细的术前诊断及跨学科的会诊,对疾病的鉴别诊断和治疗措施更是缺乏详尽的描述。鉴于此,本文通过对该领域现有文献研究综合分析,并归纳总结常见的头皮占位性病变的特点以及影像表现的共性,以期为临床头皮占位性病变提供有价值的术前诊断思路及方法。

1.头皮的解剖学特点

头皮是一种毛皮脂腺囊分布非常集中的解剖组织,头皮纵向上起自眶上缘至上颈线,横向至双耳、颞窝及双侧颧弓。解剖上将头皮软组织分为5层,自外向内分别为皮肤、浅筋膜层、帽状腱膜层、腱膜下疏松结缔组织及骨膜。头皮的神经分布及血液供应十分丰富。头皮由运动神经及感觉神经共同支配,感觉神经包括:支配前额部头皮的眶上神经及滑车上神经,支配双颞侧部的上颌神经外侧支颧支,支配外侧的下颌神经耳颞支,以及共同支配耳后至枕部及后颈部的头皮的耳大神经、枕小神经及枕大神经。

头皮的运动神经可支配相应的肌肉,使之与帽状腱膜拉近。额肌、耳前肌及耳上肌均受面神经颞支支配,枕肌及耳后肌由面神经耳后支支配,颞肌由三叉神经下颌支发出的颞前及颞后神经共同支配。在帽状腱膜的上方覆盖着丰富的小动脉血管网以提供头皮的血供。

头皮的供血血管主要有5对,分别包括供应前方的眶上动脉及滑车上动脉、供应两侧的颞浅动脉、耳动脉以及供应后方的枕动脉。头皮的血供丰富,且各动脉与同侧及对侧的血管吻合也相当复杂,因此头皮组织很少发生缺血坏死,但由于外伤或其他疾病导致头皮血管破裂,会造成大量出血,且易发生组织感染。另外,在某些血管集中的区域(如枕部)发生占位性病变时,要注意病灶与大血管的关系,避免手术造成血管损伤而导致严重出血,这种解剖特异性同时也限制了一些特殊的治疗方法,如冷冻治疗、电干燥法和头皮刮除术的使用。因此,在治疗这些区域时,应慎重考虑到这种解剖特异性,科学全面地制定适合的治疗方案。头皮内没有淋巴结,头皮的淋巴回流主要集合回流于枕部、耳前及耳后区域,另外还有一部分回流于颈上部和腮腺。

2.头皮影像检查技术

目前头皮占位的影像检查方法主要包括超声、CT及MRI检查。X线检查也可用于临床诊断,但仅在肿块巨大、明显,或已有明显的骨质破坏的情况下方能观察到。超声检查方便、简单易行且价格较低,对病人自身要求较低,可作为头皮软组织病变的初筛检查方法,但诊断特异性较差,也难以对病变进行定性诊断。

CT检查具有很高的密度分辨力,可广泛应用于临床,但头皮占位较小或病变密度与头皮正常软组织密度相近时难以观察到。MRI检查对头皮的影像特异性和组织特异性区分较CT检查敏感、准确,MRI能敏感地提示头皮占位的骨髓侵犯和周围神经损害,可作为头皮占位的首选影像检查方法。CT检查对于骨组织成像,特别是恶性肿瘤导致的直接性骨破坏的病人具有相应的优势。因此,在具体的临床环境中,临床医生需结合各种条件因素诸如检查成本、病人特异性、病人禁忌证(如过敏、妊娠、肾功能衰竭)等选择合适的检查方法。此外,PET/CT也可用于头皮占位的诊断。

3.正常头皮影像表现

在CT和MRI影像中,头皮可被区分为皮肤(表皮/真皮)、皮下组织、帽状腱膜-腱膜下疏松结缔组织-骨膜3个层次分明的层面。头皮的皮下脂肪内具有垂直走行的网状纤维,这些网状纤维结构能牢固地将真皮皮瓣和帽状腱膜固定在一起。T1WI影像能够非常清晰地显示脂肪组织并与其他组织结构形成对比,因此在MR影像上,头皮从外到内依次表现为等信号的表皮和浅层结缔组织层、高信号的皮下脂肪层以及低信号的颅骨外板。

值得注意的是,9~11岁的儿童骨骼内黄骨髓脂肪化,致使颅骨外板在MR影像上可与颅骨内板相区分,这是一个典型的影像标志。在CT影像中,最外层的皮肤及附件结构形成1~2mm厚的线状中等密度影,其下为约5mm的以脂肪密度为主的低密度影,再向下是贴近颅骨的骨性高密度影。顶骨、耳外肌、颞肌由于肌肉组织较厚,在CT上可显示肌肉组织密度,厚度因个人肌肉厚度而异。了解并正确区分头皮影像上所显示的组织学层面对准确诊断病变位置、评估侵犯程度及范围具有至关重要的作用。

4.常见头皮占位性病变的影像表现及临床特点

4.1头皮占位性病变的分类

头皮占位性病变病因众多、分类繁杂,除原发于头皮组织的疾病外,还包括外伤所致的皮下血肿,感染引发的脓肿,继发于恶性肿瘤或全身性恶病质的颅骨及头皮转移,发生于颅骨及颅内疾病,如骨瘤、颅板内海绵状血管瘤、外生性脑膜瘤等在临床上均有发生。头皮肿瘤可直接原发于头皮毛囊上皮细胞,也可发生于滤泡间上皮和其他组织细胞类型。因此,头皮肿瘤的分类取决于皮脂腺单位的分化来源,包括内皮细胞、上皮细胞、色素细胞、成纤维细胞等,或是滤泡间细胞、真皮组织或其他肿瘤的转移。常见的头皮肿瘤大致包括:皮脂腺痣、光化性角化病、基底细胞癌、鳞状细胞癌、黑色素瘤、血管肉瘤、转移瘤等,淋巴瘤或血管瘤也常发生于头皮上。

4.2良性占位

有研究显示82.3%的头皮病变均起源于头皮自身的基本结构,其中皮脂腺囊肿约占头皮良性占位的一半,但术前正确诊断率仅为7.14%。大多数头皮良性占位的CT定性诊断并不困难,但因头皮软组织较薄、病灶较小或因病灶与周围头皮软组织密度差异性较小而造成漏诊;另外发生于头顶部的病变由于扫描层面的限制容易漏诊。遵循正确的阅片顺序和方法,对影像进行三维重组或补充MRI检查均能大大减少漏诊率。

4.2.1脂肪瘤和血管瘤

脂肪瘤和血管瘤均是临床上非常多见的头皮良性占位。在CT影像上脂肪瘤多表现为类圆形或扁圆形均匀极低密度的包块影,影像上以CT值为负值最有特征性,部分病灶可见少许分隔。血管瘤在CT影像上表现为软组织密度影像,形态大多规整,边界清楚;在T2WI上呈现明显的高信号改变,可因瘤体内情况复杂,T1WI信号高低各异。在MR影像上,血管流空效应和增强后强化是诊断血管瘤的特点。部分特殊血管瘤如肌内海绵状血管瘤,病灶边缘常会出现条带状或不规则花边状的T1WI高信号,病灶内可见钙化、静脉石等成分,增强扫描瘤体强化程度明显不均。

4.2.2头皮囊肿类疾病

头皮囊肿类疾病(皮脂腺囊肿、皮样囊肿、表皮样囊肿等)CT上主要表现为类圆形低密度包块,由于其所含组织成分不同从而表现出密度差异。大多病灶密度偏低,在20~40HU之间,若囊肿内发生感染,蛋白含量增高,或发生出血、钙化、多核蛋白角化会导致病灶密度相应增高且不均匀。外毛根鞘囊肿(proliferating trichilemmal cyst,PTC)是一种较罕见的、类似于毛囊峡部外毛根鞘的囊实混合性肿瘤,多为良性,一般好发于老年女性头颈部,临床表现多为外生、孤立、分叶状包块。影像上,PTC具有钙化发生率高且形态多样的特征,钙化可为点状、条状或结节样,多分布于病灶外周,甚至可将病灶包裹或覆盖。

增殖性PTC是PTC的一种异常增殖恶化改变,当PTC表现为迅速增大,并可引起区域性转移时需高度怀疑恶变可能,增殖性PTC影像表现没有特异性,因而难以区别其良恶性,常需要通过病理检查鉴别。

4.2.3钙化上皮瘤

钙化上皮瘤是临床上常见的以钙化为特征的头皮病变,多表现为较松散的砂砾样或结节样钙化灶,诊断具有特征性,需与其他钙化病变鉴别,主要包括骨化性肌炎和骨瘤。骨化性肌炎是一种以肿块内异常骨化为特点的疾病,钙化饱满致密;而骨瘤是一种来源于颅骨的病变,表现为颅骨外板隆起,无骨质破坏。

4.2.4神经纤维瘤

神经纤维瘤是一种缓慢生长的良性肿瘤,可起源于神经外膜、神经束膜或神经内膜。头皮神经纤维瘤很少单发于头皮,多为神经纤维瘤病继发于头皮的表现。头皮神经纤维瘤常表现为头皮及皮下软组织密度小结节,成人多为不规则、弥漫性软组织增厚,在影像及临床上均缺乏特异性。MRI可以较好地显示肿瘤与瘤旁组织、肌肉、血管、神经等的解剖关系,并能显示伴发的颅骨缺损及其他畸形等,是一种较好的检查方法。神经纤维瘤在MRI上具有一定的特征,通常头皮神经纤维瘤在T1WI上呈稍低信号,在T2WI上呈轻度稍高信号或等信号。

当病变发生囊变、坏死时,病变T1WI信号减低、T2WI信号增高;出血时则T1WI、T2WI信号均增高,部分病灶边缘可见低信号的包膜影。由于病灶内部有大量胶原纤维成分的存在,细胞排列不够密集,故在DWI上呈等信号。增强扫描可见较明显的强化改变,强化不均,其内可见迂曲血管影,提示血供较丰富。一般情况下,神经纤维瘤较少侵犯颅骨,但当肿瘤较大时往往只是压迫颅骨,形成压迹。头皮神经纤维瘤在MRI上主要与皮下脂肪瘤、肌内海绵状血管瘤相鉴别。

4.2.5其他

头皮占位性病变还包括外伤导致的皮下血肿、感染引发的脓肿等,结合病史及增强检查不难鉴别。

4.3恶性占位

恶性头皮占位的发病率较良性占位大大减低,有文献报道恶性头皮占位仅占头皮占位的1.4%,头皮恶性肿瘤多发于发质稀少、头皮常直接暴露于日光下的中老年人,且随年龄增加,发病率也随之增加。但这并不绝对,有相当一部分的头皮恶性肿瘤发生在无脱发的人群中。头皮肿瘤的发病人群呈双峰分布,有研究显示,在有头皮肿瘤的197例女性中,28%发生于50岁以下的中青年女性,这说明除光照外头皮肿瘤还存在着其他重要的致病因素,另外,该研究还指出女性头皮肿瘤多好发于额顶部(约67%),而男性头皮肿瘤更倾向发病于耳后及颞枕部(约50%)。目前我国常见的头皮恶性肿瘤包括鳞状细胞癌、基底细胞癌、恶性黑色素瘤以及转移瘤等。

4.3.1鳞状细胞癌

鳞状细胞癌形态大多不规整,大体常呈菜花样改变,突破头皮表层生长,表面常破溃、感染、出血。CT上可表现为形态不规整的软组织肿块影,多因伴发坏死、钙化而密度不均;MRI主要表现为以T1WI低信号、T2WI高信号为主的混杂信号影。病灶可向颅骨侵袭,并发骨质破坏,甚至可突破脑膜向颅内侵袭。

4.3.2基底细胞癌

基底细胞癌是一种低度恶性、侵袭性的头皮肿瘤,多发病于发质稀少的人群,这与紫外线的辐射有着非常紧密的联系;其次,基底细胞癌与电离辐射、遗传等因素也有一定的关系;另外,长期使用免疫抑制剂的人群也作为好发人群,需引起相应的重视,患基底细胞癌的女性病人远远超过男性病人。基底细胞癌多为结节性,且早期没有任何临床征象,MR影像表现多为类圆形T1WI稍低、T2WI高信号影。

4.3.3转移瘤

转移瘤是继鳞状细胞癌、基底细胞癌之后的第3高发的头皮恶性肿瘤,约占头皮恶性病变的12.8%。全身各部分的原发恶性肿瘤均能经血液转移至头皮,其中以乳腺癌(51%)头皮转移最常见。直接侵犯、种植转移和淋巴转移也是恶性肿瘤发生头皮转移的途径。另外,以头皮转移为首发临床表现而就诊的恶性肿瘤病例偶有发现,目前肺腺癌、结直肠癌、甲状腺癌、肾癌、胆囊癌、胰腺癌、喉癌、腹膜后恶性纤维组织细胞瘤等恶性肿瘤发生头皮转移的病例均有报道。

头皮转移瘤的病人一般很少感觉疼痛,而是最先发生皮肤颜色改变或发生炎症性红斑,可触及皮肤及皮下小结节或溃破出血才被发现。侵袭性黑色素瘤常表现为具有色素沉着的质硬结节,任何具有颜色异常的皮下结节都应考虑到转移性黑色素瘤的可能,典型的T1WI高、T2WI低信号改变是头皮黑色素瘤的影像特征,但临床上仍需行组织学活检予以确诊。转移瘤的影像表现因与原发肿瘤密切相关而各异,影像表现也与原发灶相似,但基本表现为形态不规整,内部信号、密度不均,强化不均等,转移瘤的定性诊断并不困难,但诊断转移瘤的基础还是要找到基础病因与原发灶以及依靠病理细胞学诊断或行免疫组化分析。

4.3.4其他

除以上常见的头皮肿瘤外,恶性横纹肌肉瘤、毛母质癌、血管肉瘤、非霍奇金淋巴瘤、滑膜肉瘤、恶性纤维组织细胞瘤等也偶发于头皮,影像表现缺乏特征性,常误诊为良性病变而造成病情延误。

5.头皮占位性病变的良恶性鉴别

鉴别头皮占位性病变的良恶性是影像检查工作的重中之重,鉴别良恶性可依据好发人群、病灶好发部位、临床特点以及是否发生骨质破坏、是否侵及颅内等几个方面鉴别。如血管瘤好发于新生儿及婴幼儿期;皮样囊肿好发于靠近颅缝的位置且多发生于颅顶部;鳞状细胞癌、基底细胞癌、血管肉瘤等恶性肿瘤老年人好发,多发生于颅后部如耳后及枕部且与稀发、紫外线损害有关;原位黑色素瘤多好发于男性,发生位置对治疗及预后有着重要的评估作用,而临床证实发生于耳屏线后的黑色素瘤预后最差。另外也有某些头皮占位缺乏典型的临床特征,如结缔组织增生性黑色素瘤,色素沉积不明显,极易误诊为良性纤维瘤或瘢痕组织结节。

良性头皮病变形态多规则,密度及信号多以均匀为主,恶性占位则更倾向于形态不规整,呈菜花样生长,表面常发生破溃。除恶性黑色素瘤外,大多恶性肿瘤MRI表现为T1WI低、T2WI高信号,增强扫描强化不均匀,但部分恶性病变缺乏特异性,易误诊为良性。颅骨破坏可作为鉴别良恶性重要因素,这可能与癌细胞经贯穿颅骨的滋养血管的血行转移有关。但这并不绝对,如颅骨内血管瘤也可破坏骨质,但通常表现为骨质吸收,颅板变薄,边界也较清晰。而恶性肿瘤则一般造成虫蚀样、溶骨性骨质破坏,边界不规整。当血管瘤与恶性肿瘤难以鉴别时,可选择增强扫描观察病变内在血供情况,一般恶性肿瘤强化明显、多不均匀,且病灶以边缘强化为主,而血管瘤大多以渐进性强化为其特点。

6.小结与展望

头皮占位性病变,尤其是头皮恶性肿瘤,往往由于发现迟而造成病情延误、预后差。影像检查是头皮占位性病变的重要术前检查手段,CT及MRI检查因不仅能直观显示头皮占位的位置、大小、形态、密度及信号,还能清晰显示与颅骨及颅内的关系,从而做出诊断,大致提供良恶性的鉴别诊断,为后续的治疗策略以及外科手术方式、定位及手术范围提供非常有价值的信息,是临床不可或缺的检查方法。临床医师需结合病人年龄、性别、病史、病变外观特征及影像特征,通过多学科多角度的大临床思维对病变进行综合分析,以防病变遗漏。现阶段临床上还未能真正做到疾病的全面检查与分析,需要我们进一步收集更多的临床资料,完善现有的临床及科研数据,为今后的诊断提供更全面的依据。

来源:王帅,于夫尧,李琦,孙洪赞,潘诗农.头皮占位性病变的影像表现及临床特点分析[J].国际医学放射学杂志,2018,41(01):39-44.

类型:原创

病例ID:ZYLM000004491

校对:王宇军

阅读:1227

文章已于2024-03-09修改