【基本信息】:男,55岁。

【主诉】:突发头痛伴肢体无力1天。

【现病史】:患者家属诉一天前突发头痛呕吐,伴肢体无力,无昏迷,无呼吸困难、抽搐、恶心、呕吐等症状伴随;患者到XX县人民医院就诊,行头颅CT检查示:蛛网膜下腔出血,颅内动脉瘤。为求进一步诊治,遂转我院就诊,并以“脑动脉瘤”收住我科,自发病以来,患者少量饮食,大小便自解。

【既往史】:既往有“高血压”病史数年,未服药,血压控制不详;有“肝炎”病史,具体不详,否认药物过敏及食物过敏,否认手术、输血史。

【个人史】:出生并生活于原籍。生活、居住环境一般,否认近21天有省外或境外等新冠疫情中高风险疫区接触史,否认疑似或明确新冠阳性或发热人员接触史,否认其他疫区、疫水、毒物接触史。无特殊毒物、放射线接触史,无冶游史。否任烟酒不良嗜好。

【婚育史】:适龄结婚,生育一子一女,妻子体健。

【家族史】:母亲健在,父亲已故,否认有家族遗传病。

病案讨论

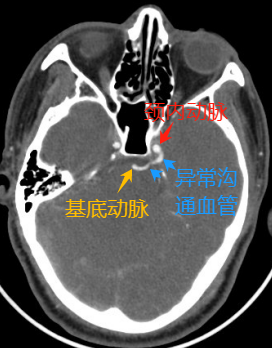

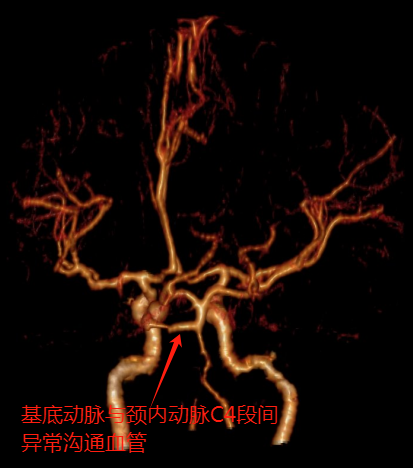

影像所见:左侧椎动脉V4段及基底动脉近段纤细,基底动脉中段与左侧颈内动脉C4段间见一异常血管连接。

影像诊断:考虑永存三叉动脉。

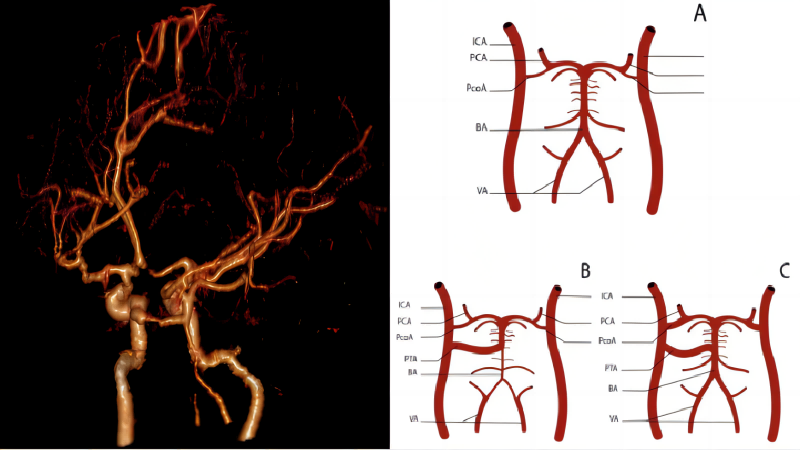

永存三叉动脉(persistent trigeminal artery,PTA):属于比较罕见的先天性脑血管变异,它是颈内动脉海绵窦段(C4)与基底动脉之间的胚胎性吻合,又名原始三叉动脉或持续性三叉动脉,是永存颈内-椎基底动脉吻合中最常见的一种类型。发生率报道不一,大约为 0.02 - 0.1% ,大部分为单侧发生,左右比例相似。

发生机制:在人类胚胎发育阶段,原始颈动脉与后循环之间有4 支暂时性的通路,包括寰前节间动脉、原始三叉动脉、原始内听动脉和原始舌下动脉,除寰前节间动脉外,这些胚胎性血管是根据它们伴行的颅神经而命名的,由上而下依次是:①原始三叉动脉;② 原始内听动脉;③原始舌下动脉。在胚胎5~6 mm期,后交通动脉开始发育,原始内听动脉、舌下动脉和三叉动脉依次开始退化。

正常情况下,颈内-椎基底间的胚胎性血管到胚胎14mm期均已完全退缩,其功能由后交通动脉和椎动脉所替代。如果胚胎性吻合血管未退缩并持续到成人,即成为永存颈内-椎基底动脉吻合,其中永存三叉动脉的发生率最高。

临床意义:一般并不引起特殊的临床症状,且有供血功能,多数因其他原因行血管造影、CTA或MRA检查中偶然被发现,但有约25%PTA可含并其他脑血管病变,包括颈动脉海绵窦瘘、动脉瘤、动静脉畸形、颈内动脉发育不良或闭塞、烟雾病、椎动脉发育不良等,短暂性脑缺血发作和后循环系统梗死的发生率也会增加;因永存三叉动脉与三又神经相临,血管搏动可能引起三叉神经痛或三叉神经分布区持续性麻痹;永存舌下动脉与舌下及舌咽神经相邻,可导致舌咽神经痛和舌下神经麻痹、转头后晕厥等症状。

影像学表现:具有特征性,CTA和MRA不仅能够清晰、直观地显示永存颈内动脉- 基底动脉吻合的起源、走行和毗邻结构,还能显示伴发的其他病变,是永存颈内动脉- 基底动脉吻合的最佳诊断方法。永存三叉动脉在CTA或MRA常表现为位于后交通动脉起始点下方颈内动脉与基底动脉之间的异常血管,一般止于小脑前下动脉和小脑上动脉之间的基底动脉上1/3处;先向后、然后向内走行于鞍内或蝶鞍后,可伴后交通动脉细小、椎动脉与基底动脉发育不良。

分型:

按走行分为外侧型和内侧型,分别占59%和41%,文献报道以外侧型为主。外侧型走行于三叉神经后外侧;内侧型紧贴蝶鞍、穿过鞍背走行,可压迫垂体,行鞍部手术时应注意此类。

按影像学特征及其循环特征Saltzman将PTA分为3型: I型,双侧小脑上动脉和大脑后动脉由 PTA供血,双侧后交通动脉发育不全或消失,位于PTA吻合点下方基底动脉可发育不良。II 型,双侧小脑上动脉围 PTA 供血,双侧大脑后动脉由后交通动脉供血;III型,1条后交通动脉供应一侧大脑后动脉,1条PTA供应另一条大脑后动脉。

鉴别诊断:包括其他的永存颈内动脉- 基底动脉吻合。

永存的舌下动脉(persistent hypoglossal artery,PHA):是第二个最常见的颈动脉-基底动脉吻合(最常见的是三叉动脉),发生率约为0.027%~0.26%。此异常永存的胚胎血管起源于颈内动脉颈段,在颈1~颈3 椎体水平,穿过舌下神经管而与基底动脉连合,永存舌下动脉不经过枕骨大孔,后交通动脉缺如。

永存寰前节间动脉(proatlantal intersegmental artery,PIA):依据起源不同分为两型:Ⅰ型PIA起源于颈2、3椎体水平颈内动脉背侧,向上向外侧走形,上升过程中不经过任何椎体的横突孔,与椎动脉V3段水平部汇合,经枕骨大孔入颅。Ⅱ型PIA起源于颈外动脉,向后上方走行,在颈1椎体平面与椎动脉汇合,然后经过寰椎横突孔入颅。

类型:原创

病例ID:ZYLM000004471

校对:杨卢粉

阅读:2125

文章已于2024-02-13修改