患者:女,62岁。

主诉:口唇麻木、右下肢无力3天。

现病史:3天前患者无明显诱因出现口唇麻木,伴右下肢无力,稍有胸闷,无头痛、头晕,无饮水呛咳、视物成双,无耳聋、耳鸣,无肢体抽搐及意识障碍,无发热、咳嗽、腹泻,症状持续不缓解。今为求进一步诊治前来我院,门诊以“急性脑血管疾病”收住我科。发病以来患者神志清,精神差,饮食睡眠差,无大小便失禁。2年前患“脑出血”,遗留口角左偏,右下肢无力,日常生活不受影响。发现“高血压病”2年,血压最高160/100mmHg,日常服用“氨氯地平片”治疗,血压控制一般。

既往史:否认“糖尿病”、“冠心病”病史,无肝炎,结核,疟疾,预防接种史不详,有献血史;无手术史、外伤史、输血史,无食物、药物过敏史。

病案讨论

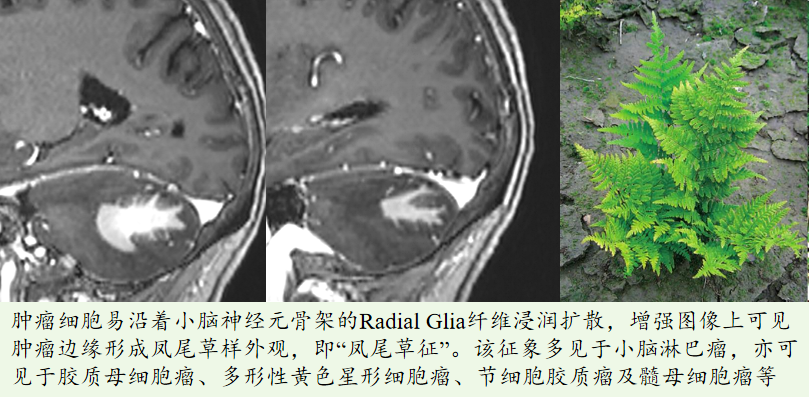

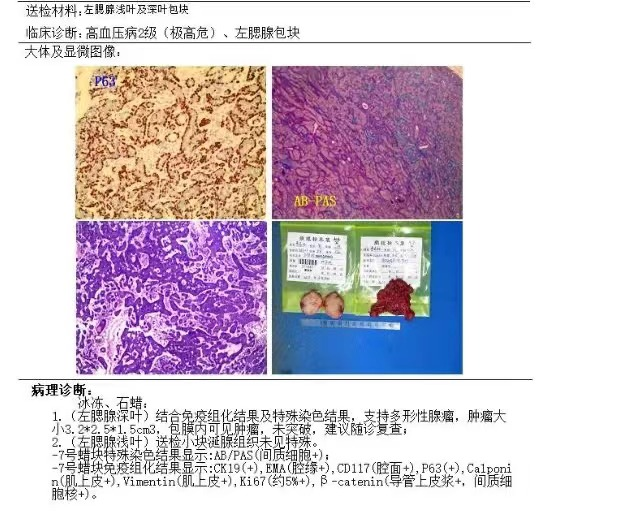

影像所见:左侧腮腺区软组织肿块,大小约29mm×20mm,增强扫描渐进性中度不均匀强化。

影像诊断:左侧腮腺占位,结合平扫+增强影像分析,性质多倾向良性,考虑腮腺混合瘤,建议结合病理。请结合临床分析、随诊。

病理结果:多形性腺瘤

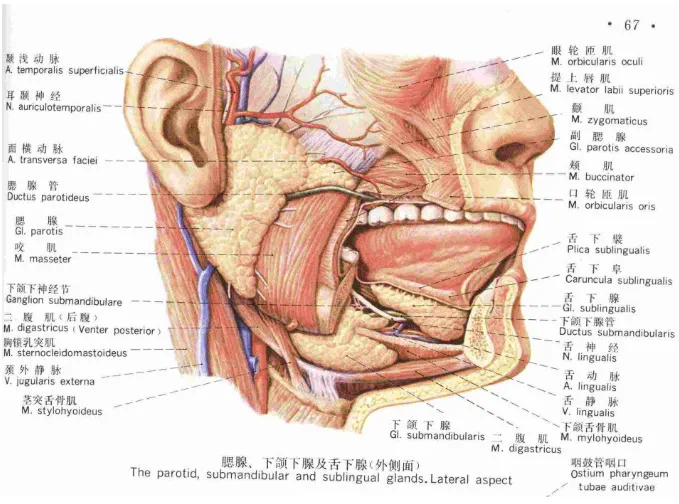

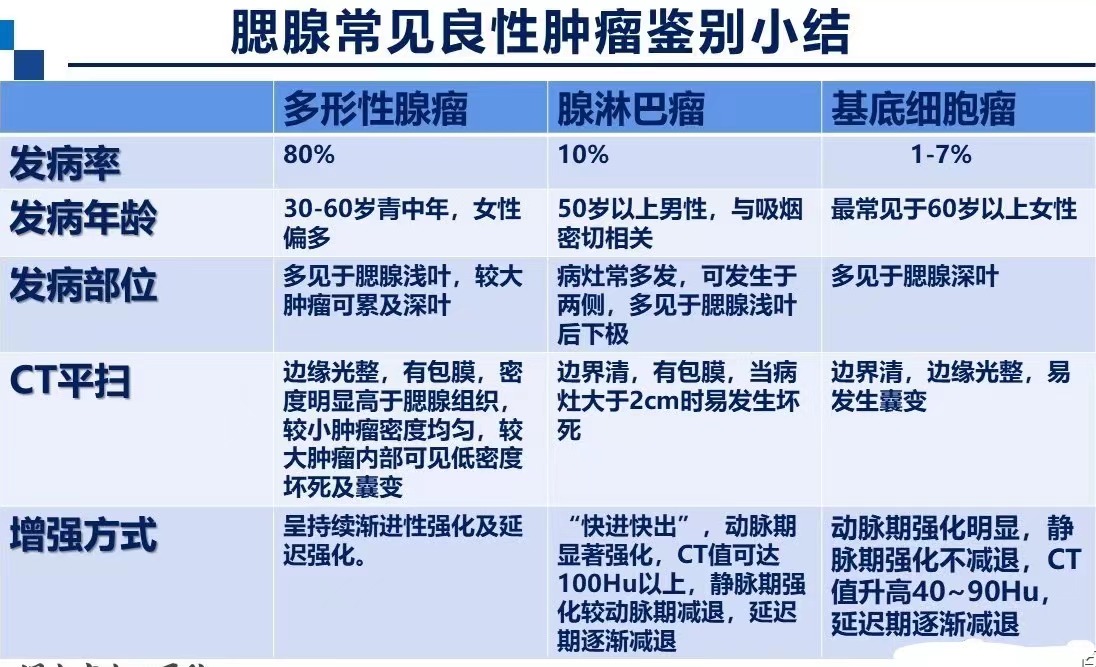

腮腺多形性腺瘤(pleomorphic adenoma),又称腮腺混合瘤。因肿瘤中含有肿瘤性上皮组织、黏液样组织或软骨样组织,组织学形态呈显著的多形性和混合性,故命名为多形性腺瘤或混合瘤。多形性腺瘤是最常见的腮腺良性肿瘤,约占腮腺良性肿瘤的70%~80%,30-60岁中青年多发,女性偏多,病程较长,生长缓慢,常无意或体检时发现。预后较好,但如切除不彻底,术后易复发,少数可恶变。

临床表现:早期为腮腺无痛性肿块,生长缓慢,常无自觉症状,病史较长。发生在浅叶者易被发现;而发生在深叶者,常在肿物很大时才被发现。肿物大小不一,表面光滑或呈结节状,活动,界限清楚,硬度不一,囊变处触之有波动感。一般不引起面神经麻痹。当肿块增大迅速、粘连固定以及出现疼痛或面瘫时,应考虑有恶变的可能。

病理学:多呈圆形或椭圆形,直径3-5cm,包膜较完整,边界清楚,切面呈灰白色。肿瘤含有腮腺组织、粘液和软骨样组织,故又称“混合瘤”。

腮腺多形性腺瘤CT表现:

1.多位于浅叶,边缘清楚,类圆形肿块,少数分叶状,分叶与肿瘤多中心生长有关,边缘仍较清楚。

2.肿块密度一般高于腮腺,大部分密度较均匀,少数不均匀低密度区一肿瘤囊变或粘液组织。

3.增强CT: 渐进性强化为特征性改变。早期呈不均匀网格状、结节状轻度强化;延迟期可见对比剂均匀性填充。

鉴别诊断:

1.腮腺脓肿:临床表现为快速增大的肿物,局部皮肤出现红、肿、热,有触痛,抗炎治疗后可缓解。CT平扫呈类圆形混杂低密度病灶,边缘模糊。增强后显著延迟强化,多呈花环状强化,内有分隔,与周围脂肪组织明显分界不清。重点提示:炎症病史和临床表现对诊断有特异性。对于系统抗炎治疗后肿物不消除者,注意有肿瘤合并感染的可能。

2. 腮腺腺淋巴瘤:又称淋巴乳头状囊腺瘤或Warthin瘤,位于腮腺良性肿瘤第二位。好发50岁以上男性,病灶常多发,可发生于两侧。与嗜烟密切相关。病理:多数学者认为此瘤的组织发生来源于腺体内淋巴结或残存于邻近淋巴结构内的异位涎腺组织。肿块外被覆有较薄的包膜,有时不完整。CT平扫表现为腮腺区密度稍高于腮腺组织的类圆形病变,常位于腮腺浅叶或后下极。病变一般境界清晰,合并感染时可不清;病变多数为囊性,平均CT值约0-20Hu,内可见分隔;少数为实性,与软组织密度相似。增强扫描囊性部分不强化,实性部分、囊壁及分隔可见轻、中度强化;增强扫描常有特征性贴边血管征。

3. 腮腺基底细胞瘤:为涎腺上皮性良性肿瘤,占涎腺肿瘤的2%左右,好发于大涎腺中的腮腺好发50岁以上老年女性,多见于腮腺浅叶,直径一般小于3cm ,多呈圆形或卵圆形,境界清晰,与周围组织无粘连,质地软。CT表现:圆形或卵圆形软组织肿块,边界清,边缘光整,易发生囊变,直径多小于3cm。增强扫描实性部分动脉期明显强化,静脉期强化不减退,CT值平均升高40~90Hu,至延迟期强化逐步减退。增强特点:“快进慢退”。

4. 腮腺粘液表皮样癌:最常见的涎腺恶性肿瘤,占所有涎腺肿瘤的3%-15%,在大涎腺肿瘤中约占5%-10%,其中62%发生于腮腺。各年龄段均可发病,好发于青年女性,高峰年龄为30-40。多为偶然发现的一侧腮腺无痛性肿块,质地中等或较硬,生长缓慢,可以伴有面部疼痛及面麻、面瘫症状,多有与皮肤黏连。

小结:结合临床病史、年龄、性别、病灶大小、形态、分布、边缘、强化特点等有助于腮腺常见病变的诊断于鉴别诊断。良性肿瘤多呈圆形或类圆形、膨胀性生长、边清、形态规则、周围间隙清楚。恶性肿瘤呈浸润性生长,形态不规则,边界模糊;淋巴结转移、邻近结构侵犯。

讨论部分来自秦东医影公众号

类型:原创

病例ID:ZYLM000004400

校对:李文文

阅读:1024

文章已于2024-02-02修改