主诉:无明显诱因出现会阴部不适1月余

查体:已婚外阴,阴道畅,宫颈光滑萎缩。子宫无压痛;双侧附件区未见明显异常。

病案讨论

CT表现:子宫体积增大,子宫后壁内可见多发类圆形软组织样高密度影,边缘较清,部分内可见钙化。双侧附件区未见明显异常。膀胱充盈良好,壁无增厚,其内未见异常密度影。腹腔肠管走行自然,壁无增厚,管腔内未见异常狭窄及扩张。左侧坐骨肛门区可见多发结节样高密度影,边缘清,部分钙化,与肛提肌、直肠壁分界欠清,直肠壁稍增厚、毛糙,尾骨局部膨胀,密度减低。

经静脉团注对比剂:子宫后壁软组织肿块,增强可见轻度强化,形态不规则,大小约34.8x32.6mm。左侧坐骨肛门窝结节增强扫描未见明显强化。余同平扫。

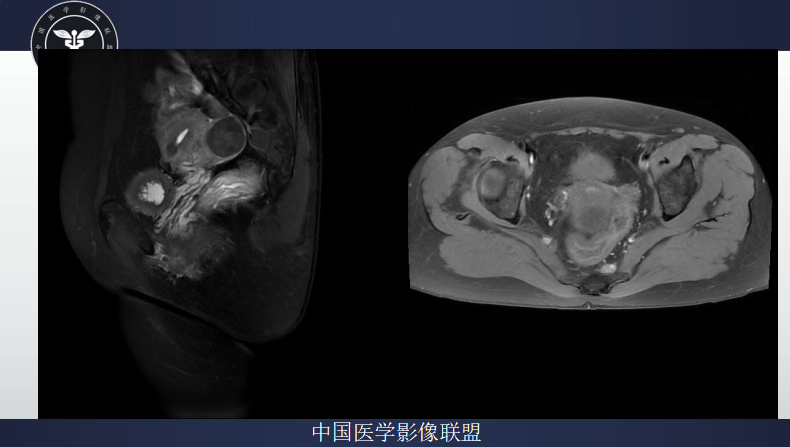

MRI表现:子宫体积增大,内膜显示良好,未见明显异常信号影;结合带大部显示可;子宫肌壁内可见多发大小不一类圆形低信号影,边界尚清,较大者位于后壁,大小约3.4x2.7x3.2cm。双侧附件区未见明显异常信号影。膀胱充盈欠佳,壁增厚,内未见明显异常信号影。左侧坐骨肛门区可见多发结节样长T1长T2及压脂高信号影,形态不规则,边界尚清,与肛提肌、直肠壁分界欠清,与尾骨前缘关系密切,直肠左侧脂肪间隙欠清晰。所扫双侧腹股沟区见多发小结节状软组织信号影。

弥散成像显示:左侧坐骨肛门区病变呈稍高信号影,子宫肌壁病变呈低信号。

增强扫描显示:左侧坐骨肛门区病变周边可见轻度强化,中心未见明显强化影。双侧腹股沟区见多发小结节状稍高信号影。

影像诊断:1.左侧坐骨肛门区占位性病变,考虑骶前囊肿,累及肛提肌、直肠及尾骨,建议进一步检查。

2.考虑子宫多发肌瘤。

3.双侧腹股沟区多发小淋巴结。

病理结果:骶前囊肿。

骶前囊肿:大多数学者认为骶前囊肿起始于胚胎发育期,由未完全退化的原始胚胎结构构成,主要包括尾肠、神经肠管和原条。尾肠是胚胎肠道最远侧的部分,位于泄殖腔膜的尾部,在胚胎发育的第8周左右完全退化。神经肠管是胚胎期仅存数天、连接羊膜和卵黄囊的结构。原条主要由全能细胞组成,在胚胎第3周开始出现,第4周时完全消失。骶前囊肿:是指发生在骶前间隙的囊性肿物。包括:皮样囊肿、表皮样囊肿、肠源性囊肿、中肾管囊肿等。

骶前囊肿分为良性和恶性两大类型,良性较恶性多见。根据组织病理学特征和起源主要分为表皮样囊肿、皮样囊肿、肠源性囊肿、神经管原肠囊肿和畸胎瘤等多种类型。

1.表皮样囊肿:多为良性的单囊病变,囊壁仅衬覆复层鳞状上皮,无皮肤附属器结构,大体肉眼检查可见囊内含干燥的角化物质。

2.皮样囊肿:皮样囊肿是只有外胚层分化的单胚层良性畸胎瘤,可为单囊或多囊,少数为实性。大体肉眼检查囊内充满黏稠的浑浊或皮脂样分泌物,可有毛发;囊壁衬覆复层鳞状上皮,并有皮肤附属器分化,如毛皮脂腺或汗腺。

3.肠源性囊肿:肠源性囊肿部分或完全衬覆肠黏膜,又分为尾肠囊肿和囊性直肠重复。(1)尾肠囊肿通常是多囊,囊壁有柱状上皮、鳞状上皮、肛门直肠部移行或复层柱状上皮等不同类型的胃肠道上皮细胞。(2)囊性直肠重复是单囊的,囊内覆盖呼吸道和胃肠道上皮,囊壁有2层肌层(黏膜肌层和固有肌层)和神经丛。

4.神经管原肠囊肿:神经管原肠囊肿与尾肠囊肿在组织病理学方面的不同之处在于,神经管原肠囊肿有明确的固有层和更成熟的内胚层黏膜分化(如肠黏膜和膀胱黏膜)。

5.畸胎瘤:畸胎瘤属于生殖细胞肿瘤,可由2个胚层或3个胚层(外胚层、中胚层和内胚层)组织构成。畸胎瘤病理学类型包括成熟性畸胎瘤、未成熟畸胎瘤和恶性畸胎瘤。绝大多数的畸胎瘤为良性的,成熟性畸胎瘤全部由发育成熟的组织构成;未成熟畸胎瘤中未成熟组织和成熟组织同时存在;未成熟组织也可以来自3个胚层,以神经外胚层为主,未成熟的神经外胚层结构偶有转移,也可能发育成熟或自发消退。成熟性畸胎瘤和未成熟畸胎瘤都可能继发恶变为恶性畸胎瘤。

临床表现:多数患者无特异性临床表现,部分患者有盆腔脏器及神经受压症状,表现为下腹坠胀、尿频尿急、里急后重、排便困难、下肢会阴部感觉异常及习惯性流产等。

影像表现:CT或MRI可见直肠后、骶尾骨前方囊性或囊实性占位病变,与骶尾骨筋膜关系密切,多数会挤压周围脏器及组织,少数可向下突出至骶前、骶后皮下组织。MRI软组织分辨率高且可以多参数、多方位成像,能够准确定位囊肿上极,清楚显示囊肿与周围重要器官、血管的关系,还能识别囊肿内不同成分,根据不同成分的含量呈现不同的信号特点,有助于鉴别不同类型的囊肿及其他病变。术前应首选MRI检查。

鉴别诊断:

1.肛周脓肿:临床一般具有热、肿、痛、里急后重等症状,骶前囊肿无上述表现。当骶前囊肿合并感染时易与肛周脓肿混淆,骶前囊肿合并感染的MRI表现为囊壁不均匀增厚及增强后信号明显强化,伴周围脂肪、肌肉组织浸润;肛周脓肿位置较低,通常位于邻近肛门括约肌处,MRI表现为典型的扩散加权成像高信号,增强后脓肿壁呈环形强化,外缘毛糙。

2.卵巢囊肿:卵巢囊肿一般位于盆腔内,与骶尾骨筋膜存在明确的界限。骶前囊肿位于盆底腹膜后,直肠指诊提示肿物活动性差,且与骶尾骨筋膜关系密切。

3.骶前神经源性肿瘤:骶前神经源性肿瘤位于盆底腹膜后,与直肠多有间隙,与骶尾骨筋膜界限明确,骶前囊肿亦位于盆底腹膜后,一般与直肠及骶尾骨筋膜关系密切,直肠指诊及影像学检查提示直肠外压性囊性或囊实性肿物。

4.直肠间质瘤:直肠间质瘤来源于黏膜下肌层,骶前囊肿多来源于骶尾骨筋膜。MRI有助于评估肿瘤来源及与直肠壁的关系。增强后多为明显强化。

5.脊索瘤:MRI主要表现为骨质破坏、软组织肿块,T2加权像瘤内低信号的纤维分隔将高信号的肿瘤基质及肿瘤细胞分隔成多小叶状,形成典型的“蜂房征”,增强扫描时分隔、分隔旁肿瘤组织和包膜较前明显强化,“蜂房征”改变更加明显。而骶前囊肿多数不伴有骨质破坏,无“蜂房征”改变。

类型:原创

病例ID:ZYLM000004330

校对:陆喜红

阅读:1226

文章已于2024-01-28修改