男,45岁

主诉:车祸外伤全身多处疼痛、流血半小时入院

查体:昏迷状态、口唇发白,血压偏低(80/60mmHg)

病案讨论

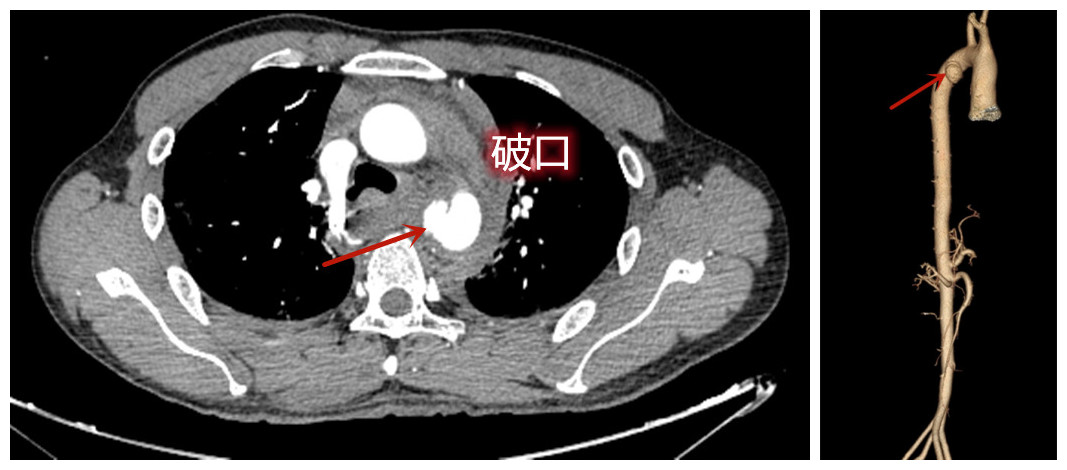

CT平扫:胸部多发肋骨骨折,双肺多发渗出灶;纵隔内血肿、双侧胸腔积液、主动脉弓周围脂肪间隙模糊、密度增高。

主动脉CTA: 胸主动脉壁局部连续性中断,见局部造影剂外溢形成轮廓外结节状高密度影,提示胸主动脉破裂伴假性动脉瘤。

DSA: 胸主动脉局部破裂。

外伤性胸主动脉假性动脉瘤( traumatic aortic pseudoaneu- rysm,TAP)是指急性创伤导致动脉壁全层破裂出血,被周围组织包裹形成血肿,临床上表现为局部疼痛、波动性包块及局部压迫症状的一种疾病,多见于交通事故减速伤及胸部钝伤。该病起病急,死亡率高,且通常合并多脏器损伤,手术和血管介入治疗是其唯一有效的治疗措施。

道路交通事故是钝性主动脉损伤最常见的致伤因素,损伤部位以胸主动脉峡部多见,约占90%。在车祸中,钝性主动脉损伤的发生率为1.5%~1.9%,仅次于颅脑外伤,24小时内死亡率达50%,是车祸所致病人死亡的第二大致死因素。近年来,我国主动脉损伤的发生率有上升趋势,其中交通发展、社会治安是其主要原因。

外伤性主动脉破裂以26~40年龄段男性青壮年为主,可发生于外伤后即刻至数月。Von Oppell等对1972—1992年间1742例主动脉破裂患者进行荟萃分析,发现10.3%术前病情平稳的患者发生破裂死亡。所以对于主动脉破裂患者,一经明确诊断,均应积极行手术或介入治疗。据统计,美国每年主动脉损伤为7500~8000例,80%~85%在现场或送往医院途中死亡,仅有1000~1500例伤者到医院进行抢救,抢救中由于伤者损伤严重,或其他损伤掩盖主动脉损伤,入院的主动脉损伤患者中有30%因未得到及时的诊断而在24小时内死亡。腹主动脉损伤,多因失血性休克死于现场,少数病人发生腹膜后血肿或因周围组织填塞,形成假性动脉瘤或动静脉瘘而获得治疗机会。

有学者认为主动脉峡部易损的可能原因包括:

①主动脉峡部介于主动脉游离段(升主动脉和主动脉弓)与固定段(降主动脉)之间形成一个铰链区域,在突然减速下主动脉峡部破裂是扭转力合并剪刀力作用的结果;

②位于峡部和左肺动脉间的动脉韧带,在突然减速下,由于和心脏连带的肺动脉向前急剧位移,可以牵拉峡部的前壁发生撕脱;

③主动脉峡部组织结构与其余部分不同,其肌纤维较少,抗拉能力弱。Landevaal等通过“水锤效应(waterhammer effect)”证实主动脉峡部有其内在的弱点。

Ali Azizzadeh等人根据主动脉损伤程度,将主动脉损伤分为4级:

Ⅰ级:内膜撕裂(intimal tear);

Ⅱ级:壁内血肿(intramural hematoma);

Ⅲ级:假性动脉瘤形成(pseudoaneurysm);

Ⅳ级:完全破裂(rupture)。

影像学诊断及价值:

主动脉损伤影像表现多样,可表现为主动脉壁内血肿、主动脉夹层、动脉瘤或假性动脉瘤形成甚至主动脉破裂。

主动脉损伤常合并颅脑、胸腹等部位多发损伤,症状容易被掩盖,导致漏诊和误诊,常规急诊CT平扫,我们需仔细观察直接征象如主动脉壁是否连续,间接征象如主动脉周围的密度变化,周围脂肪间隙模糊、密度增高,纵隔血肿或心包、胸腔积液、积血等。一旦发现异常,立即行CTA检查确诊。

主动脉损伤CA平扫/CTA表现:

1、主动脉壁内血肿:可能是夹层的早期阶段或变异,滋养小血管自发性破裂出血。CT表现为主动脉壁环形或新月形增厚(大于5mm),内膜光滑锐利。平扫急性期呈高密度,慢性期呈低密度,增强无强化。无真假腔。

2、主动脉夹层:指外伤导致主动脉内膜撕裂,血液通过内膜片破口进入中膜,并沿血管壁向近端或远端剥离,形成内膜片及真假腔。CT表现为钙化内膜片内移,形成真假腔(假腔常大于真腔),纵隔血肿、心包和胸腔、积血。

3、主动脉破裂或假性动脉瘤:指外伤导致主动脉全层结构破裂出血,若破口较小并逐渐被血肿等组织包裹形成假性动脉瘤为急救争取时间。

据相关文献报道,既往外伤性主动脉破裂损伤病例比较罕见,但近年来随着车祸等意外发生的增加,其发病率也呈上升趋势。外伤性主动脉破裂患者病情危急,常合并全身其他脏器复合性损伤,多数病人在得到有效治疗前已经死亡。近年来,血管介入的技术水平提高和医疗器械的完善,主动脉腹膜支架腔内隔绝术为主动脉损伤患者带来了福音。

类型:原创

病例ID:ZYLM000004318

校对:王宇军

阅读:879

文章已于2024-01-29修改