患者:男,67岁。

主诉:发现颈部肿物15天。

现病史:患者自述15天前自行发现颈部肿物,质地较硬、活动度较差,大小约3cm,伴疼痛,呈间断性发作,每次持续数分钟,可自行缓解。完善颈部彩超示:右侧锁骨上窝低回声包块,性质待定。

病案讨论:

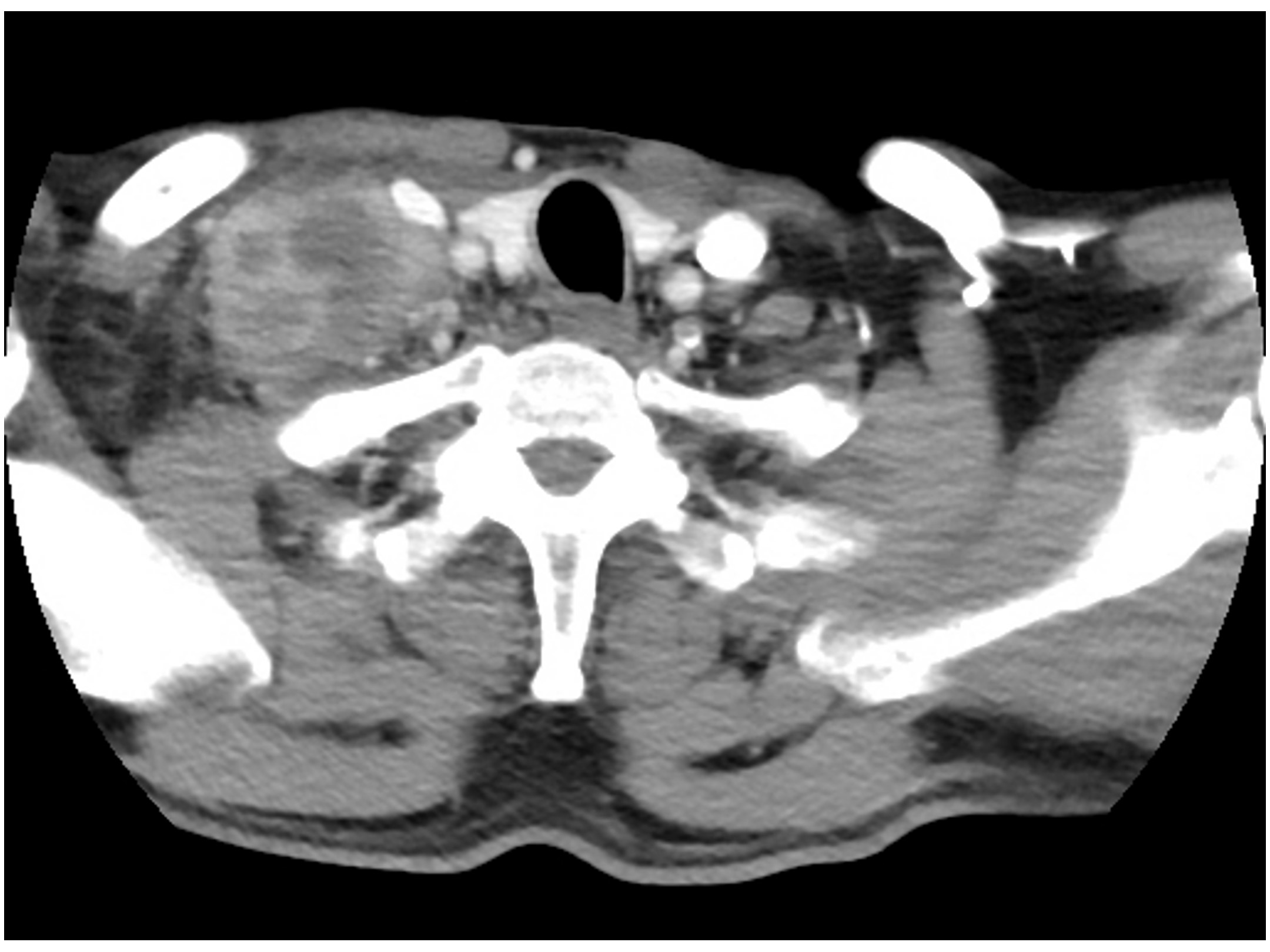

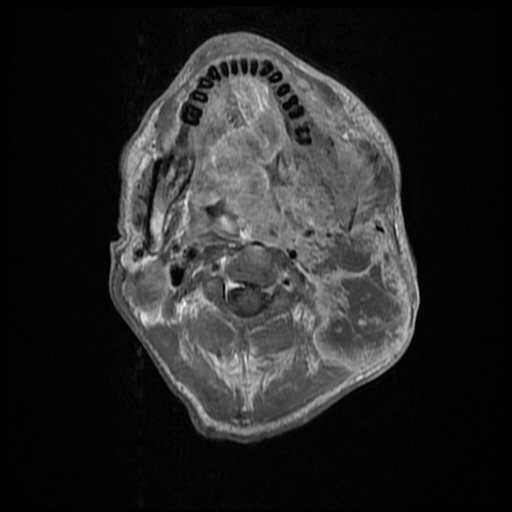

CT表现:上纵隔偏右侧可见等稍低混杂密度影,局部融合、边界不清,较大截面约62mm×38mm,与周围组织境界不清,与食管上段右侧、气管右侧壁境界不清,气管稍受压。右上肺门稍大,并尖段支气管起始段局部稍狭窄。纵隔内还可见多发稍大淋巴结影,大者短径约14mm。右侧锁骨窝区可见团块状等稍低密度影,范围约49mm×40mm,CT值约27Hu,增强扫描后明显不均匀强化影。

CT诊断意见:

中上纵隔至右上肺内混杂密度占位,考虑:肿瘤?建议CT增强检查。

右侧锁骨窝区混杂密度伴异常强化,考虑:转移性淋巴结?

请结合临床。

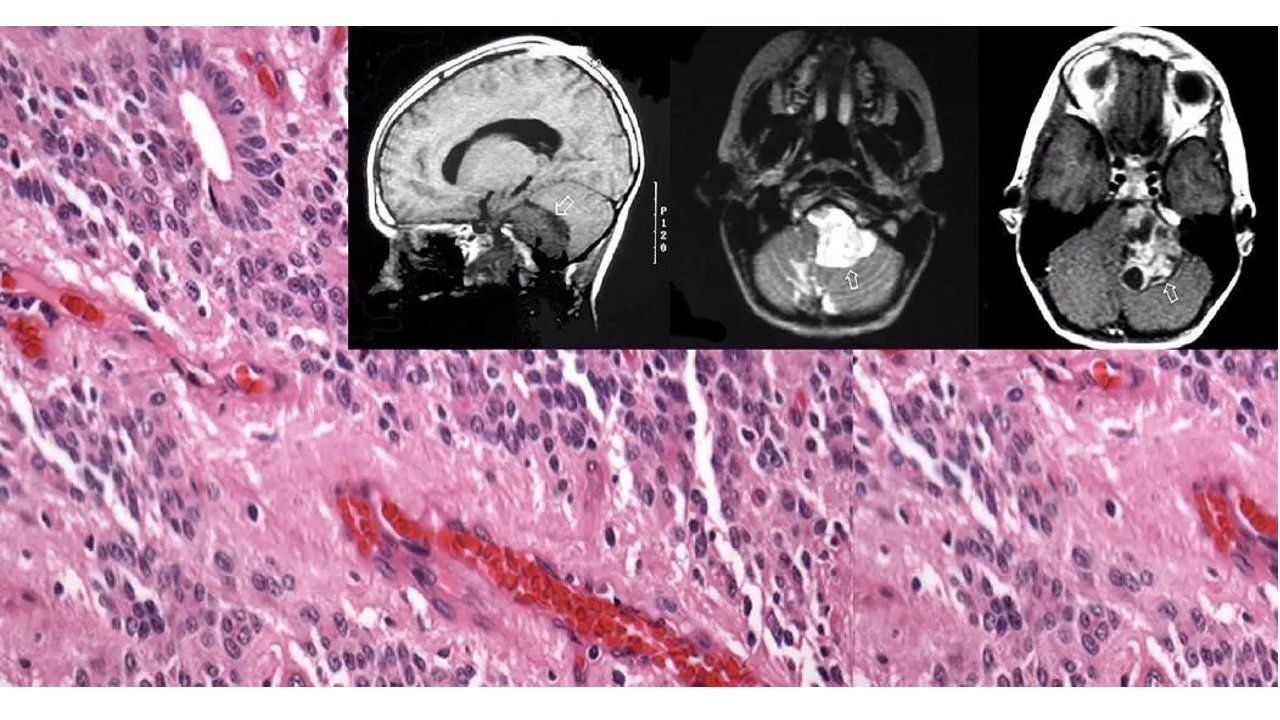

病理:

肉眼所见 :

(颈部包块):灰白碎组织一堆,大小合计0.7*0.7*0.2cm,全取。

常规诊断:

(颈部包块):镜下示脂肪及纤维组织内见浸润性癌成份,伴大片坏死,具体类型及来源待免疫组化协诊。

免疫组化:Ck7(+),CK20(-),TTF-1(散在细胞+),Villin(-),Napsin-A(+),Ki-67(90%+),P53(70% 中-强+),Ck5/6(-),P40(-),CDX-2(-),SATB2(个别细胞弱+),Ck19(+),PSA(-),P504S(-),Calretinin(CR)(-);

(颈部包块):腺癌,免疫组化提示肺来源可能性大,请结合临床。

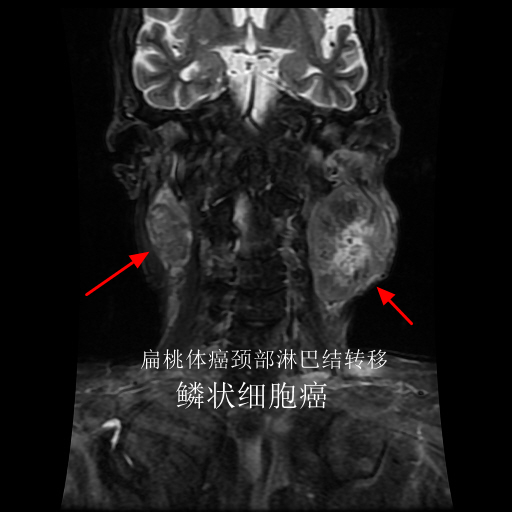

讨论:

颈部淋巴结是转移性恶性肿瘤最常见的部位;

主要位于颈深静脉淋巴结链;

常见原发恶性肿瘤:上呼吸道、消化道鳞状细胞癌、甲状腺癌,卵巢癌、肺癌等;

以中老年多见,表现为单侧或双侧颈部单发或多发肿物,触诊质硬,可伴疼痛或压痛。

影像学表现:

大多数位于颈动脉间隙的前外侧,环形或不规则强化。

部位:

容易发生深静脉链淋巴结上群转移的常见肿瘤:鼻咽癌、口咽癌、舌癌及肺癌等;

容易发生颈深静脉链淋巴结中群转移的常见肿瘤:声门上癌和舌癌;

容易发生动脉间隙后侧淋巴结转移的常见肿瘤:下咽癌、口咽癌、舌癌、肺癌等。

大小:

临床常以最小径 10mm 为诊断阙值;

头颈部鳞状细胞癌的颈静脉链转移淋巴结以最小径 8mm为诊断阈值;

甲状腺癌、涎腺癌的转移淋巴结较小,最小径5~8mm的淋巴结也应引起警惕;

甲状腺癌气管食管沟淋巴结最小径达3mm以上也需警惕转移可能;

咽后组淋巴结以最小径5mm作为诊断阈值较为适宜。

密度和内部结构:

无论淋巴大小,中心坏死为可靠的转移瘤诊断指征

伴有边缘不规则强化、淋巴结门结构消失,无近期颈部手术史及感染史,可明淋巴结转移;

甲状腺乳头状癌转移淋巴结的典型表现:淋巴结囊变,壁内明显强化乳头状结构,砂粒样钙化。

形态和数目:

病灶多呈球形;

在淋巴引流区3个或以上相邻的淋巴结,即使每个淋巴结的最小径较小,为5~8mm,也应警惕有转移淋巴结可能;

包膜外侵犯:淋巴结边缘不完整、模糊,增强后不规则强化,周围脂肪间隙消失。

鉴别诊断:

颈部淋巴结结核:儿童及青年多见,尤其是青年女性,单发或多发淋巴结肿大,边缘多不规则,周围脂肪间隙模糊,“花环状”强化为其特征性改变。

颈部淋巴瘤:颈部单侧或双侧多发淋巴结肿大,可融合成较大团块,CT呈低密度,MR T1WI为等信号或略低信号,T2WI为高信号,较小病灶密度均匀,较大的病灶可有不规则坏死,但较少见,增强扫描病灶轻度强化,较低的ADC值可提示淋巴瘤的诊断。

诊断要点:

中老年多见,多伴有头颈部原发恶性肿瘤病史,大多数位于颈动脉间隙的前外侧,单侧或双侧,单发或多发,进行性增大,质地硬,活动度差,环形或不规则强化。

参考文献:罗德红,张水兴,韩志江.头颈部影像诊断基础.颈部卷[M].北京:人民卫生出版社,2021,218-228.

类型:原创

病例ID:ZYLM000004194

校对:李文文

阅读:1308

文章已于2024-01-17修改