患者:女,66岁;

主诉:右腹部胀痛1月余;

病案讨论

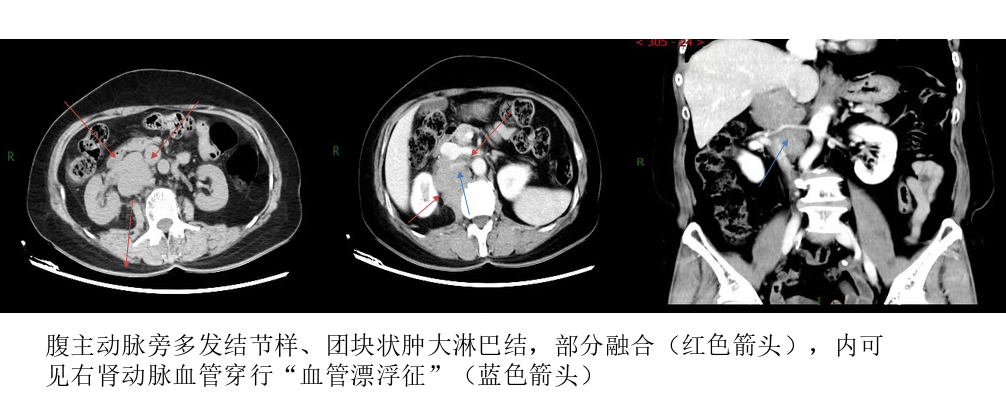

影像所见:腹主动脉旁见多发结节样、团块状肿大淋巴结影,部分融合,横断面较大者大小约5.3x4.8cm,增强呈渐进式强化,病灶内可见右肾动脉穿行,病灶与右肾上腺分界不清。

影像诊断:腹主动脉旁多发肿大淋巴结,部分融合,淋巴瘤?其它?建议结合临床及其他检查。

本例典型层面

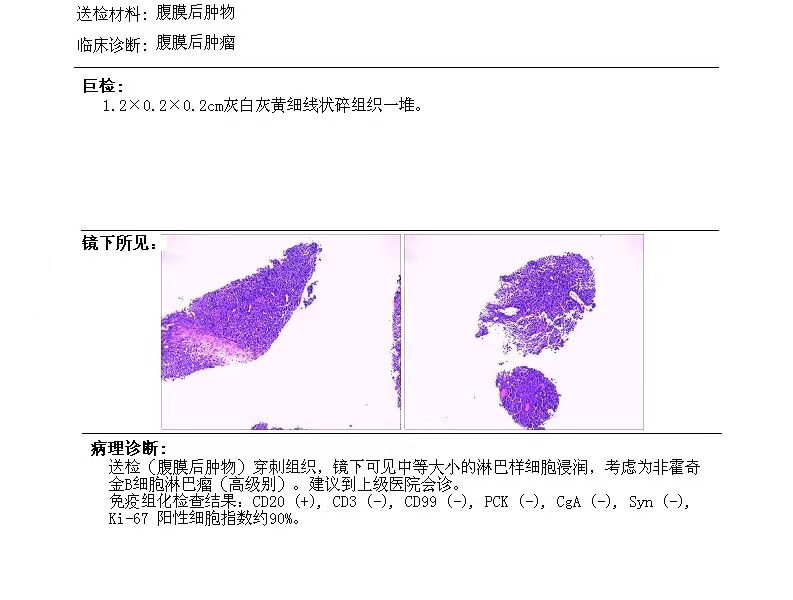

病理结果:非霍奇金B细胞淋巴瘤(高级别)

淋巴瘤

淋巴瘤(Lymphoma):是原发于淋巴结或淋巴组织的恶性肿瘤,占全身恶性肿瘤的4%左右,好发于中老年男性。临床症状多不典型,易隐匿,多表现为全身非特异性症状,包括低热、腹痛、腹胀、消瘦、乏力等,少数伴有浅表淋巴结肿大。与其他原发恶性肿瘤的恶病质相比,淋巴瘤的症状往往较轻。

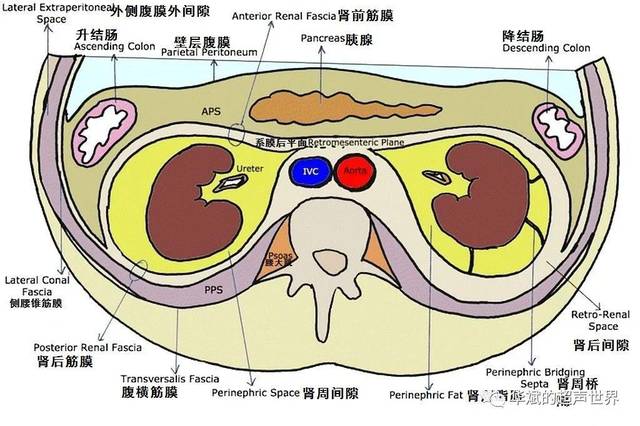

发生于腹膜后的淋巴瘤占腹膜后原发肿瘤的四分之一,占腹膜后恶性肿瘤的三分之一。这些患者可没有腹膜后范围以外的淋巴结肿大。与其他部位淋巴瘤相似,腹膜后淋巴瘤分为两型,并以非霍奇金淋巴瘤多见:(1)霍奇金淋巴瘤,占腹膜后淋巴瘤的25%,常伴有纵隔淋巴结肿大和脾肿大;(2)非霍奇金淋巴瘤,占腹膜后淋巴瘤的75%,常伴肝、肠侵犯和脾肿大。淋巴瘤的最终确诊需要依据病理学检查。腹膜后淋巴瘤多位于腹膜后大血管周围、胰周间隙、肠系膜广泛性淋巴结肿大,呈均质融合性团块状,包绕、侵犯周围动静脉血管,肿物包绕邻近正常组织、血管(血管漂浮征),周围可见增多、肿大的淋巴结。大多数淋巴瘤组织切面呈均质鱼肉状改变,很少有坏死、囊变。

影像表现

CT:多表现为单一或多发、巨大或肿大融合、类圆形或分叶状腹膜后肿块,边界清楚,肿块密度均匀,并呈均匀强化,少数病灶密度可不均匀,增强后呈环形或不均匀强化,多发淋巴结肿大融合可包埋肠系膜血管、腹主动脉及下腔静脉等,形成“血管漂浮征”。腹膜后、纵膈及双侧腋窝可见多发肿大淋巴结影。

MR:信号多较均匀,多表现为T1WI低信号,T2WI等、稍高信号,DWI明显高信号,出血、坏死、囊变、钙化少见。增强扫描多呈轻度‐中度均匀强化。病灶包绕、侵犯周围动静脉血管,与包绕血管形成典型“三明治征”。

鉴别诊断:

1.腹膜后淋巴结结核:结核菌可通过消化道感染和血行播散途径累及腹膜后淋巴结,病灶周围轮廓常模糊,增强扫描常呈环状、多房强化。

2.腹膜后淋巴结转移:有原发肿瘤病史和原发肿瘤CT表现,CT表现为不连续的主动脉旁淋巴结肿块。

3.腹膜后纤维化:早期病理主要表现为非特异性炎症,晚期主要表现为纤维组织增生,CT表现为腹膜后肾门以下包绕腹主动脉及髂总动脉、下腔静脉、输尿管的软组织样病变,并非推移,腹主动脉及下腔静脉边缘可模糊,增强扫描动脉期轻、中度强化,门脉期持续强化。

4.腹膜后平滑肌肉瘤:位于腹膜后较大肿块,病灶多囊变,增强后边缘环状延迟性强化,肿瘤与周围分界不清,易侵犯后腹膜血管,常与下腔静脉、主动脉交界不清。

5.Castleman病:发病年龄较轻,多见于30-40岁,本质上是淋巴组织良性反应性增生,保持淋巴结的基本形态,边缘较光滑,密度均匀,少见坏死和出血;可见不同形态的钙化;增强扫描多呈显著其持续性强化。

类型:整理

病例ID:ZYLM000004148

校对:陆喜红

阅读:1308

文章已于2024-01-10修改