男,49岁;排尿后头晕伴心悸2年余。

现病史:患者自诉2年前无明显诱因排尿后出现头晕,伴心悸,无血尿,未诉发热、尿频、尿急等不适,一直未行特殊治疗,半月前排尿后出现炸裂样头痛,每次排尿后症状持续5分钟不缓解,近来害怕排尿。

病案讨论

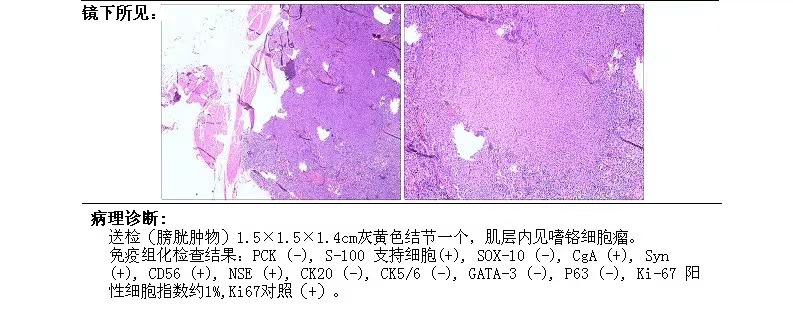

影像所见:膀胱充盈良好,膀胱后壁见结节状软组织密度影向外突出,大小约1.3X1.8cm,边界较清,增强扫描呈明显持续强化。

病理结果:膀胱副神经节瘤

异位嗜铬细胞瘤(副神经节瘤)

嗜铬细胞瘤是临床上一种较为罕见的神经系统肿瘤,又称10% 肿瘤(10% 发生于肾上腺外,10% 双侧发病,10% 恶变),90% 发生在肾上腺髓质,约 10% 发生在肾上腺外的部位,称为异位嗜铬细胞瘤,又称副神经节瘤,1908 年 Alezais 和 Peyron 首先报道一组肾上腺外嗜铬细胞瘤,并命名为副神经节瘤,1912 年 Pick 提议将肾上腺外嗜铬细胞瘤以副神经节瘤命名,1974 年 Glenner 和 Grimley 提议按病灶所在解剖部位及其与神经丛的关系命名,但大多数学者喜欢使用传统命名即异位嗜铬细胞瘤。

异位嗜铬细胞瘤是一类来源于副神经节系统的神经内分泌肿瘤,主要分为交感神经和副交感神经副神经节瘤两类,以交感神经副神经节瘤较为常见,该病好发于 40-60 岁,性别无明显差异,主要沿后正中线腹主动脉两侧分布,其中腹主动脉旁及肾门区最为好发,膀胱壁由于存在交感神经链,也可发生嗜铬细胞瘤,发病率约 1.5%。

膀胱嗜铬细胞瘤少见,占全部膀胱肿瘤的0.1%,起源于逼尿肌内的副交感神经链,可发生于膀胱任何部位。

约50%的膀胱嗜铬细胞瘤表现出典型临床症状:1.具有嗜铬细胞瘤与膀胱肿瘤的双重症状;2. 排尿过程中或者排尿后几分钟出现心悸、头晕多汗和皮肤发苍白,发作数分钟后症状缓解;3. 病人的高血压发作与排尿有关;

实验室检查:儿茶酚胺及其中间和终末代谢物浓度的测定是PCC诊断的主要依据,包括血/尿儿茶酚胺(CA)、CA代谢产物[甲氧基肾上腺素(MN)和甲氧基去甲肾上腺素(NMN)]、香草基扁桃酸(VMA)的测定。

鉴别诊断:

1、发生腹膜后的异位嗜铬细胞瘤主要需与神经纤维瘤、神经鞘瘤相鉴别:神经纤维瘤及神经鞘瘤主要发生于脊柱旁,形态多样,肿块跨椎间孔生长时呈典型的哑铃状,较易鉴别,密度常常较均匀,神经鞘瘤易发生囊性变,增强扫描两者均可见强化,但强化程度较异位嗜铬细胞瘤低。

2、发生于膀胱的异位嗜铬细胞瘤主要需与膀胱癌及膀胱平滑肌瘤相鉴别:膀胱癌常见于 40 岁以上男性,血尿是最为常见的临床表现,病灶常发生于膀胱的粘膜上,是泌尿系统最常见的一种恶性肿瘤,具有较高的发病率和死亡率,其主要表现为膀胱向腔内突出的菜花状/乳头状肿块,局部膀胱壁出现不规则的增厚僵硬,平扫时病灶大多数表现为低密度或等密度,增强扫描明显强化。膀胱平滑肌瘤是一种少见的膀胱良性肿瘤,约占所有膀胱肿瘤的 1%,常起源于膀胱三角区附近的黏膜下,可引起膀胱出口或输尿管梗阻,位置:膀胱腔内 (63% )、壁内 (7% ) 和壁外 (30% ),多见于青年女性,典型者平扫可见类圆形软组织密度肿块影;膀胱充盈好时,肿块多突向腔内,血供丰富,增强扫描多呈明显强化。

总之,腹盆腔异位嗜铬细胞瘤影像表现多样,多见于腹主动脉旁及肾门区,肿瘤常较大,易发生囊变坏死,血供丰富,病灶内部及边缘常可见增粗迂曲供血动脉;结合典型的临床表现,常可作出准确的诊断。

类型:原创

病例ID:ZYLM000004086

校对:王宇军

阅读:1243

文章已于2024-01-06修改