患 者:男,20岁。

主 诉:体检发现腹膜后占位1个月。

现病史:患者诉1月前于当地医院体检,B超发现腹膜后占位性病变,建议行进一步检查。患者未感明显不适,无腹疼、腹胀等症状,未经特殊检查及处理,为求进一步诊治逐至**医院,门诊以“腹膜后占位“收治入院。患者发病以来,精神睡眠可,大小便正常,饮食可,体力体重未见明显减退。

既往史:无特殊。

病案讨论

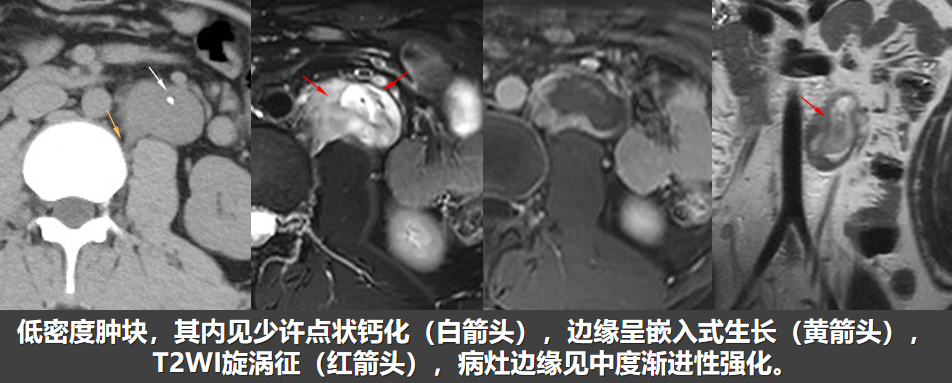

腹部CT平扫及增强示:左侧腹膜后、腹主动脉旁可见一椭圆形低密度肿块影,大小约4.2*2.7cm,边界清,边缘见伪足样改变,其内见点状钙化,增强扫描后病灶边缘渐进性轻-中度强化。

腹膜后MR平扫及增强示:左侧腹膜后可见一椭圆形异常信号,边界清,局部呈伪足样伸入腰大肌与腰椎间隙,病灶大小约4.4*2.5*6.5cm,T1WI与肝脏相比呈稍低信号,T2WI呈等、高混杂信号,同反相位示病灶内未见信号差异,DWI呈高信号,ADC呈等、稍高信号。增强扫描后病灶边缘可见环形渐进性中度强化。腹膜后未见明显肿大淋巴结。

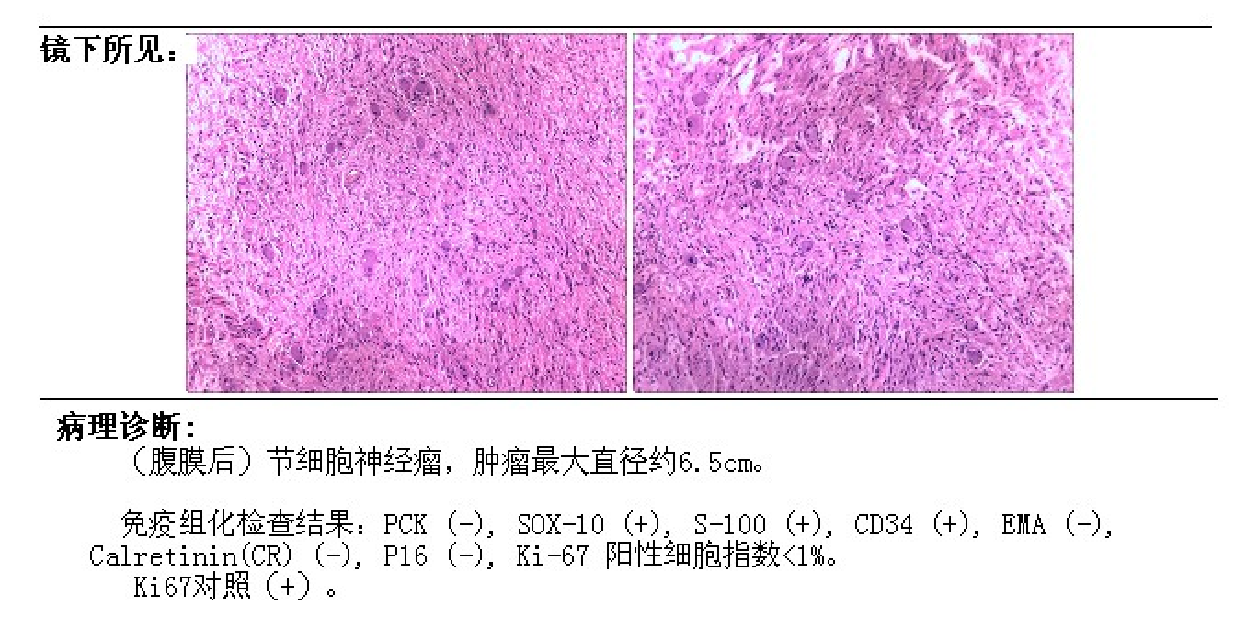

病理诊断为(腹膜后)节细胞神经瘤。

节细胞神经瘤(ganglioneuroma,GN)起源于交感神经节的原始神经嵴细胞,是一种周围神经良性肿瘤,临床相对少见。所有年龄均可以发病,以儿童和青壮年为主。肿瘤沿交感神经链的任何部位和肾上腺髓质分布 ,常见于腹膜后、后纵隔,少数可发生于肾上腺、颈部等部位。 GN发展缓慢,早期本病一般无明显临床症状,多为体格检查或其他疾病检查时偶尔发现。后期瘤体增大可压迫周围结构,文献报道来源于腹膜后的GN体积通常较大,原因是腹膜后空间大,有利于肿瘤生长,大多数患者就诊时瘤体已较大。少数GN具有内分泌功能,可分泌儿茶酚胺、血管活性肽、生长抑素和雄激素等,引起相应的临床症状。

大体病理示瘤体形状多不规则,球形、 卵圆形或分叶状,包膜完整,一般与周围组织界限清楚,切面呈灰白、灰红色,质中,可有散在的钙化、黏液样变性或囊性变。镜下可见GN由分化成熟的神经节细胞、雪旺细胞、神经纤维及大量的黏液基质构成。免疫组化染色显示神经节细胞和雪旺氏细胞,对神经丝、S-100、波形蛋白、突触素和神经特异性酶染色表现出阳性。这些标志均代表了肿瘤的神经源性,有助于排除上皮和其他组织细胞来源的肿瘤。

GN质地较软,呈爬行生长或沿器官间隙呈伪足状、嵌入式生长,有时呈泪滴状,反映了肿瘤的柔软性和良性生物学行为。当病灶较大时,可不同程度压迫或包绕周围组织、器官及血管,但器官、血管形态基本正常,未见受侵征象,包绕但不挤压血管,推移但不侵犯周围组织,该特点是其重要影像学征象之一。因肿瘤内含大量黏液基质,CT主要表现为低密度肿块,低于同层肌肉密度。增强扫描动脉期无或轻度强化,静脉期、延时期可见边缘片絮状、线条状渐进性轻至中度强化,此为GN 的特征性表现之一。延迟强化与肿瘤内含较多黏液基质,细胞外间隙较大,对比剂在细胞外间隙进行性积聚,对比剂弥散较慢有关。文献报道约10%~25%的GN可见钙化,钙化通常为散在小点状、针尖样钙化。肿瘤于MR-T1WI呈较均匀的低信号,低于肝脏信号;肿瘤的T2WI信号依赖于其内黏液基质、细胞成分及所含胶原纤维的比例,可呈等、高混杂信号,在肿瘤的高信号背景下可见曲线样、漩涡样低信号带,即“漩涡征”,代表了肿瘤内纵横交错的不规则排列的雪旺细胞带和胶原纤维结构,为GN特征性影像学表现。MR增强扫描与CT增强方式一致。

GN需与以下疾病鉴别:

1. 神经鞘瘤或神经纤维瘤:神经鞘瘤和神经纤维瘤通常呈圆形或卵圆形的,G质地较软,呈扁平椭圆形。神经鞘瘤强化程度常较GN明显,且病灶容易囊变;GN囊变罕见。根据GN特征性的影像学表现,一般与神经鞘瘤、神经纤维瘤鉴别不难。

2. 神经母细胞瘤和节细胞神经母细胞瘤:该病发病年龄小,具有更强的侵袭性,伴有邻近血管的侵犯和包裹,并且多数肿瘤体积较大,轮廓不规则,早期常有明显不均匀强化,也可有不规则或者粗大的钙化。

3. 脂肪瘤、脂肪肉瘤、畸胎瘤:脂肪肉瘤表现为脂肪中夹杂着不规则的软组织成分,边界不清。脂肪瘤于腹膜后少见,常表现为纯脂肪信号或密度。畸胎瘤可见脂肪成分、钙化,脂液平面是其特异性表现。GN中伴有脂肪成分的病例罕见,一般鉴别不难。

4. 淋巴管瘤:淋巴管瘤呈水样密度或信号,而GN内部可见散在实性成分,增强后大部分有轻度强化。

5. 腹膜后间叶源性恶性肿瘤:该病多见囊变、坏死,易侵犯周围血管,增强后可见明显不均匀强化。

类型:原创

病例ID:ZYLM000003685

校对:王宇军

阅读:1982

文章已于2023-11-30修改