男性,25岁,肾病综合征多年,激素治疗后。

病案讨论

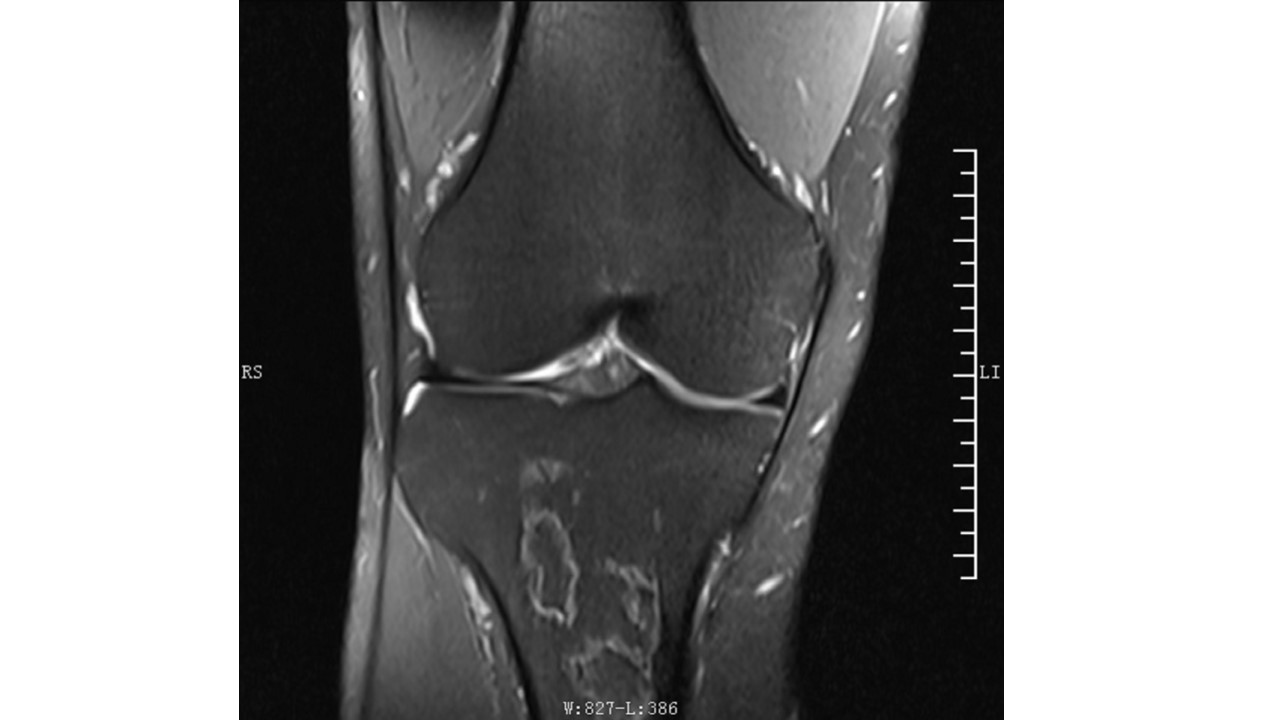

平片:双侧胫骨上段干骺端见片状高密度影,边缘硬化明显,呈地图样改变。

CT:右侧胫骨上段见多发片状稍低密度区,边缘硬化清晰显示。余未见明显骨质破坏征象,未见明显骨膜反应。

MRI:右侧胫骨上段见多发地图样异常信号影,边缘T1呈低信号为主及T2内层高信号外层稍低信号影,中央坏死区T1等稍低信号T2等稍高信号影。综合临床肾病综合征及激素使用史,影像符合典型骨梗死改变。

最后诊断:双侧胫骨上段骨梗死。

骨梗死又称骨髓梗死、骨脂肪梗死,骨梗死是指发生于骨干和干端的骨细胞及骨髓细胞因缺血而引起的骨组织坏死,好发于四肢长骨,呈多发性和对称性改变多见于股骨下段、胫骨上段和脑骨上段,病变常一侧较重,另一侧相对较轻。

病因和发病机制

其发病是由骨局部的血循环障碍而导致,主要有以下几种情况:

1.机械性血管中断,2.血栓形成和栓塞,3.血管壁的损伤或受压,4.静脉闭塞(如Chandler病。其他:酗酒,大量应用激素、胰腺炎等自身免疫性疾病及免疫抑制剂治疗,机制尚不清楚。因四肢长管状骨的骨髓具有丰富的脂肪组织,嘴脑内的营养血管细小,分支稀少,易引起脂肪栓塞导致骨髓缺血坏死。

病理演变

(1) 骨死亡阶段(以细胞坏死为特征) :

局部骨组织血供中断,骨髓造血组织对缺氧非常敏感

骨髓细胞成分死亡(6~12h)→骨细胞、破骨细胞及骨母细胞死亡(12~48h)→骨髓脂肪细胞坏死(2~5d)→胶样化和液化(骨梗死末期的改变),以上阶段X线片上骨密度及骨小梁尚无异常改变

(2)骨修复阶段(血管再生、骨化再生和死亡骨小梁被吸收为特征)

梗死边缘的健骨生成血管和肉芽组织迂曲包绕梗死区,并逐渐纤维化,胶样物钙化并进一步骨化形成新生骨组织。梗死区逐渐被纤维组织、胶样物及新生骨组织充填,死骨逐渐被吸收,骨髓腔可由瘀痕组织代替。该病理演变过程也是骨梗死X线、CT、MRI等影像学诊断的基础。

影像学表现与病理关系

急性期(早期)

局部血供中断,骨髓脂肪细胞发生胶样化和液化坏死骨小梁细胞死亡,骨小梁结构尚存,为细胞性骨坏死期。此期X线和CT常无异常改变或仅出现局部骨质疏松,MRI呈现不规则“地图状”异常信号,典型征象是病灶边缘呈“三环征”,由外向内,T1WI呈低一高一低信号,T2WI压脂呈高一低一高信号。内环为新生的血管和肉芽组织包绕梗死区,中环为残留的少许相对正常的骨组织成份,外环为反应梗死灶周围炎性肉芽组织、血水肿带

亚急性期(中期)

骨质吸收,反应性新骨形成和充血,梗死灶边缘反应性新骨带或纤维。此期X线和CT表现为斑片状或条索状钙化和虫蚀样改变,MRI表现为不规则片状、斑片状混杂信号,病灶中央T1WI呈等、低信号,T2WI等、高信号,内部信号不均匀;病灶边缘T1W I为花边状的低信号带,T2WI上分2 层,内层为高信号带,外层为低信号带,病灶周围常呈长T1长T2片状信号。本例病变影像上病变边缘T1低T2内高外低信号,符合该期表现。

慢性期(晚期)

坏死组织被肉芽组织和纤维组织替代而发生纤维化和营养不良性钙化或骨化。此期X线表现为干端或骨干呈类圆形或不规则形的硬化斑块,CT表现为不规则骨质吸收破坏伴环状或斑片状高密度钙化,而MR表现为T1WI及T2WI均呈不规则的混杂片状低信号影,周围可见线状低信号单环征。因临床反复发作,新旧病灶同时存在,所以骨梗死以多发性、多形性、多期表现并存

鉴别诊断

1.单纯性骨髓水肿:MRI上为片状长T1长T2信号,与不典型早期骨梗死较难鉴别,在随访过程中,单纯性骨髓水肿的髓腔内异常信号可消失而表现为正常。

2.急性骨髓炎:急性骨髓炎和急性骨梗死在临床上均表现为发热、骨痛和局部红斑,在X线平片和CT上很难鉴别二者,急性骨髓炎MRI主要表现为骨髓腔局限性的长T1、长T2信号灶,骨皮质很少受累,周围软组织肿胀明显。

3.内生软骨瘤:边界清楚,平片、CT上环弧状软骨钙化具有特征性,慢性期钙化多顺髓腔纵行走行,软骨基质T1WI呈等低信号,T2WI呈不均匀高信号,分隔状强化,分叶状或花环状边缘,轻微骨皮质膨胀和骨内膜侵蚀。

类型:原创

病例ID:ZYLM000003535

校对:王宇军

阅读:1839

文章已于2023-11-08修改