性别:男 职业:医生

主 诉:上腹烧灼感伴稀便8年,加重1个月。

现病史:患者自述:8年前无明显诱因出现上腹部烧灼感、恶心、未吐,伴反酸、嗳气、打嗝,无明显腹痛,略腹胀,进食后加重,排黄绿色稀粥样大便4-5次/日,无发热,无粘液及脓血,无里急后重感,于家中口服“奥美拉唑胶囊、氟哌酸胶囊”等药治疗,近1月上述症状加重,口服上述药物无好转,今日为求进一步诊治而来我院。

病案讨论

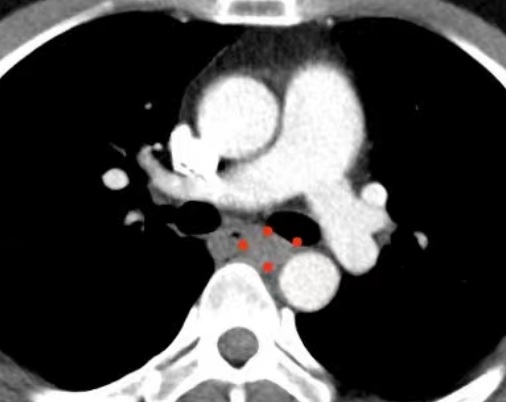

影像表现:纵膈内气管隆突下水平可见软组织密度结节影,密度均匀,其内未见明显钙化灶,该段食管腔略狭窄,尚未见明显阻塞,其上段食管未见扩张,病灶边界光整,增强呈轻度强化。

病理诊断:(食道)梭形细胞肿瘤,结合免疫组化结果,支持平滑肌瘤。

免疫组化:49156: SMA(+) Desmin(+) S-100(-) CD34(血管) CD117(部分+) DOG1(部分+)K167 (+<1%)

食管平滑肌瘤

一、概述:食管平滑肌瘤是食管病变中常见的良性肿瘤,早期食管平滑肌瘤多无临床症状,一般多是因日常健康体检或因其他疾病引起不适行胃镜检查发现。出现症状时病灶长径通常较大,需外科手术治疗。食管平滑肌瘤多发生于食管的中、下段,仅约10%的食管平滑肌瘤发生在食管的上段,主要原因是平滑肌在下段占主导地位。

平滑肌瘤生长缓慢,病变的大小可能多年不变化,部分患者在漫长的病程中对病变引起的不适症状缓慢耐受,导致食管平滑肌瘤多在发病数年至十数年后才出现明显症状,为早期诊治增加难度。

食管平滑肌瘤主要于壁间、粘膜下或浆膜下, 向腔内或腔外生长, 或呈哑铃形生长。大小、形态不一, 呈圆形、卵圆形或生姜状, 表面光滑。

二、影像表现

食管造影:首选检查钡剂分流:剂经过肿瘤上方时可有短暂的停留,随即沿肿瘤与正常食管壁的间隙流过;双边征:剂通过后,肿瘤上下端的食管收缩,局部食管轻度扩张,可显示肿瘤的大小、边界;环形征:覆盖在肿瘤上下端的剂可见表现为与食管长轴垂直的弧形阴影;钡剂充盈相可见圆形或卵圆形软组织肿块,边缘光滑,也可呈结节状或分叶状。

CT表现:为向腔内或腔外突出的圆形或者半圆形软组织肿块,表面光滑,临近食管壁正常,与周围心包、大血管的界限清晰,同时向腔内外生长的肿块,肿瘤环绕食管壁生长,正常部分食管壁不增厚增强扫描后肿瘤呈均匀轻度强化。

三、鉴别诊断

食管癌:最常见的恶性肿瘤之一,临床表现为进行性吞咽困难,影像学表现:钡剂通过缓慢、受阻:不规则粘膜皱襞破坏、中断、消失;不规则腔内充盈缺损;不规则管腔狭窄,病变以上扩张;不规则腔内龛影;局部管壁管腔狭窄,僵硬。

纵隔内肿大淋巴结:单发者很少,对食管形成压迫者只是其中一部分;淋巴结转移瘤有时可以直接侵犯食管,使其表面不规则;淋巴结核常常有钙化,常为边缘的环形钙化和其内的小斑点状钙化,食管平滑肌瘤也可以出现钙化,但常见于较大的肿块。

食管囊肿:通常位于椎体旁的气管分叉及下方处,囊壁较一般的支气管囊肿厚;病灶无脂肪成份,食管囊肿为囊性病变,随呼吸及食管蠕动形态有所改变,若随平吸形态有所改变则考虑为食管囊肿,若无改变则考虑平滑肌瘤或其他病变,食管黏膜推压改变,无破坏中断,CT上显示病变位于食管壁内或食管旁,为圆形或卵圆形低密度影,密度均匀,CT值约为0~20HU,增强扫描后病变不强化

食管间质瘤:在CT上表现为壁内软组织肿块,在静脉注射造影剂后与肌肉增强程度近似,增高程度高于食管平滑肌瘤。大于4.5 cm的肿瘤内部常有缺血性囊变、坏死区。钙化不常见。内窥镜检查时食管 GIST 多伴有溃疡,而食管平滑肌瘤一般没有粘膜溃疡。

小结

食管平滑肌瘤约占食管良性肿瘤的2/3,病史一般较长,自数月至数年不等,症状多轻微,个别肿瘤明显突入后纵隔而可出现背部疼痛,肿瘤常呈边界锐利、光整的充盈缺损,切线位呈宽基底半圆形少数缺损呈分叶状或多结节状,缺损与正常食管分界清楚,其夹角常为钝角,当肿瘤被清楚地勾画出来成“环形征”时,为本病的典型X线表现。

类型:原创

病例ID:ZYLM000003514

校对:王宇军

阅读:924

文章已于2023-11-11修改