男,17岁,主 诉:反复涕中带血1个月。

现病史:1个月前无明显诱因出现回吸涕中带血,开始出血量少,出血后在当地医院治疗,以后出血量渐渐增多,无睡眠打鼾,鼻腔无分泌物,无鼻塞,耳闷,无听力下降、耳鸣,治疗无好转遂至**医院诊治。

门诊行鼻咽镜示:右侧鼻腔后端见红色新生物,伴出血;鼻中隔左偏,鼻甲肥大。

病案讨论

鼻咽部CT平扫及增强示:右侧鼻腔后端见椭圆形软组织密度影,向上突向蝶窦,向后与鼻咽部右后壁界限欠清,邻近骨质未见明显增生、破坏,病灶大小约3.6*2.5cm,增强扫描呈明显不均匀强化。咽隐窝清晰、对称,咽腔通畅,咽旁及咽后间隙清晰,颈部软组织间隙见多发小淋巴结。

鼻咽部MR平扫及增强示:右侧鼻腔后方、蝶窦内见椭圆形等T1、稍长T2信号,内见条状低信号,病灶大小约3.8*2.2cm,边界较清,DWI呈稍高信号,增强扫描呈明显不均匀强化。双侧上颌窦、筛窦及蝶窦粘膜增厚,鼻中隔偏曲,左侧下鼻甲肥厚。诊断:右侧鼻腔后部、鼻咽占位性病变,考虑纤维血管瘤可能性大。

病理诊断:鼻咽部纤维血管瘤。

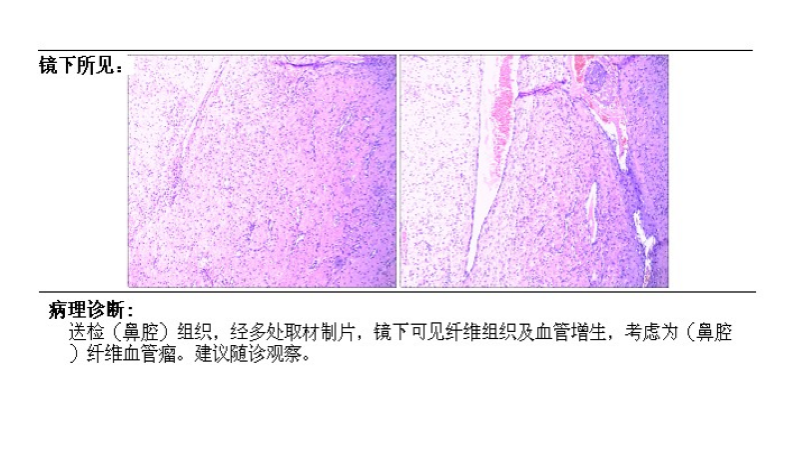

鼻咽纤维血管瘤是发生于青少年较少见的良性富血供肿瘤,好发于10~25岁青春期男性,10岁以前罕见,故也称之为青春期鼻咽纤维血管瘤(juvenile nasopharyngeal angiofibroma,JNA) 。文献报道该瘤有发生于老年、女性患者及鼻咽部以外部位,因此称其为纤维血管瘤比较合适。病理上肿瘤通常由错综复杂血管网和纤维基质以不同比例构成,根据血管成分和纤维成分在肿瘤组织中所占比例,可分别称其为血管纤维瘤或纤维血管瘤。

病理 镜下血管内膜一般为单层内皮细胞,基底为完整或间断的平滑肌层,纤维样基质可从致密的纤维区到水肿或黏液样结缔组织,其内细胞呈梭形或星形,但核的多形性和有丝分裂不明显。肿瘤起源于后鼻孔边缘的周围区域,包括硬腭后缘、梨骨后缘、鼻咽顶部、颞下窝、枕骨结节、蝶骨翼突及蝶骨翼突内侧板的骨膜部,此处为腭骨蝶突、梨骨水平翼、蝶骨翼突根部汇合点,是口凹外胚层与前肠内胚层的分界线,胚胎期颊咽黏膜附着处,瘤体常沿此通路通过黏膜下以侵袭性生长方式扩展进入鼻、鼻咽、鼻窦、颞窝、颞下窝及颅内等邻近结构。早期改变表现为蝶腭孔扩大,蝶腭孔周围局限性软组织影,骨质改变多见于蝶窦底壁、翼内板基底部,腭骨蝶突、蝶骨翼突的局部吸收侵蚀、破坏,所有这些征象提示该瘤大多数起源于翼腭窝内下方的蝶腭孔。

CT和MRI 断层影像技术的应用,对于邻近鼻咽解剖深在、结构复杂颅底诸结构显示较全面。CT不同窗技术分别用于观察颅内、外及颅底骨质改变,尤其是颅底自然孔道、裂隙如圆孔、翼管、破裂孔、眶尖、眶上下裂等结构的观察。鼻咽纤维血管瘤颅底骨质改变主要是压迫侵蚀,压迫可使窦壁或孔道管壁骨皮质先变薄,继而吸收破坏,最常累及的部位是翼管前部、翼突基底、腭骨垂直板和蝶窦骨壁。骨壁改变分为2种类型,单纯性压迫侵蚀(约占40%)和深层侵蚀伴窦腔膨胀(约占60%)。CT影像表现为膨胀性软组织影,密度均匀,囊变坏死少见。注入对比剂后,肿瘤组织明显强化,边界更清晰。MRI多参数成像、软组织分辨率高,对肿瘤起源及蔓延,特别是颅内蔓延较为明确,增强前后对照,明确海绵窦、垂体、视交叉、硬脑膜、翼管神经、圆孔内结构有无受累,并与邻近鼻腔鼻窦炎症及息肉区别。研究认为,鼻咽纤维血管瘤生长大多为推移式蔓延,侵入颅内病变一般只累及硬脑膜,且术中容易和硬脑膜分开。MRI丰富的流空信号直接反映肿瘤组织血管源特性,增强后明显强化。MRI还可以明确肿瘤与鼻腔 、鼻窦阻塞性炎症之间的边界,对肿瘤累及范围描述更加准确。总之,鼻咽、鼻腔和/或翼腭窝内软组织影,翼突基底部、蝶腭孔后方及腭骨垂直板局限性骨质侵蚀等征象有助于早期诊断和鉴别,MRI点状、条状流空信号以及增强后明显强化的特点基本可以肯定诊断。

鼻咽纤维血管瘤应与后鼻孔息肉、鼻咽癌等好发于鼻咽部肿瘤相鉴别:

1. 鼻咽癌:主要影像学表现为咽隐窝变浅消失,两侧咽腔结构不对称,咽肌浸润,咽旁间隙受压外移,邻近结构多数不清,颅底骨质破坏,颈部淋巴结如咽后组淋巴结转移常见。增强后软组织强化不明显,MRI无明确流空信号等均有助于鉴别。且中老年患者多见,国内有一定的高发区。

2. 后鼻孔血管瘤性息肉:影像学表现为鼻腔鼻窦后鼻孔软组织肿块,范围局限,可见到肿瘤蒂,窦腔内充满软组织影,伴或不伴窦壁骨质吸收破坏,结合患者年龄多能明确诊断,边界清晰,MRI信号及增强后表现也有助于鉴别。

类型:原创

病例ID:ZYLM000003342

校对:王宇军

阅读:1137

文章已于2023-10-24修改