女,75岁,

主诉:腹痛、纳差3天。

病案讨论

CT扫描示:胃充盈尚可,胃体部-胃窦部胃壁不均匀增厚,增强呈不均匀强化,周围局部脂肪层内可见索条样密度增高影及直径约9mm的小结节影,结节呈中度强化。

影像诊断:胃体部-胃窦部病变伴周围稍大淋巴结,结合平扫+增强病变性质多倾向于恶性,影像学分期约:cT4aN1Mx

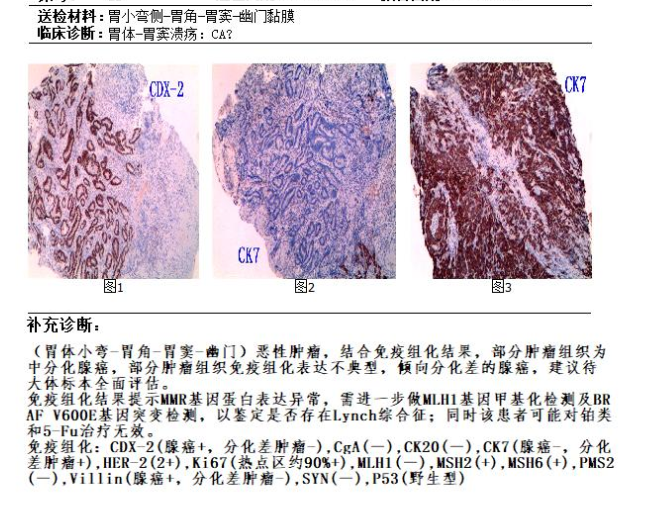

病理诊断:胃中分化腺癌。

胃癌在全球居恶性肿瘤死因第2位,我国居第1位,好发年龄40-60岁,可发生在胃的任何部位,但以胃窦、小弯与贲门区常见。

影像学改变

CT诊断不仅在部位确定及瘤体大小方面,在胃癌的分级分期方面也显现了重要作用。

1)胃黏膜白线征,即观察到动脉期及门静脉期病灶近胃腔表面处黏膜皱襞增厚,出现结节状、斑片状、条带状明显强化者,即记为有白线征;

2)胃周脂肪浸润,定义为病变周围的胃外表面凹凸不平,周围脂肪间隙模糊不清,可见软组织密度影,则记为胃周脂肪间隙受侵;

3)胃壁柔软度,观察到不同扫描期相胃壁形态固定僵硬,近侧胃腔扩张,视为胃壁柔软度差,蠕动性消失;

4)转移,发现腹部淋巴结肿大者(以短轴>6mm为诊断指征)或存在其他脏器转移者,记为转移;

5)腹水;

胃癌的螺旋CT诊断标准

1.肿瘤大小的诊断标准

胃癌的CT表现主要为胃壁增厚。在充盈良好的情况下,正常胃壁厚度

2.肿瘤浸润深度的标准

T1期胃壁呈现多层结构,内层动脉期发生强化,厚度超过5mm;

T2期局部胃壁厚度超过5mm,增厚处胃壁呈现边缘光整状态,病变周围存在比较清晰的脂肪线,动脉期呈现均匀强化;

T3期胃壁厚度超过5mm病灶边缘相对较为毛糙,浆膜面不规则,动脉期强化不均,周围脂肪线模糊;

T4期胃壁厚度超过5 mm,同临近器官间不存在脂肪间隙。

3.淋巴结转移的标准

N0:无局部淋巴结转移;

N1:距原发灶边缘3cm以内的淋巴结受累;

N2:距原发灶边缘3cm以外的淋巴结受累,包括胃左动脉、肝总动脉、脾动脉、腹腔动脉和肝十二指肠韧带周围的淋巴结。

鉴别诊断--胃淋巴瘤

原发性胃淋巴瘤(primary gastric lymphoma,PGL)起自胃黏膜下层的淋巴组织,胃壁增厚明显,胃仍有一定的扩张性及柔软度,但常不伴有胃腔狭窄及胃壁僵硬的表现,胃内跳跃病灶和病灶之间有正常的胃结构是胃淋巴瘤的特有征象,浆膜面比较光滑,脂肪间隙清楚,胃淋巴瘤密度相对均匀,增强后强化不明显,为轻到中度强化,强化幅度较少超过30HU,这与胃淋巴瘤肿瘤细胞密集,血供较少有关。而胃癌密度不均匀,呈明显强化,胃粘膜强化呈“白线征”,即动脉期及门静脉期病灶近胃腔表面处出现结节状、斑片状、条带状明显强化。而浸润型胃癌胃腔扩张度较低,常见梗阻征象。

鉴别诊断--胃肠道神经内分泌肿瘤 神经内分泌肿瘤(NEN)起源于肽能神经元和神经内分泌细胞,胃肠道是神经内分泌肿瘤最常见的发病部位,WHO2010年最新分类中认为所有的胃肠道NEN根据核分裂象和Ki-67计数将其分为3级,即低度、中度和高度恶性。胃肠道NENS在平扫时G1与G2肿瘤为结节或肿块型,G3肿瘤以弥漫及溃疡型。G1、G2肿块动脉期明显强化,G3肿块动脉期轻中度强化,静脉期均略有减低,强化模式呈“平台型”

类型:原创

病例ID:ZYLM000003315

校对:王宇军

阅读:1431

文章已于2023-10-21修改