患者:男,63岁

主 诉:纳差,乏力1月余。

现病史:患者1月前无明显诱因出现纳差,乏力,食欲及食量减退,无黑便、血便,无腹痛、恶心、烧心、反酸、纳差,无发热、咳嗽、咯血等不适;未治疗;2天前在当地县医院诊治,给予输液治疗,(输液成分不详),自觉效果差;后至在当地医院行肝胆胰脾肾彩超提示肝实质多发占位,胆囊结石;1天前至**医院行上腹部平扫CT提示:肝内多发占位、结石性胆囊炎、左侧肾盂结石,腹主动脉旁-左侧腰大肌前缘旁异常影,考虑肿大淋巴结、腹腔积液。现为进一步治疗,逐至我院就诊,门诊以“腹水”收住我科。发病以来,神志清,精神可,饮食差,睡眠一般,小便正常,体重较前减轻。

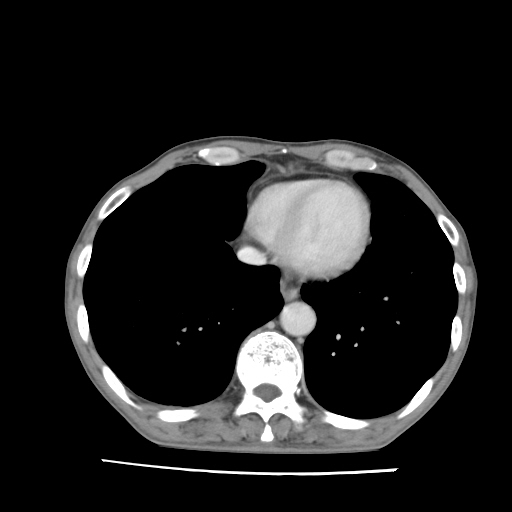

CT平扫

CT平扫 CT增强动脉期

CT增强动脉期 CT增强门脉期

CT增强门脉期 CT增强延迟期

CT增强延迟期病例讨论

CT表现:上腹部CT平扫及增强显示:肝左外叶可见不规则片状低密度影,边界不清,大小约12.3*6.2cm,增强可见中度不均匀延迟性强化。邻近肝包膜皱缩,肝左外叶胆管扩张。

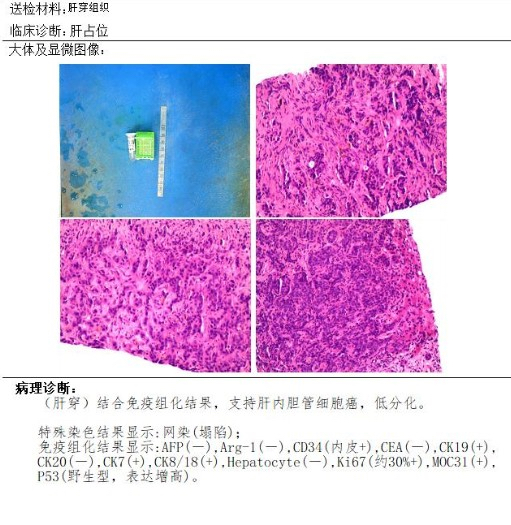

病理诊断:(肝穿)结合免疫组化结果,支持胆管细胞癌,低分化。

免疫组化:AFP(-),Arg-1(-),CD34(内皮+),CEA(-),CK19(+),CK20(-),CK19(+)、CK7(-),CK8/18(+),Hepatocyte(-),Ki67(约30%),MOC31(+),P53(野生型,表达增高)。

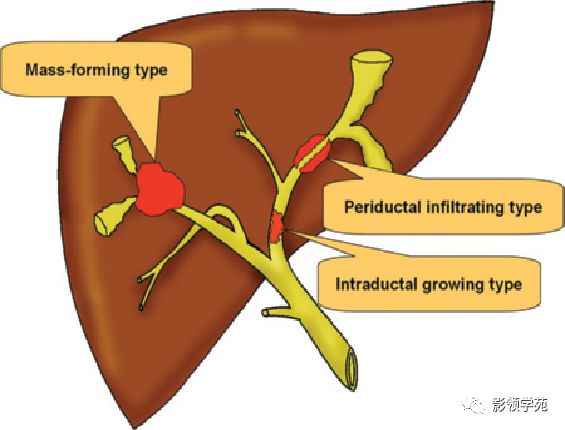

肝内胆管细胞癌(intrahepatic cholangiocarcinoma,ICC)是胆管上皮分化的恶性肿瘤,可起源于肝内胆管的任何部位。根据胆管细胞癌的发生部位,分为肝内胆管细胞癌及肝门部胆管细胞癌,肝门部胆管细胞癌包括起源于左右肝管交界处及其主要分支,又被称为Klatskin瘤;对于临床难以区分来源于肝门或肝内胆管的进展期病变,可统称为肝门周胆管细胞癌。ICC约占肝原发肿瘤的10%~20%,其发生可能与胆管结石、胆道寄生虫感染、慢性硬化性胆管炎或慢性溃疡性结肠炎相关,生长缓慢,为少血供肿瘤。ICC病理类型多为管状腺癌,伴或不伴微乳头结构,少见临床亚型包括腺鳞癌、鳞癌、黏液癌、淋巴上皮瘤样癌、肉瘤样ICC等。

影像表现:ICC在CT平扫图像表现为低密度肿物,无特异性,可伴肿瘤远端胆管节段性扩张。增强扫描典型表现为动脉期肿瘤仅见周边或其内部轻度不规则强化,延迟期仍呈强化趋势,也可表现为早期快速强化。增强扫描对比剂不会在静脉期快速廓清,为鉴别HCC的重要特征。由于肿瘤病灶内可存在密闭的胆管结构,增强扫描表现为边缘锐利的条形水样密度。MRI扫描肿瘤呈T1WI低信号,T2WI多为中高信号,部分肿瘤也可显示与肝实质相似的中等信号,肿瘤包绕Glisson系统征象在MR图像更明显,增强扫描肿瘤呈延迟强化,强化区域随扫描时间的延续可逐渐由边缘向内部扩充。ICC无包膜,形态不规则,可包绕或跨越Glisson系统生长,部分肿瘤伴周围胆管扩张,增强呈缓慢持续强化是诊断特征。

鉴别诊断:1.肝细胞癌:肿块型肝内胆管细胞癌动脉期主要为以外周为主高强化,静脉期外周略强化减低,并向中心性渐进性强化;延迟期中心呈“云雾”样强化;肝胆期仍可见“云雾”征。典型肝细胞肝癌静脉期会出现廓清,而肝内胆管细胞癌强化廓清较慢,可延迟于延迟期出现。2.肝脓肿:病灶呈环形厚壁强化(单环或者多环),分隔强化,壁周可看到水肿带,临床有高热、白细胞升高、肝区压痛等典型症状。3.肝血管瘤:由于肝内胆管细胞癌与肝血管瘤增强后持续强化峰值都很长,而且都是边缘强化,但是动脉期血管瘤的边缘呈结节样明显强化,密度与同层面较主动脉的密度接近,并且强化逐渐向病灶中心填充,延迟期血管瘤被完全或大部分填充,胆管无扩张。但对于肝硬化型血管瘤要注意,其缺乏肝血管瘤的特征性表现,表现为动脉期边缘轻度强化,常有延迟强化特点,易与肝内胆管细胞癌混淆,此时应观察有无胆管扩张。4.浸润型胆管癌需与胆管炎鉴别,浸润型胆管癌可见肿块及扩张的胆管截断征象。

类型:原创

病例ID:ZYLM000003265

校对:王宇军

阅读:927

文章已于2023-10-15修改