女性﹑39岁,性生活协调。下腹部疼痛,发热半恶心1天,加重4小时。

病案讨论

影像特点:子宫右前上方见一团块状软组织肿块影,与子宫分界欠清,密度相对均匀,邻近盆腔及部分腹腔内见液性密度影,MRI显示病灶较清晰,位置同CT所见,T1呈低信号,T2等信号为主,其内夹杂散在斑点状低密度及条状高信号影,病灶与子宫似有窄蒂样结构相连续,蒂样结构呈高低相间混杂信号,盆腔积液较明显。

影像诊断:青年患者,结合临床急腹症来院,考虑子宫浆膜下肌瘤伴蒂扭转。

病理诊断:子宫浆膜下肌瘤伴蒂扭转。

手术过程:取头低仰卧位,留置导尿接床边袋,全麻成功后常规消毒腹部术野、外阴、阴道、铺巾,取脐孔上缘为第一穿刺孔,切开皮肤1㎝,气腹针气腹形成,1㎝套管针穿刺成功,拔出枕芯置入腹腔镜,在腹腔镜监视下取右下腹在麦氏点及左下腹反麦氏点对应处为第二、第三穿刺孔,0.5㎝套管针穿刺成功,另取左下腹部为第四穿刺孔,1㎝套管针穿刺成功。探查见:大网膜与盆壁致密粘连,行粘连松解术,见腹腔积血,子宫前位,子宫常大,子宫前壁靠右侧见一肌瘤,大小约6*7cm,外观呈暗红色,蒂部扭转2圈。用超声刀行肌瘤摘除术,用双极电凝检查创面无出血,创面用0号可吸收线连续缝合;用旋切器将子宫肌瘤取出,然后用温生理盐水冲洗盆腹腔,留置腹腔引流管一根,查无渗血后,清点器械、纱布,无误,拔除套管,放出腹腔内残余气体。脐部切口及左、右两侧腹部切口,用4号丝线缝合。手术进展顺利、麻醉满意,术中血压平稳,出血约50mL,尿管通畅,色淡黄量约150ml,术中输液量约700ml,生命体征平稳,安全返回病房。术后将切除组织给家属看后送病检。

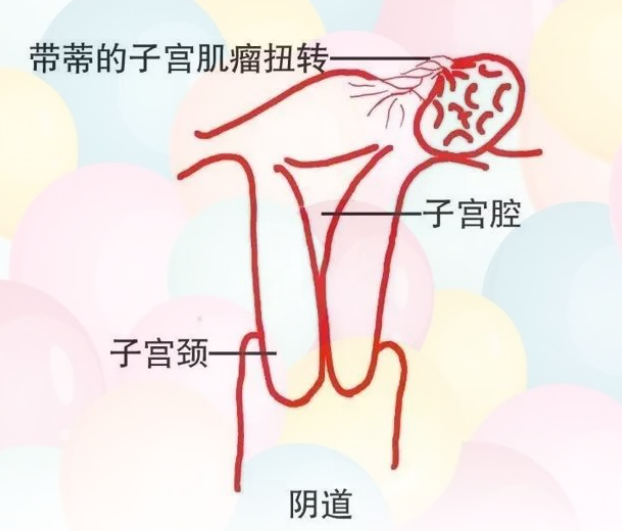

子宫肌瘤是五花八门的,其中有一种是朝着子宫浆膜方向生长的,称之为浆膜下子宫肌瘤,约占子宫肌瘤的20-30%。在为数不多的情况下,浆膜下肌瘤继续朝浆膜方向生长,突出于子宫表面,仅仅有一个蒂与子宫相连,这就是带蒂的浆膜下肌瘤。这个“蒂”主要由浆膜包裹的动脉和静脉构成,是带蒂的浆膜下子宫肌瘤赖以生存、生长所必需的血供。

在为数不多的情况下,带蒂的浆膜下子宫肌瘤有可能发生蒂扭转:

1、肌瘤相对较大,蒂相对较长。

2、肌瘤与周围组织、器官无粘连。

3、怀孕3个月后,子宫位置移出盆腔,腹腔空间相对较大。

4、体位突然变化或剧烈运动时。

5、腹痛、腹泻,肠蠕动活跃时。

6、腹部压力发生改变时。

发生蒂扭转会出现如下情况:

①有子宫肌瘤病史,突然发生下腹部剧烈疼痛,渐进性加重。

②常常伴有恶心、呕吐。

③扭转的子宫肌瘤由于蒂部的血供受阻,肌瘤会因缺血坏死而至感染。

④子宫肌瘤因静脉回流受阻,瘤体短时间内体积变大,会引起相应部位的症状,如刺激膀胱后尿频尿急,压迫直肠后里急后重、肛门坠胀,有渗出液时出现腹膜刺激症状,如压痛反跳痛等。

⑤极为少见的情况下,蒂部断裂,肌瘤附着于大网膜或其他器官,建立起新的血供关系,肌瘤继续生长,称其为“游走性肌瘤”或“寄生性肌瘤”。

⑥超声检查可见盆腔内包块,有时伴有积液。

⑦CT、核磁共振等对本病也有很好的诊断价值。

⑧妇科检查可以扪及子宫有突出的肿物,局部触痛明显,盆腔或下腹部有压痛、反跳痛。

⑨少数情况下蒂扭转自然复位或形成寄生性子宫肌瘤,疼痛可缓解。

带蒂的子宫肌瘤一旦发生蒂扭转,属于急腹症,应尽早手术或探查。即便有可能复位缓解,为避免再度复发,也是手术治疗为好。如若怀孕,可在安胎的情况下进行手术,延误病情往往会出现一系列不良后果。

本例影像特点是盆腔内肿物与子宫表面关系密切,T2低信号为主夹杂高低混杂条状信号,并且有蒂样结构连接,盆腔有积液,结合青年患者及临床急腹症表现,相对容易诊断为子宫浆膜下肌瘤伴扭转。

类型:原创

病例ID:ZYLM000003257

校对:王宇军

阅读:2124

文章已于2023-10-13修改