女,62岁,左乳头凹陷伴溢血2年余

病案讨论

MR影像学表现:

腺体类型:呈不均匀致密型(ACR-c);

背景强化(BPE):双乳BPE对称,呈轻微;

腺体:双乳见散在点状强化灶,时间-信号强度曲线(TIC)为上升型;肿块:未见明显病灶;

非肿块:左乳晕后方可见区域分布异常信号,TWI呈等信号,T2WI呈高信号,DWI扫描呈高信号,ADC值部分降低,增强后呈明显强化,时间-信号强度曲线(TIC)为呈流出型;乳后间隙:清晰:

影像学结论:

1.左乳晕后方非肿块样异常信号,建议穿刺活检,BI-RADS 4。

2.双侧乳腺增生伴多发良性小结节灶,BI-RADS 2。

3.双侧腋下多枚淋巴结影。

超声检查结果: 左乳导管扩张伴多发低回声结节(伴多发钙化点),BI-RADS 4A类,导管内乳头状瘤不排除。 左乳囊性结节,BI-RADS 2类。 右乳导管扩张,BI-RADS 2类。

病理诊断:“左乳”乳腺多发性导管内乳头状瘤伴钙化、导管扩张、慢性炎及组织细胞反应。

免疫组化:P53(10%+);Ki-67(10%+);ER、PR、AR(强弱不等+);CK5/6(+);CK14(+);P63(+);E-cad(+);P120(+)。

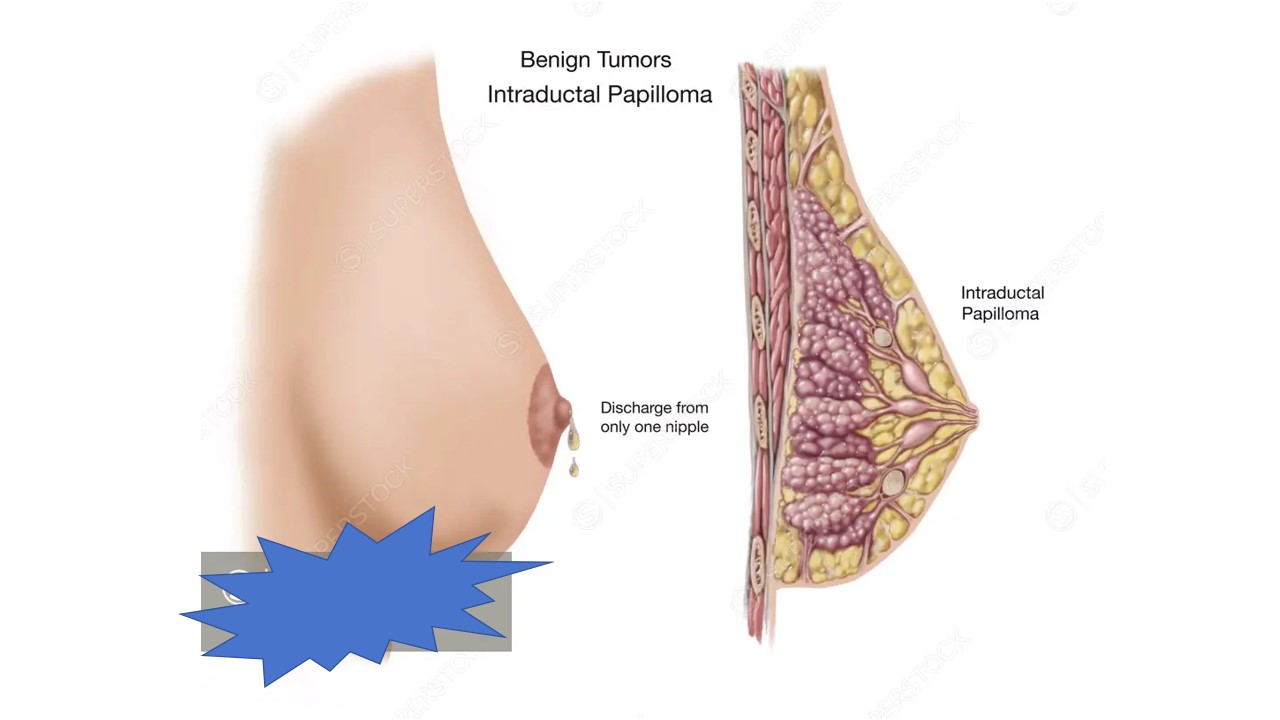

乳腺导管内乳头状瘤(breast intraductal papillomatosis, BIDP)是起源于乳腺导管上皮的良性肿瘤,由增生上皮被覆纤维血管轴心形成乳头状瘤体,发病率占乳腺疾病的0.7%~4.0%。发病率虽然不高,但不容易与乳腺其他疾病相鉴别。主要辅助检查方法有超声、钼靶、溢液涂片细胞学、乳管镜、MRI等检查。

临床与病理机制

BIDP患者多见于40~50岁经产妇女,本例60岁偏大。临床症状多表现为乳头溢液、乳腺肿块等,部分患者无临床症状。根据解剖学部位分为中央型(单发)和外周型(多发)两种类型:中央型主要发生在乳晕下大导管,病灶处导管明显扩张且两端闭塞形成明显的囊状改变,首发症状多为乳头溢液;外周型发生在终末导管小叶单位,常为多发,很少伴乳头溢液,肿块较大时可触及,肿块较小时无症状,常在体检中发现。

导管内乳头状瘤组织学定义为被覆于纤维血管茎的上皮细胞增生和肌上皮细胞增生,在导管腔内形成树支状结构。外周型导管内乳头状瘤由于常伴发导管上皮增生、原位癌病变需警惕。乳腺导管内乳头状瘤与非典型增生、乳腺癌关系密切,好发于大导管内,其中多发型生物学特性倾向恶变,6%~8%发生恶变。

MRI表现 MRI能够清晰的显示出乳腺导管内乳头状瘤病灶的形态,相关研究表明乳腺导管内乳头状瘤表现为小灶、卵圆形、边缘光滑、有相关导管扩张。根据MRI影像学表现,BIDP分为结节肿块型、嚢内结节型和隐匿型3种类型,由于结节肿块型BIDP与乳腺浸润性导管癌(IDC)的MRI影像学表现有重叠,难以鉴别。

TIC早期强化率低、无增粗血管及无毛刺的MRI影学特征提示为单纯结节肿块型BIDP。本例TIC为呈流出型。

类型:原创

病例ID:ZYLM000003210

校对:王宇军

阅读:1028

文章已于2023-11-24修改