男,46岁,中年男性,因“耳鸣耳闷1年余,耳鸣加重伴鼻塞1周”入院。

案例讨论

CT表现: 鼻咽腔重度闭塞,鼻咽右侧壁增厚形成肿块,突入鼻咽腔,大小约34*28mm,右侧翼内外肌受侵,咽旁间隙变窄、颅底骨质破坏。

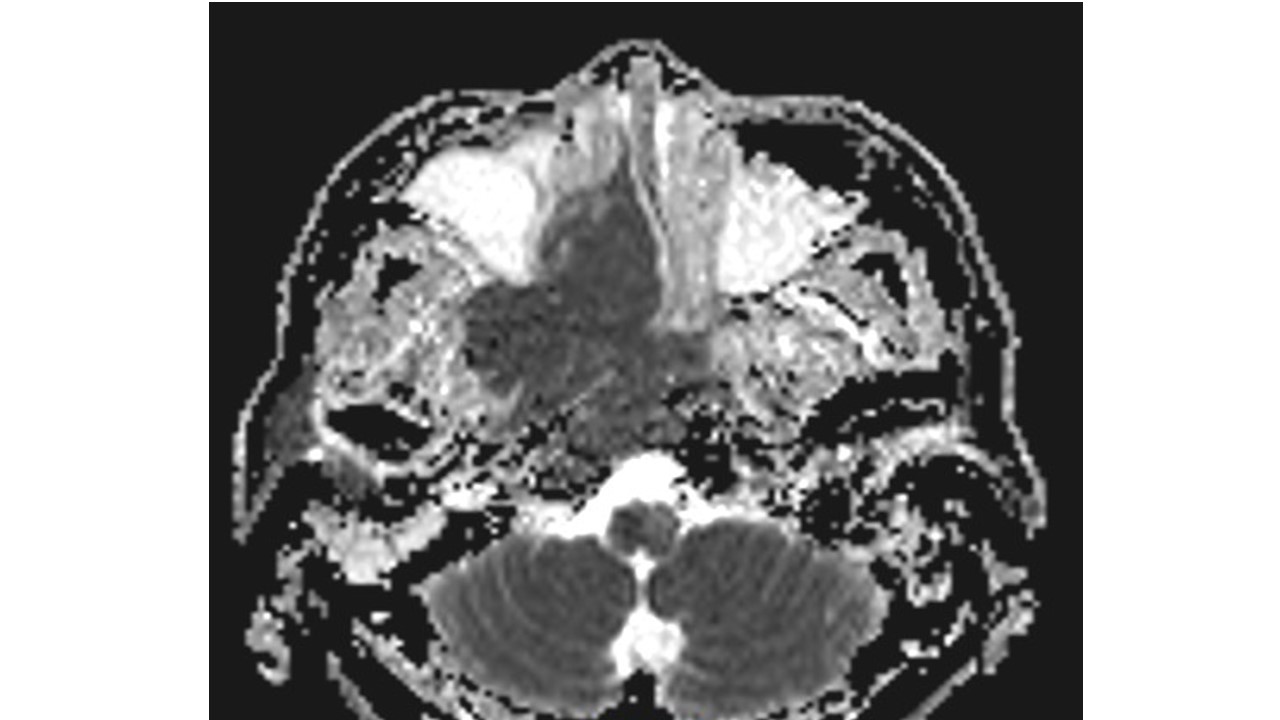

MRI表现:右侧鼻咽部团片样软组织肿块影,大小约51mm**47mm*45mm,T2呈稍高信号,T1呈等信号,DWI呈高信号,ADC值约0.57,增强扫描呈明显不均匀强化,病灶突入右侧鼻道,鼻中隔受压偏移;右侧咽隐窝消失,左侧咽隐窝狭窄,右侧翼内外肌、头长肌受侵,咽旁间隙变窄,病灶与邻近颅底骨质分界不清,两侧颈部未见明显肿大淋巴结。

MRI诊断:鼻咽部占位性病变,考虑恶性肿瘤,鼻咽Ca可能大,请结合临床。

病理诊断:(鼻咽部)非角化性癌,未分化型为主,伴坏死。

IHC:CKpan(+),P40(+),P16(-),P63(+),P53(部分+),CD56(-),Ki67(70-80%+),EGFR(+),NUT(-),INSM-1(-),INI-1(+),BRG1(+),Vimentin(-),cK19(+),原位杂交:EBER(+)。、

鼻咽癌(nasopharyngeal carcinoma,NPC)是发生于鼻咽黏膜以黏膜下侵犯为特点的鼻咽部恶性肿瘤中国南部的发病率较高,发病率由南到北逐渐减低;黄种人好发,白种人少见。病因尚不明确,与 EB 病毒感染、饮食、遗传因素密切相关。中年人多见,也可见于儿童及青少年;男性多见,男女性别比为 2.5:1。

[病理]

鼻咽癌最常发生于鼻咽顶部,其次是侧壁,前壁和底壁较少见。病理形态上分为结节型、菜花型、秦膜下型、浸润型和溃疡型。组织学上以鳞状细胞癌多见,泡状核细胞癌次之,低分化腺癌较少,典型的鳞状细胞癌可见角化珠及细胞间桥

[临床表现]

鼻咽癌临床上可出现七大症状和三大体征。七大症状为回缩性涕血或鼻出血、鼻塞、耳鸣、耳聋、头痛、面麻、复视,其中以回缩性涕血最为常见;三大体征为鼻咽部新生物、颈部淋巴结肿大、脑神经出现一支或多支麻痹。

鼻咽癌从初发症状到死亡的自然病程从3 个月到 113 个月不等,目前以放射治疗为主,放射治疗后5年生存率为 8%~62%。随着放射治疗设备的更新,放射治疗技术的改进,鼻咽癌放射治疗后 5 年生存率也不断提高。

[影像学表现]

鼻咽癌表现为鼻咽部软组织肿块,病灶大小不等,早期肿块不明显,仅表现为咽隐窝变浅、腭帆提肌肿胀,晚期表现为突出鼻咽腔的肿块,大者几乎占满鼻咽腔。形态不规则,可以侵犯邻近结构,沿颅底孔道蔓延至颅内。

1.CT 表现 鼻咽癌局限于黏膜间隙时,CT表现为鼻咽腔两侧不对称,局部黏膜增厚,一侧咽隐窝变浅或消失,腭帆提肌、腭帆张肌肿胀,脂肪间隙消失。周围结构的侵犯:向前侵犯鼻腔,达翼腭窝;向两侧侵犯咽旁间隙;向后侵犯咽后间隙以及椎前肌;向下侵犯口咽软聘和扁桃体;向上侵犯斜坡及颅底骨质,通过颅底孔道进入颅内。鼻咽癌常并发颈部淋巴结肿大。CT增强扫描,肿块轻度强化,边界不清。

2.MRI表现 MRI显示肿瘤范围周围结构的侵犯及颈部巴结肿大与CT基本相同因MRI软组织分辨率较CT高,所以MR能更早的发现病变并准确地显示病变部位大小、范围及浸润深度。TWI上肿块相对于肌肉呈低-等混杂信号,T,W呈较高信号,增强后轻度强化。

[推荐影像学检查方案]

MRI可以准确显示病变部位、大小、范围及浸润深度,是鼻咽癌首选的检查方法。CT 对颅底的骨质破坏显示具有一定的优势。

[诊断及鉴别诊断]

1.诊断要点 a.咽后壁软组织增厚或一侧咽隐窝变浅消失;b.咽鼓管圆枕肿大;c.鼻咽部软组织肿块;d.腭帆提肌、腭帆张肌肿胀,脂肪间隙消失;e.颈部淋巴结肿大; f.蝶骨、颗骨岩尖、破裂孔、卵圆孔骨质破坏。

2.鉴别诊断

(1)腺样淋巴组织增生: 常发生于青少年,腺样组织均衡性扩大。

(2)鼻咽部非霍奇金淋巴瘤: 全身淋巴瘤的局部改变,黏膜下肿块明显,广泛累及腺样组织。

(3)鼻咽纤维血管瘤:青年男性多见,病变行性生长,所引起的骨改变多为外压性,很少为浸润破坏,无颈部淋巴结肿大。

[诊断精要]

一侧咽鼓管圆枕肿大或咽隐窝变浅消失应考虑鼻咽癌的诊断,如合并颅底骨质破坏或颈部淋巴结大可基本确定鼻咽癌的诊断。

类型:原创

病例ID:ZYLM000003113

校对:王宇军

阅读:811

文章已于2023-10-31修改