患者:女,33岁。

主诉: 发热伴头晕、呕吐一周,发现颅内占位1周。

现病史: 发热伴头晕、呕吐一周。

病理诊断:海绵状血管瘤。

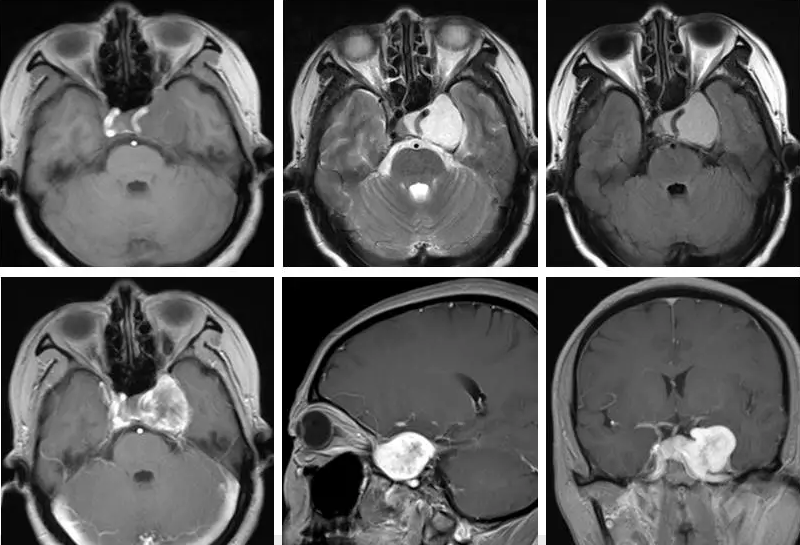

影像表现:左侧鞍旁异常信号灶,T1WI呈低信号、T2WI呈明显高信号,无扩散受限,增强扫描呈明显强化,与海绵窦关系密切。

海绵窦海绵状血管瘤,少见,好发于中年女性,多为单侧,临床表现取决于肿块对邻近结构的占位效应。

病理改变:海绵窦海绵状血管瘤边界清晰,由大小不等,高度扩张的血管团组成,切面呈海绵状或蜂窝状。

影像表现:

形态类似哑铃状(靠外侧大,靠内侧小)

CT平扫呈均匀稍高密度,边界清晰,钙化少见

MR平扫:T1WI呈稍低信号,T2WI呈明显高信号,DWI无扩散受限

增强:呈渐进性明显强化,强化均匀

周围结构:病灶可包绕颈内动脉,轻度推移,无狭窄;少部分可见中颅窝底,前床突等结构骨质吸收。

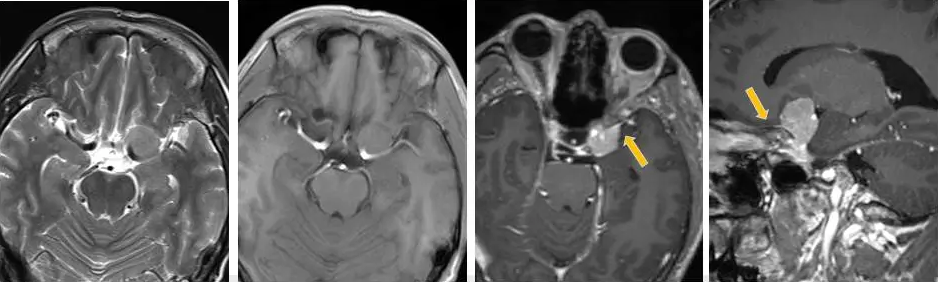

鉴别诊断1:鞍旁脑膜瘤

主要起源于海绵窦外侧壁,呈宽基底与硬脑膜相连;T1WI呈等信号或稍低信号,T2WI呈等或稍高信号,增强扫描明显强化,可见“脑膜尾征”;

肿瘤可包绕颈内动脉(变窄),侵袭邻近骨质及神经,压迫垂体及垂体柄

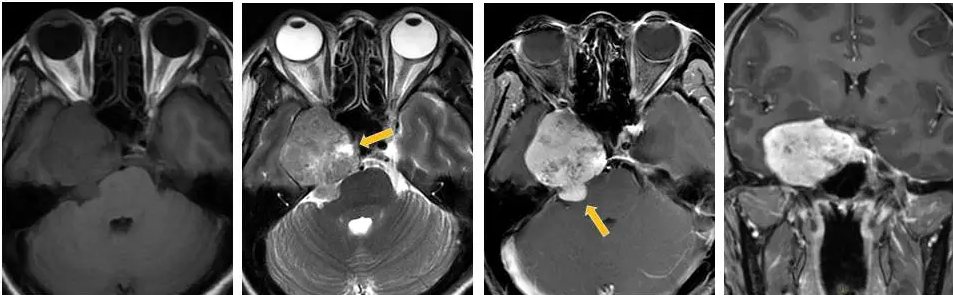

鉴别诊断2:鞍旁神经鞘瘤

主要起源于三叉神经,以眼支及上颌支多见

较大可骑跨中后颅窝,呈哑铃状

T1WI呈等信号或稍低信号,T2WI呈混杂信号,囊变多见,增强扫描不均匀囊实性强化。

治疗:外科手术是最有效的治疗方式;对于直径小于4cm的海绵状血管瘤,可首选手术治疗,也可选γ刀治疗;对于直径大于4cm的引起明显压迫症状者,首选手术治疗。

山东省临沂市人民医院 张明辉教授

荆门市中心医院 李文文

齐齐哈尔医学院附属第二医院 黄宗慧 张天宇

品牌内容供应商入驻,共建优质课程库,图文、音视频、直播,面授,满足各类课程需求, 完美呈现优质课程内容。

想学什么课程,让我们来帮你量身定制的实现!帮内容寻找精准流量,帮流量匹配优质内容。

行业领袖亲授,业内大咖在线授课答疑,为您带来与众不同的学习体验与难得的提高机会。

排课、预约、支付、订单、发票,全流程线上管理,快速提升运营效率;数据化精准营销,满足各渠道业务管理需求。

线上跨越时空与线下对面交流优势完美结合,拓宽线上线下渠道,轻松解决招生难题,O2O打通了线上线下的客户体验环节,为您带来无限可能。

零门槛搭建在线网校,灵活部署,分分钟即可上线运营。配套H5、桌面端多平台自由选择,助您快速打造专属私有品牌的融合在线教育平台。